会社の決算月を「慣習的に3月」と決めていないでしょうか。決算月は単なる事務手続きの日付ではなく、キャッシュフローを改善し、節税効果を最大化できる戦略的な武器となり得ます。最適な決算月を選ぶことで、会社の利益を最大化する未来につながる可能性があります。

この記事を最後まで読めば、なぜ多くの企業が特定の月を決算期としているのか、その背景にある構造的な理由から、自社にとって本当に有利な決算月を見極めるための具体的な4つの判断軸まで、網羅的に理解できます。

データに基づいた客観的な事実と専門的な分析を交え、貴社の意思決定を強力にサポートします。

決算月の選定や変更は、専門的な知識がないと難しいと感じるかもしれません。

しかし、本記事では、業界別の最適な決算月の傾向から、決算月を変更するための具体的な手続き、そしてその際に発生するメリット・デメリットまで、誰にでも理解できるよう平易な言葉で解説します。

この記事で示すフレームワークを活用すれば、自社に最適な決算月を導き出すことが可能になります。

目次

日本企業の決算月はいつが多い?データで見る最新ランキング

法人は、個人事業主の決算月が12月に固定されているのとは異なり、原則として自由に決算月を設定できます。事業年度(会社の会計期間)を1年以内であれば、どの月を最終月(決算月)にしても法律上の問題はありません。

しかし、実態としては特定の月に決算期が集中する傾向が顕著に見られます。国税庁が公表している最新の統計データによると、日本の普通法人の決算月は以下の順になっています。

| 順位 | 決算月 | 法人数 | 割合(約) |

| 1位 | 3月 | 518,960社 | 17.9% |

| 2位 | 9月 | 316,889社 | 11.0% |

| 3位 | 12月 | 304,878社 | 10.5% |

| 4位 | 6月 | 281,848社 | 9.8% |

| 5位 | 8月 | 253,133社 | 8.8% |

| 6位 | 5月 | 239,269社 | 8.3% |

| 7位 | 7月 | 220,745社 | 7.6% |

| 8位 | 4月 | 202,379社 | 7.0% |

| 9位 | 2月 | 191,949社 | 6.6% |

| 10位 | 10月 | 147,341社 | 5.1% |

| 11位 | 11月 | 113,257社 | 3.9% |

| 12位 | 1月 | 106,830社 | 3.7% |

| 出典:国税庁「令和4年度 国税庁統計年報」をもとに作成 |

この表から明らかなように、3月決算が突出して多く、全体の約18%を占めています。次いで9月、12月と続きますが、3月との差は大きいのが現状です。

この傾向は、企業の規模によってさらに顕著になります。資本金1億円以上の大企業に絞ると、3月決算の割合は50%を超えます。これは、大企業ほど後述する社会的な構造や制度に合わせるインセンティブが強く働くためです。

一方で、この事実は中小企業にとって重要な示唆を与えます。多くの企業が採用しているからという理由だけで3月決算を選ぶことは、必ずしも自社の経営実態に即した最適な選択とは限りません。むしろ、大企業の慣習に引きずられることで、自社の事業サイクルやキャッシュフローに合わない不利益を被る可能性すらあるのです。

なぜ3月決算が圧倒的に多いのか?3つの構造的理由

3月決算がこれほどまでに多いのは、単なる偶然や慣習ではありません。日本の社会経済システムに根差した、3つの明確な構造的理由が存在します。これらの理由を理解することは、自社の決算月を戦略的に考える上での第一歩となります。

国や地方公共団体の会計年度との連動

最も大きな理由は、国や地方公共団体の会計年度が4月1日から翌年3月31日までと定められていることです。公共事業を請け負う企業や、官公庁を主要な取引先とする企業にとって、会計年度を合わせることは予算の執行や各種手続きを円滑に進める上で極めて合理的です。

この影響は直接的な取引先に留まりません。官公庁と取引のある大企業が3月決算を採用すると、その下請け企業や関連会社も取引のタイミングを合わせるために3月決算を選ぶ傾向があります。このようにして、官公庁を頂点としたサプライチェーン全体に3月決算が連鎖的に広がっていったと考えられます。

税制改正のタイミングへの対応

日本の税法改正は、多くの場合4月1日に施行されます。もし事業年度の途中で税率や会計ルールが変わると、期首から改正前までの期間と、改正後から期末までの期間で異なる経理処理が必要になり、決算業務が非常に煩雑になります。

決算月を3月に設定し、事業年度の開始日を4月1日にしておけば、新しい事業年度のスタートと同時に新しい税法が適用されるため、期中での会計処理の変更という手間を避けられます。この事務的な負担を回避したいという動機も、3月決算が選ばれる大きな理由の一つです。

教育・採用サイクルとの同期

日本の教育制度は4月に始まり3月に終わるのが一般的です。これにより、新卒者の多くは3月に卒業し、4月1日に入社します。

企業が事業年度をこのサイクルに合わせることで、新入社員の受け入れや、それに伴う人件費の予算計画が立てやすくなります。また、社内の人事異動も4月1日付で行われることが多く、組織体制が新たになるタイミングと会計年度の開始を一致させることで、新体制での業績管理やデータ比較が容易になるというメリットもあります。

3月だけじゃない!9月・12月決算が多い理由とそれぞれのメリット

3月決算が主流である一方、ランキングで2位、3位に入る9月や12月も多くの企業に選ばれています。これらの選択は、3月決算の画一的な慣習から一歩踏み出し、自社の事情に合わせた戦略的な判断の結果といえるでしょう。

9月決算:繁忙期を避ける戦略的選択

9月決算を選ぶ企業は、業務の平準化を重視する傾向があります。日本の多くの企業では、3月から4月にかけては年度末の追い込み、新年度準備、新入社員の受け入れ、人事異動などが重なり、非常に慌ただしい時期です。この時期に決算業務が重なると、経理部門だけでなく全社的な負担が増大します。

そこで、比較的落ち着いている9月を決算月とすることで、本業の繁忙期と決算業務のピークをずらし、リソースを集中させることができます。また、税理士や監査法人にとっても3月決算の申告が集中する4月、5月は最大の繁忙期です。この時期を避けることで、外部の専門家からより手厚いサポートを受けやすくなるという実利的なメリットもあります。

12月決算:国際基準とカレンダーの分かりやすさ

12月決算は、グローバルな事業展開を行う企業にとって合理的な選択です。欧米諸国や中国など、海外では暦年(1月1日~12月31日)を会計年度とするのが一般的です。

そのため、海外に子会社や親会社を持つ企業、あるいは海外企業との取引が多い企業は、決算期を12月に統一することで、連結決算や業績比較が容易になります。近年、グローバル化の進展とともに12月決算を採用する企業は増加傾向にあります。

また、単純に暦と一致しているため、業績管理が直感的で分かりやすいという利点もあります。個人事業主から法人成りした際に、個人事業主時代の会計期間(1月~12月)をそのまま引き継ぐケースも少なくありません。

あなたの会社に最適な決算月は?後悔しないための4つの戦略的判断軸

これまで見てきたように、多くの企業が決算月を3月や9月、12月に設定していますが、それは他社の事情に合わせた結果であり、自社にとって最適とは限りません。決算月は、会社の利益を左右する重要な経営判断です。ここでは、自社に最適な決算月を導き出すための4つの戦略的な判断軸を解説します。

判断軸1:事業の繁忙期を避ける

最も重要で基本的な原則は、事業の繁忙期と決算期を重ねないことです。決算業務には、棚卸し、各種勘定の整理、決算書の作成、税務申告など、通常業務に加えて多くの手間と時間が必要になります。

もし繁忙期と決算期が重なると、現場は売上を最大化するための業務と、正確性が求められる決算作業の二重のプレッシャーにさらされます。これにより、従業員の負担が増大し、人的ミスが発生するリスクが高まります。

さらに、繁忙期の終盤に想定外の利益や損失が発生した場合、決算日までの時間的余裕がなく、有効な節税対策や業績改善策を打つことが困難になります。

判断軸2:キャッシュフローから逆算する(納税資金の確保)

法人税や消費税などの税金は、原則として決算日(事業年度の最終日)から2ヶ月以内に申告・納税する必要があります。例えば、3月31日決算の会社であれば、5月31日が納税期限です。

この納税タイミングを考慮し、会社の資金が潤沢な時期に納税期限が来るように決算月を設定することが重要です。

例えば、売掛金の入金が集中する月の2ヶ月前を決算月にしたり、従業員への賞与支払いや大規模な設備投資など、多額の支出が予定されている時期に納税が重ならないように調整したりします。これにより、納税資金の確保に窮し、資金繰りが悪化するリスクを避けることができます。

判断軸3:節税メリットを最大化する

決算月の設定は、節税戦略にも直結します。特に、会社設立時と事業運営時で考慮すべきポイントが異なります。

会社設立時の消費税免税期間の最大化

資本金1,000万円未満で新たに設立された法人は、原則として最初の2事業年度(2期)の消費税が免除されます。ここで重要なのは、免税期間が「2年間」ではなく「2期」である点です。

このメリットを最大限に活用するには、第1期の事業年度をできるだけ長く、12ヶ月に近づけることが有効です。具体的には、会社設立月の「前月」を決算月にするのが最も効果的です。例えば、4月に会社を設立する場合、決算月を翌年3月に設定すれば、第1期がほぼ12ヶ月となり、約2年間の免税期間を確保できます。

事業運営時の利益コントロール

季節によって売上が大きく変動する事業の場合、年間の売上が最も大きくなる月の直前を決算月にするのが有効な戦略です。

例えば、夏のレジャー需要で7月から8月に売上が集中する事業であれば、6月を決算月に設定します。もしその年の夏に予想を大幅に上回る利益が出た場合でも、決算まで約1年の猶予があるため、役員報酬の見直しや設備投資、決算賞与の支給など、計画的に節税対策を講じることができます。逆に業績が振るわなかった場合も、黒字化に向けた対策をじっくりと練る時間が確保できます。

このように決算月を戦略的に設定することで、税務戦略を場当たり的な対応から、計画的で能動的な管理へと転換させることが可能になります。

判断軸4:業務効率と外部環境を考慮する

最後に、日々の業務効率や外部の専門家の状況も考慮に入れるべきです。

在庫を持つ業種では、決算日に実地棚卸し(在庫の数量を数え、評価額を計算する作業)が必要です。この作業は手間がかかるため、事業サイクル上、在庫が自然と少なくなる月を決算月にすることで、棚卸しの負担を大幅に軽減できます。

また、前述の通り、税理士の繁忙期は3月決算の申告が集中する4月から5月です。この時期を避けて決算月を設定することで、顧問税理士とじっくり相談する時間を確保でき、より質の高いアドバイスや決算対応を期待できます。

業界ごとの最適解は?主要5業種の決算月トレンド

これまで解説した4つの判断軸は、業種によってその重み付けが異なります。ここでは主要な5つの業界を例に、それぞれの事業特性に合わせた決算月の考え方を紹介します。決算月が単なる会計上の区切りではなく、各業界のビジネスモデルや収益構造を映し出す鏡であることがわかります。

小売・アパレル業界:繁忙期を避けた「2月決算」

小売業やアパレル業界では、2月決算を採用する企業が多く見られます。最大の理由は、最大の繁忙期である年末年始商戦(12月~1月)を避けるためです。消費者の購買意欲が一段落し、売上が落ち着く2月は、決算整理や在庫の棚卸しに集中するのに最適なタイミングといえます。

この選択は、ビジネスが消費者の購買サイクルに強く依存していることを明確に示しています。

建設・不動産業界:公共事業と季節性に左右される選択

建設業では、公共工事の比重が高い大手ゼネコンなどは、官公庁の会計年度に合わせて3月決算とするのが一般的です。一方で、翌年度の公共事業の入札準備などを考慮し、あえて6月から8月を決算月とする戦略も考えられます。

不動産業界の最大の繁忙期は、新入学や就職、転勤に伴う引っ越しシーズンである1月から3月です。そのため、この時期に決算期を重ねるのは避けるのが賢明です。繁忙期が過ぎ、年間の業績がある程度見えた後の9月や、税理士の繁忙期を避けられる6月などが合理的な選択肢として挙げられます。

製造業:生産サイクルと在庫管理が鍵

製造業は製品によって生産のピークが大きく異なります。例えば、自動車は新生活需要で2月から3月、クリスマス商戦向け玩具は9月から12月が繁忙期となります。したがって、画一的な答えはありません。重要なのは自社の生産サイクルを把握し、生産ラインの稼働が比較的落ち着き、製品や部品の在庫量が少ない月を決算月に設定することです。

これにより、決算業務の負担、特に棚卸しの手間を最小化できます。

IT・情報通信業:プロジェクトサイクルと年度末需要

IT業界では、顧客企業の予算執行のタイミングに合わせ、年度末(1月~3月)や上期末(9月~11月)にプロジェクトの納品や検収が集中する傾向があります。そのため、これらの大規模なプロジェクトが完了し、業務が比較的落ち着く4月から8月の間を決算月に設定すると、決算業務に集中しやすくなります。

国際取引の多い企業:グローバルスタンダードの「12月決算」

海外の親会社や子会社との連携、あるいは海外市場との取引が事業の根幹をなす企業にとっては、12月決算が最も合理的です。

これは、多くの国で暦年が会計年度として採用されているため、連結決算や海外拠点との業績比較、レポーティングの効率が格段に向上するためです。12月決算の選択は、その企業が国内の慣習よりもグローバルなビジネス環境との整合性を優先しているという戦略的な意思表示でもあります。

決算月は変更できる!手続きと知っておくべき注意点

もし現在の決算月が自社の経営実態に合っていないと感じた場合でも、決算月は後から変更することが可能です。ここでは、その具体的な手続きと、変更に伴うメリット・デメリット、そして注意すべき点を解説します。

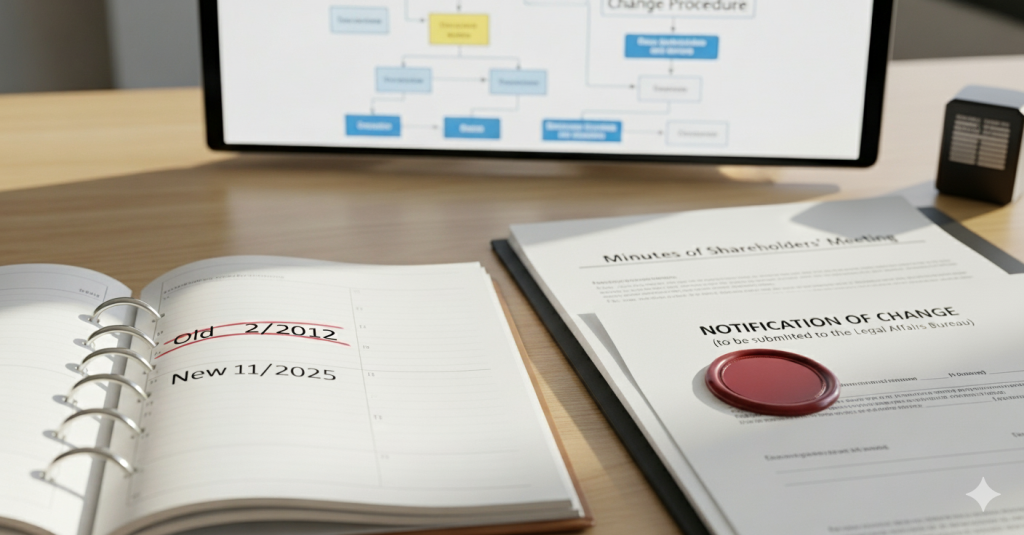

決算月変更の手続き

決算月の変更は、比較的簡単な手続きで行うことができます。法務局への登記変更は不要です。

まず、株主総会を招集し、定款変更に関する特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)を得て、事業年度に関する定款の記載を変更する必要があります。

次に、株主総会での決議内容を法的な証拠として「株主総会議事録」に正確に記録し、保管します。この議事録は、次のステップで税務署へ提出する際に必要となります。

最後に、定款変更後、速やかに所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ「異動届出書」を提出します。この際、作成した株主総会議事録の写しを添付します。この届出をもって、決算月の変更手続きは完了です。

決算月変更のメリットとデメリット

決算月の変更は、戦略的なメリットがある一方で、短期的なデメリットも伴います。安易に決定せず、双方を慎重に比較検討することが重要です。

メリットとしては、利益の繰り延べ等による節税の可能性、納税時期の最適化による資金繰りの改善、繁忙期との重複回避による業務効率の向上などが挙げられます。また、役員報酬の変更タイミングを早められるといった利点もあります。

一方のデメリットは、変更した期が1年未満の短期決算年度になること、それによって前年度との業績比較が単純にはできなくなること、税務計算が一時的に煩雑になること、そして納税タイミングが想定より前倒しになる可能性があることなどです。

決算月の変更は、単なる事務手続きの変更ではありません。企業の財務サイクルをリセットし、新たな経営戦略や事業環境に会社を適応させるための強力な「戦略的リセットボタン」と捉えることができます。短期的な業務の煩雑さやコストは、長期的な経営最適化を実現するための投資と考えるべきです。

注意点:短期決算年度がもたらす影響

決算月を変更すると、その変更した期は事業年度が1年未満の「短期決算年度」となります。法人税法上、事業年度は1年を超えることができないためです。この短期決算年度は、税務計算においていくつかの特別な配慮が必要です。

例えば、建物や機械などの減価償却費は、年間の償却額をそのまま計上するのではなく、短期決算年度の月数に応じて按分計算する必要があります。これを怠ると、費用を過大計上することになるため注意が必要です。

また、中小企業に適用される軽減税率(年間所得800万円以下の部分)の基準額や、各種税額控除の適用限度額なども、事業年度の月数に応じて按分して計算する必要があります。

将来の消費税の納税義務を判定するための「基準期間」(原則として前々事業年度)の考え方も複雑になります。短期決算年度が含まれる場合、課税売上高を年換算して納税義務を判定するなど、特別な計算が必要になることがあります。

これらの専門的な計算は間違いやすいため、決算月を変更する際は、必ず事前に顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

本記事では、日本の企業の決算月ランキングから、その背景にある構造的な理由、そして自社に最適な決算月を選ぶための戦略的な視点までを網羅的に解説しました。

最も多い3月決算は、国の制度や社会サイクルに根差した合理的な選択ではありますが、それは必ずしも全ての企業にとっての最適解ではありません。むしろ、思考停止で慣習に従うことは、貴重な経営改善の機会を逃すことにつながりかねません。

重要なのは、以下の4つの判断軸に沿って、自社の状況を客観的に分析することです。

- 事業の繁忙期:業務のピークと決算期をずらす。

- キャッシュフロー:資金が潤沢な時期に納税期限を設定する。

- 節税メリット:消費税の免税期間や利益調整のしやすさを考慮する。

- 業務効率:棚卸しの負担や専門家の活用しやすさを考える。

最適な決算月は、企業の業種、ビジネスモデル、成長ステージによって異なります。決算月を単なる「締め日」ではなく、経営を最適化するための柔軟なツールとして捉え直すこと。その能動的な姿勢こそが、受動的な慣習から脱却し、企業の持続的な成長を加速させるための第一歩となるでしょう。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…