「取引先への支払いを少し先に延ばして、資金繰りを楽にしたい」

多くの経営者や経理担当者が一度は考えたことがあるのではないでしょうか。その強力な選択肢となるのが「手形」です。手形を効果的に活用すれば、キャッシュフローを安定させ、事業成長を後押しする心強い味方になります。

しかし、その仕組みは一見すると複雑で、使い方を誤れば会社の信用を根底から揺るがしかねない大きなリスクもはらんでいます。

本記事を最後までお読みいただくことで、あなたは「手形とは何か」という基本的な知識はもちろん、実務で安全に活用し、リスクを管理し、そして来るべき電子化の波に対応するための具体的な知恵を身につけることができます。手形に対する漠然とした不安は、戦略的な自信へと変わるでしょう。

「不渡り」や「裏書」といった専門用語に、難しさや怖さを感じるかもしれません。ご安心ください。この記事では、一つひとつの概念をわかりやすい言葉で丁寧に解説します。専門家でなくても、ビジネスの現場で明日から使える知識が手に入ります。

目次

手形取引の基礎知識

手形取引を正確に理解するためには、まずその基本的な定義と役割、そしてよく似た他の決済手段との違いを明確にすることが重要です。

手形とは?法的に約束された支払手段

手形とは、「決められた未来の日付(支払期日)に、記載された金額を支払うことを約束する証券」のことです。これは単なる口約束ではなく、「手形法」という法律によってその効力が保証された、法的な拘束力を持つ約束です。

商品やサービスの代金をその場で現金で支払う代わりに、この証券を渡すことで決済を行います。手形を受け取った側は、原則として記載された支払期日が到来するまで現金化することはできません。この「支払いを先延ばしにする」機能が、手形の最も本質的な役割と言えます。

商取引における手形の役割と現代における利用実態

デジタル決済が主流の現代においても、手形が使われ続けるのには明確な理由があります。その役割は、主に「資金繰りの円滑化」と「信用の証明」の二つに集約されます。

資金繰りの円滑化

手形の最大の役割は、買い手(振出人)の資金繰りを助けることにあります。商品を仕入れてから、それを販売し、売上代金が入金されるまでには、通常、数ヶ月のタイムラグが発生します。この間、仕入れ代金の支払いが先行すると、企業のキャッシュフローは大きく悪化します。

手形を利用すれば、この支払いを数ヶ月先延ばしにできるため、売上入金とのタイミングを合わせやすくなります。これにより、企業はキャッシュフローの谷間を乗り越え、安定した経営を維持することが可能になるのです。

信用の証明

手形を振り出す(発行する)ためには、銀行で当座預金口座を開設する必要があります。当座預金口座の開設には、企業の財務状況や事業内容に関する銀行の厳しい審査を通過しなければなりません。

そのため、手形取引ができること自体が、「銀行から一定の信用を得ている会社」であることの証明にもなります。取引先から見れば、手形を振り出せる企業は、少なくとも銀行の審査基準をクリアした信頼性の高いパートナーであると判断する一つの材料になるのです。

混同しやすい決済手段との比較

手形を深く理解する上で、小切手や売掛金との違いを知ることは非常に重要です。これらはすべて現金以外の取引で使われますが、その性質は大きく異なります。支払いのタイミングと法的な強制力の強さという二つの軸で整理すると、その違いが明確になります。

| 特徴 | 手形 | 小切手 | 売掛金 |

| 現金化のタイミング | 将来の決められた期日 | 受け取ったらすぐ可能 | 当事者間の約束の日 |

| 発行時の資金要件 | 不要(期日までに用意) | 必要(当座預金に残高が必要) | 該当なし |

| 法的拘束力 | 強い(手形法) | 強い(小切手法) | 比較的弱い(契約書に依存) |

| 主な目的 | 支払いの猶予 | 現金の代替 | 信用取引の記録 |

売掛金は当事者間の合意のみで成立するため柔軟性が高いものの、売り手にとっての支払保証は最も弱くなります。小切手は受け取ってすぐに現金化できるため保証は強いですが、買い手に支払猶予を与えません。

手形は、その中間に位置します。買い手には支払猶予というメリットを、売り手には売掛金より強い法的な請求権を与える、独特の立ち位置にある金融ツールなのです。

手形の種類とそれぞれの特徴

手形にはいくつかの種類がありますが、ビジネスで基本となるのは「約束手形」と「為替手形」です。また、会計処理を行う上では、「支払手形」と「受取手形」という呼び方も理解しておく必要があります。

約束手形:最も一般的な2者間取引

約束手形は、最も一般的で基本的な手形です。取引の登場人物は「振出人(ふりだしにん)」と「受取人(うけとりにん)」の2者だけで構成されます。

振出人(代金を支払う側)が、「あなた(受取人)に、指定の期日になったらこの金額を支払います」と直接約束する、シンプルな構造の証券です。国内の商取引で「手形」と言えば、ほとんどの場合、この約束手形を指します。取引の流れがシンプルでわかりやすいのが最大の特徴です。

為替手形:複雑な3者間取引を決済する仕組み

為替手形は、少し複雑な3者間での取引で使われます。登場人物は「振出人」「受取人」そして「支払人(しはらいにん)」の3者です。

これは、振出人が支払人に対して「私(振出人)の代わりに、受取人へこの金額を支払ってください」と支払いを委託(依頼)する形式の手形です。例えば、A社がB社に対して売掛金(代金をもらう権利)があり、同時にA社がC社に対して買掛金(代金を支払う義務)を負っているとします。

この状況でA社(振出人)は、B社(支払人)に為替手形を振り出し、C社(受取人)へ直接支払うよう指示することができます。これにより、A社とB社間、A社とC社間の二つの取引を一度に決済できるメリットがあります。

ただし、3者の合意が必要であるなど手続きが複雑なため、現代の国内取引で使われることは稀で、主に貿易における決済手段として利用されています。

支払手形と受取手形:会計上の観点からの分類

「支払手形」と「受取手形」は、手形の種類そのものを指す言葉ではなく、会計上の呼び名です。同じ一枚の約束手形でも、それぞれの企業が置かれた立場によって呼び方が変わります。

手形を振り出した側(支払う側)から見れば、それは将来お金を支払う義務であるため、会計上は「支払手形」という負債として扱われます。一方で、手形を受け取った側から見れば、それは将来お金を受け取る権利であるため、「受取手形」という資産として計上されます。

経理処理を行う際には、自社がどちらの立場で手形を扱っているのかを明確に区別するための重要な用語です。

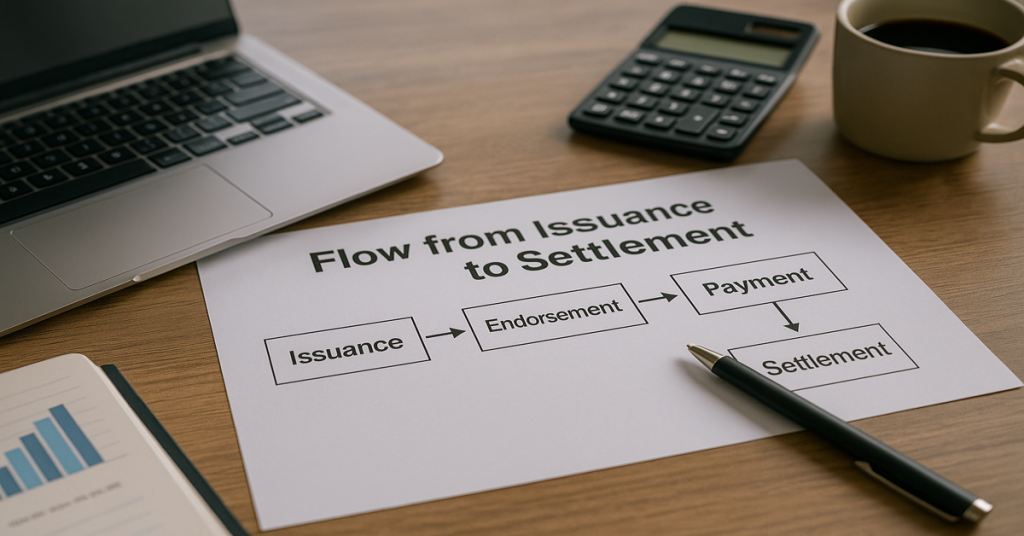

手形取引の全プロセス:振出から決済までの流れ

手形は、振り出されてから現金化されるまで、いくつかの決まったステップを経ます。ここでは、その一連の流れ(ライフサイクル)を具体的に解説します。

ステップ1:手形の振出(作成と交付)

手形を振り出すには、まず取引銀行で当座預金口座を開設し、審査を経て専用の手形用紙(手形帳)を入手する必要があります。

手形用紙には、以下の「必要的記載事項」を漏れなく正確に記入しなければなりません。一つでも記載が欠けていたり、誤りがあったりすると、その手形は原則として無効になってしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。

- 金額

- 支払期日

- 受取人名

- 振出日

- 振出人の署名(記名押印)

また、手形の券面に記載する金額が10万円以上の場合、その金額に応じて定められた収入印紙を貼り、消印を押すことが印紙税法で義務付けられています。これを怠ると、過怠税が課されることになるため注意が必要です。

ステップ2:期日における決済(取立)

手形を受け取った側が、支払期日に現金化する最も基本的な方法が「取立(とりたて)」です。

取立の手順は以下の通りです。まず、受取人は支払期日が到来したら、自社の取引銀行の窓口に手形を持ち込み、代金の回収を依頼します(取立依頼)。

依頼を受けた銀行は、各地の銀行が加盟する「手形交換所」という専門機関を通じて、振出人が当座預金口座を持つ支払銀行に手形を回送します。そして、支払銀行は振出人の当座預金口座から代金を引き落とし、手形交換所経由で受取人の取引銀行へ送金し、最終的に受取人の口座に入金されるという流れです。

注意点として、取立の依頼は支払期日を含めて3営業日以内に行う必要があります。この期間(呈示期間)を過ぎると、銀行は取立を受け付けてくれなくなるため、期日管理は厳密に行わなければなりません。

ステップ3(オプション):期日前の現金化(手形割引)

「支払期日まで待てない、急いで現金が必要になった」という場合に利用するのが「手形割引(てがたわりびき)」です。これは、支払期日が到来する前の手形を、銀行や手形割引専門業者に買い取ってもらうことで、早期に現金化する方法を指します。

もちろん、手形の額面金額をそのまま受け取れるわけではありません。支払期日までの利息や手数料に相当する「割引料」が差し引かれた金額が入金されます。

手形割引の依頼先には、主に銀行と手形割引専門業者の二つがあります。銀行は割引料が比較的安い傾向にありますが、審査が厳しく、主に手形を持ち込んだ会社(割引依頼人)の信用力が重視されます。

一方、手形割引専門業者は、銀行に比べて割引料は高めですが、審査がスピーディーで、主に手形を振り出した会社(振出人)の信用力を重視する傾向があります。そのため、銀行で割引を断られた手形でも現金化できる場合があります。

ステップ4(オプション):手形による支払い(裏書譲渡)

受け取った手形は、現金化するだけでなく、自社の仕入れ代金の支払いなどに充てることもできます。この手続きを「裏書譲渡(うらがきじょうと)」と呼びます。

具体的には、手形の裏面に、譲渡する相手(被裏書人)の名前などを記入し、自社が署名・押印することで、手形を受け取る権利を他人に譲渡できます。裏書譲渡を繰り返すことで、一枚の手形がまるで現金のように、複数の企業間を渡り歩いていくことがあります。

しかし、この便利な機能には、後述する大きなリスクが潜んでいます。手形が裏書されるたびに、それは単なる二者間の約束ではなくなります。裏書したすべての会社が、その手形の支払いを保証するという「責任の連鎖」が生まれるのです。

回避すべき手形取引の重大リスクと管理策

手形取引には資金繰りを助ける利便性がある一方で、企業の存続を脅かすほどの深刻なリスクも伴います。特に「不渡り」は、絶対に避けなければならない事態です。

不渡り:会社の信用を根底から揺るガす事態

不渡り(ふわたり)とは、支払期日に振出人の当座預金口座から手形代金の決済ができない状態を指します。最も多い原因は、振出人の口座の残高不足です。不渡りは、その原因によって以下の3つの種類に分類されます。

- 0号不渡り

記載不備や呈示期間の経過など、形式的なミスが原因です。振出人の信用とは直接関係ないため、銀行取引停止処分にはなりません。 - 1号不渡り

資金不足や口座の解約など、振出人の信用問題に起因するものです。これが最も深刻で、発生するとその事実が信用情報に記録され、全国の金融機関に通知されます。 - 2号不渡り

偽造、盗難、契約不履行といった、0号・1号以外の特殊な理由によるものです。振出人は異議申し立てが可能ですが、放置すれば1号不渡りと同じ扱いになる場合があります。

特に深刻なのが1号不渡りです。これを6ヶ月以内に2回出すと、銀行から「取引停止処分」という厳しいペナルティを受けます。これは、当該銀行との当座預金取引や融資が2年間できなくなるというもので、企業の社会的な信用は失墜し、事業継続が極めて困難になるため、事実上の倒産を意味します。

物理的リスク:紛失・盗難への対処法

紙の証券である手形には、紛失や盗難のリスクが常につきまといます。万が一、手形をなくしてしまった場合は、パニックにならず、迅速に以下の法的措置を講じる必要があります。

- 振出人に連絡し、支払銀行へ事故届の提出を依頼します。

- 警察に遺失届または盗難届を提出します。

- 支払地を管轄する簡易裁判所に「公示催告(こうじさいこく)」を申し立てます。

- 約6ヶ月後、裁判所から「除権決定(じょけんけってい)」を得ます。

この除権決定を得ることで、紛失した手形を法的に無効にし、手形がなくても代金を請求する権利を保全できます。ただし、手続きには時間も手間もかかるため、金庫に保管するなど、手形の管理は厳重に行うことが大前提です。

記載内容に関するトラブル

手形の記載事項に不備があると、0号不渡りの原因となり、期日になっても決済ができません。手形を受け取った際には、その場で必ず必要的記載事項がすべて揃っているか、金額や日付に誤りがないかを確認する習慣が重要です。

特に注意したいのが「白地手形(しらちてがた)」です。これは、金額や支払期日など、記載事項の一部が空欄のまま振り出された手形のことで、法律上は有効とされています。しかし、後から受取人が当初の合意と違う金額を書き込むなど、不正やトラブルの原因になりやすいため、原則として受け取るべきではありません。やむを得ない場合は、その場で振出人に追記してもらうのが賢明です。

裏書譲渡に潜む「遡及責任」という連鎖リスク

裏書譲渡の最大の落とし穴が「遡及責任(そきゅうせきにん)」、または償還請求権と呼ばれるものです。これは、もし元の振出人が不渡りを起こした場合、手形の最終的な所持人は、その手形を裏書したすべての人(裏書人)に対して、代金の支払いを請求できるという権利です。

つまり、手形を裏書するという行為は、単に権利を譲渡するだけでなく、「万が一この手形が不渡りになった場合、私自身が支払いを保証します」と宣言するのと同じ意味を持つのです。

もし自社が裏書した手形が不渡りになれば、振出人に代わってその代金を支払う義務を負うことになります。このリスクは、会計上「偶発債務」として扱われ、決算書の注記に記載が必要な、見えにくい経営リスクとなります。

立場による利害の違い:振出人と受取人のメリット・デメリット

手形取引は、当事者の立場の違いによって、その利害が大きく異なります。この非対称性を理解することが、手形を賢く使うための鍵となります。

| 観点 | 振出人(支払う側) | 受取人(受け取る側) |

| 資金繰り | 【メリット】 支払いを先延ばしにできる | 【デメリット】 現金化が遅れ、資金繰りが悪化する |

| コスト | 【デメリット】 印紙代や手形帳代がかかる | 【デメリット】 手形割引を利用する場合、手数料がかかる |

| 信用リスク | 【メリット】 信用力を示せる 【デメリット】 不渡り時の倒産リスク | 【デメリット】 相手の不渡りによる未回収リスク |

| 事務負担 | 【デメリット】 発行・管理の手間 | 【デメリット】 取立・保管の手間、紛失リスク |

この表を見ると明らかなように、手形取引の主なメリットである「支払猶予」は振出人が享受する一方で、「現金化の遅れ」「割引コスト」「未回収リスク」といった負担やリスクの大部分は受取人が負う構造になっています。

このリスクと利益の非対称性こそが、特に資金力に乏しい中小企業である受取人の経営を圧迫する大きな要因となり、政府が手形廃止へと動く最大の理由の一つなのです。

手形の終焉と決済DX:2026年廃止に向けた動きと「でんさい」への移行

長年、日本の商取引を支えてきた紙の手形ですが、その役目を終えようとしています。未来の決済手段として国が推進しているのが、電子記録債権「でんさい」です。

なぜ紙の手形は廃止されるのか

政府は、2026年度末までに全国手形交換所における手形の交換業務を終了させ、紙の約束手形を事実上廃止する方針を打ち出しています。

その背景には、前述した受取人、特に中小企業が一方的に負わされる大きな負担があります。現金化までの期間が長く資金繰りを悪化させること、紛失や盗難、偽造といった物理的なリスク、管理・郵送にかかる事務コスト、そして不渡りによる連鎖倒産のリスクなどが長年問題視されてきました。

その一環として、下請法の運用も見直され、支払期日(サイト)が60日を超える手形取引は指導の対象となるなど、支払猶予期間の短縮化も進められています。

手形に代わる次世代の決済インフラ「電子記録債権(でんさい)」

紙の手形に代わる新しい決済手段として登場したのが「電子記録債権(でんさい)」です。これは、手形の仕組みを電子化し、「でんさいネット」という専門機関の記録原簿に電子的に登録することで、債権の発生や譲渡を行うものです。

手形の利便性である支払猶予機能などを引き継ぎつつ、紙媒体が抱える多くの問題を抜本的に解決するために生まれました。

でんさい移行のメリットと導入ステップ

でんさいは、単に手形を電子化しただけではありません。その仕組みは、手形が抱えていたリスクの非対称性を根本から見直し、受取人にとってより公平で安全な取引を実現します。

| 特徴 | 紙の手形 | 電子記録債権(でんさい) |

| コスト | 収入印紙税が必要 | 収入印紙税が不要 |

| 事務負担 | 作成・郵送・保管・取立など煩雑 | オンラインで完結、期日に自動入金 |

| 安全性 | 紛失・盗難・偽造のリスクあり | ペーパーレスで物理的リスクがない |

| 柔軟性 | 分割できない | 必要な金額だけ分割して譲渡・割引が可能 |

特に、必要な分だけ債権を分割して譲渡(支払いに充当)したり、割引(現金化)したりできる柔軟性は、受取人の資金繰りを劇的に改善する可能性を秘めています。これは単なる業務効率化ではなく、商取引における信用のあり方を、よりバランスの取れた形へと進化させるものです。

まとめ

本記事では、「手形とは何か」という基本から、その種類、取引の流れ、リスク管理、そして未来の姿である「でんさい」までを詳しく解説しました。最後に、ビジネスパーソンとして押さえておくべき重要なポイントを再確認しましょう。

手形は支払いを猶予するための金融ツールであり、振出人には資金繰りのメリットがありますが、受取人には現金化の遅れや未回収リスクなど、多くの負担が伴います。

「不渡り」と「遡及責任」は、手形取引における最大のリスクです。特に1号不渡りを6ヶ月以内に2回出すと事実上の倒産に追い込まれること、安易な裏書譲渡には自らが支払いを保証する責任が伴うことを絶対に忘れてはいけません。

そして最も重要なことは、手形取引の利益と負担は、振出人と受取人の間で不均衡であるという構造を理解することです。この構造を認識した上で、取引の可否を慎重に判断する必要があります。

2026年の手形廃止は目前に迫っています。これからの時代、事業を継続し成長させていくためには、より安全で効率的な「でんさい」への移行が不可欠です。これを単なる外部環境の変化への対応と捉えるのではなく、自社の決済業務全体を見直し、より健全で強固なキャッシュフローを築く絶好の機会と捉え、早期に準備を進めていきましょう。

建設業の2024年問題に向き合う|作業日報の効率化とDXで実…

日々の作業日報に追われる時間を短縮し、しっかりと休息を取る。あるいは、家族と過ごす時間を少しでも増や…