この記事を読めば、あなたは単に見積書を送る作業をこなすだけでなく、封筒一つで取引先からの信頼を勝ち取り、競合他社に差をつけることができます。丁寧で完璧な書類送付は、あなたのビジネスに対する真摯な姿勢を雄弁に物語り、受注という未来をぐっと引き寄せます。

実際に、多くのビジネスパーソンが何気なく行っている書類送付ですが、その細部にこそ「できる人」と「そうでない人」の差が表れます。

この記事で解説する手順を実践すれば、あなたは受け取った相手に「この会社は信頼できる」という確かな好印象を与え、円滑な取引の第一歩を確実に踏み出せるようになります。

「ビジネスマナーは複雑で難しい」と感じていませんか。ご安心ください。本記事では、封筒の選び方から宛名の書き方、書類の折り方、発送方法まで、すべての手順を写真や図解を交えて、誰にでも真似できるよう具体的に解説します。

この通りに進めるだけで、あなたも今日から完璧な見積書送付が実践できます。

目次

なぜ見積書の封筒マナーが重要なのか?第一印象で差をつける

見積書は、取引の条件を提示する重要なビジネス書類です。その内容が最も大切なのは言うまでもありません。しかし、その見積書がどのような形で相手に届くか、という点も同じくらい重要です。なぜなら、見積書が入った封筒は、取引における最初の物理的な接点となるからです。

相手が封筒を手にした瞬間が、あなたの会社の第一印象を決定づけます。整った宛名書き、適切な敬称、そして配慮の行き届いた表記がなされた封筒は、受け取った側に「この会社は細部まで気を配る、信頼できるパートナーだ」という無言のメッセージを伝えます。

これは、その後に読まれる見積書の内容に対しても、無意識のうちに肯定的な印象を与える効果があります。

逆に、宛名に誤りがあったり、敬称の使い方が間違っていたり、あるいは封筒が汚れていたりするとどうでしょうか。たとえ中の見積書が完璧であっても、「仕事が雑な会社かもしれない」という不安や不信感を抱かせてしまう可能性があります。

このように、封筒の扱いは、あなたの会社のプロフェッショナリズムや仕事への姿勢を映し出す鏡の役割を果たすのです。たかが封筒と侮らず、戦略的なコミュニケーションツールとして捉えることが、ビジネスを成功に導く第一歩となります。

ステップ1 準備編|封筒・送付状・切手の正しい選び方

完璧な見積書送付は、正しい道具を揃えることから始まります。封筒、送付状、そして切手。これら一つひとつの選択が、相手への敬意と配慮を示す重要な要素です。ここでは、書き始める前に知っておくべき準備の基本を解説します。

封筒の選び方

見積書を送付する際、最も一般的に使用される封筒は「長形3号(なががたさんごう)」です。この封筒は120mm x 235mmというサイズで、A4用紙をきれいに三つ折りにして入れるのに最適です。

このサイズが標準となっているのには、単なる慣習以上の理由があります。受け取る側の企業では、日々多くの郵便物を処理しており、その業務フローは長形3号のような標準サイズの封筒を前提に構築されていることがほとんどです。

開封機や書類のファイリングシステムも、このサイズに合わせて最適化されています。標準サイズを選ぶことは、相手の業務を滞らせないという配慮の表れであり、スムーズな取引を望む姿勢を示すことにも繋がります。

また、封筒を選ぶ際には以下の点にも注意しましょう。

- 中身が透けない素材を選ぶ

- 色は白を基本とする

- 効率化できる封筒を活用する

見積書は機密情報を含む場合があるため、プライバシー保護の観点から、中身が透けないように二重構造になっている封筒や、裏地に模様が入っているものを選ぶのがマナーです。ビジネス文書では、清潔感とフォーマルな印象を与える白色の封筒が最も適しています。

多くの書類を発送する場合は、宛名書きの手間を省ける窓付き封筒や、封かん作業が楽になるテープ付きの封筒を活用すると業務効率が向上します。

送付状(添え状)は必須のビジネスマナー

見積書を郵送する際には、必ず送付状(添え状やカバーレターとも呼ばれます)を同封します。送付状は、単なる挨拶状ではありません。これには、ビジネスマナーとしての丁寧さを示すと同時に、重要な実務的役割があります。

送付状は、同封された書類の「目録」として機能します。送付状に「御見積書 1通」「製品カタログ 1部」のように内容物を明記することで、受け取った側は封筒の中身がすべて揃っているかを一目で確認できます。これにより、「必要な書類が入っていなかった」といったトラブルを防ぎ、確認作業をスムーズにします。

また、これは送付側にとってもリスク管理の手段となります。万が一、後から「あの書類は受け取っていない」という問い合わせがあった場合でも、送付状が何を同封したかの記録として役立ちます。このように、送付状は円滑なコミュニケーションを促し、誤解やトラブルを未然に防ぐための重要な文書なのです。

切手代はいくら?2024年10月からの新料金に注意

切手料金を間違えることは、ビジネスマナーにおける重大な過失の一つです。料金が不足していると、不足分を受け取り側が支払うことになり、相手に手間と不快感を与えてしまいます。

このような事態を避けるため、郵便物の重さを正確に量り、正しい料金の切手を貼りましょう。A4用紙1枚が約4g、長形3号封筒が約5gであることを目安に、心配な場合は郵便局の窓口で計測してもらうのが確実です。

特に注意が必要なのが、2024年10月1日からの郵便料金改定です。定形郵便物の料金が大幅に変更されます。この変更を知らないと、意図せず料金不足を引き起こしてしまう可能性があります。

この料金改定は、単なるコストの問題ではありません。見積書という金銭に関わる書類を送る際に郵便料金を間違えることは、「お金の管理にルーズな会社」というネガティブな印象を与えかねません。細部への配慮が、取引全体の信頼性に影響します。最新の情報を把握し、正しく対応することが重要です。

郵便料金の新旧比較表(定形郵便物)

| 重量 | 2024年9月30日までの料金 | 2024年10月1日からの新料金 |

| 25g以内 | 84円 | 110円 |

| 50g以内 | 94円 | 110円 |

出典:日本郵便

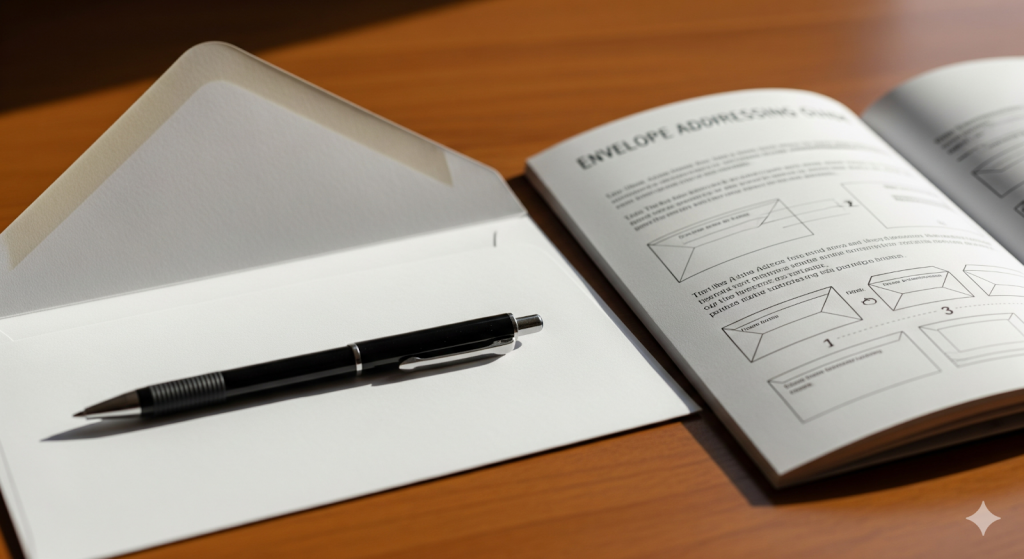

ステップ2 実践編|封筒の書き方をマスターする

封筒の準備が整ったら、次はいよいよ宛名書きです。封筒の表面は、会社の「顔」とも言える部分。ここで示す正確さと丁寧さが、あなたの会社の評価に直結します。基本的なルールと、間違いやすいポイントをしっかり押さえましょう。

表面の書き方

封筒の表面には、郵便番号、住所、会社名、部署名、役職、そして担当者名を正確に記載します。記載する際には、都道府県からビル名、階数まで、すべて正確に記載することが大切です。「(株)」のような略称は使わず、「株式会社」と正式名称で記載しましょう。

最も注意すべき点は、敬称の使い方です。敬称は相手への敬意を示す基本であり、その使い方であなたのビジネスマナーの習熟度が判断されます。

会社や部署など、組織全体に宛てる場合は「御中」を使います。例えば、「株式会社〇〇 御中」や「株式会社〇〇 営業部 御中」のように記載します。一方で、特定の個人に宛てる場合は「様」を使います。「株式会社〇〇 営業部 部長 田中 太郎 様」といった形です。

ここで絶対に避けるべきなのが、「御中」と「様」の併用です。これは「二重敬称」と呼ばれ、ビジネスマナー違反と見なされます。例えば、「株式会社〇〇御中 田中太郎様」という書き方は誤りです。担当者名がわかっている場合は「様」のみを使い、「御中」はつけません。このルールはビジネスリテラシーの基本として、必ず覚えておきましょう。

「見積書在中」の記載

封筒の表面には「見積書在中(みつもりしょざいちゅう)」と記載します。これは、受け取った側が封筒を開けなくても、中に重要な書類が入っていることを一目で理解できるようにするための配慮です。

この「見積書在中」という表記は、単なるラベル以上の重要な役割を果たします。大企業などでは、郵便物はまず総務部やメール室で仕分けされます。この表記があることで、担当者はダイレクトメールなどの一般郵便物と区別し、緊急性の高いビジネス書類として迅速に関係部署へ届けてくれます。

つまり、この一言が、あなたの見積書が相手の社内でスムーズに処理され、決裁者の手元に早く届くことを助けるのです。

記載する際のポイントとして、まず記載位置が挙げられます。縦書きの封筒の場合は表面の左下に縦書きで、横書きの封筒の場合は表面の右下に横書きで記載します。

文字の色は黒でも間違いではありませんが、目立たせるために青色または赤色のペンで書くのが一般的です。特に、請求書や見積書などの金銭に関わる書類では、「赤字」を連想させないよう青色を選ぶことが多いとされています。

文字の周りを定規を使って四角い枠で囲むと、より丁寧で分かりやすくなります。毎回手書きするのが大変な場合は、「見積書在中」のスタンプを用意すると、きれいで効率的に作業ができます。

裏面の書き方

封筒の裏面には、差出人であるあなたの会社の情報を記載します。中央の継ぎ目を挟んで、右側に住所、左側に会社名と氏名を書くのが一般的です。郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名を正確に記載しましょう。また、投函日を左肩に記載すると、いつ送付された書類かが分かりやすくなります。

そして、のり付けして封をした後、フラップ(ふた)と本体が重なる部分に「封締め(ふうじめ)」の印を記します。これは、「確かに封をしました。誰にも開封されていません」という意思を示すための印です。

最も一般的な印は「〆」です。「封」や「緘(かん)」という漢字も使われます。注意点として、バツ印「×」は絶対に使わないでください。「×」は間違いや終わりを意味する否定的な記号であり、相手に失礼な印象を与えてしまいます。小さな印一つにも、相手への敬意と書類の完全性を保つという大切な意味が込められています。

ステップ3 封入編|美しい書類の折り方と入れ方

書類の準備と封筒の宛名書きが終わったら、最後のステップは封入です。書類の折り方や封筒への入れ方といった細かな所作にも、相手への配慮が表れます。受け取った人がスムーズに書類を確認できるよう、ひと手間を惜しまないことが大切です。

相手が開きやすい「三つ折り」の基本

A4サイズの見積書を長形3号の封筒に入れる場合、「三つ折り」にするのが基本です。ただ三等分に折るのではなく、相手が書類を開いたときの見やすさを考慮した折り方が求められます。

この折り方は、受け取る側の体験をデザインすることと考えることができます。正しい折り方をすれば、相手は書類を開いた瞬間にその内容を把握できます。しかし、折り方が逆だと、書類を一度裏返したり、向きを変えたりする必要が生じ、わずかながらストレスを感じさせてしまいます。この小さな配慮が、あなたの丁寧な仕事ぶりを伝えます。

正しい三つ折りの手順は以下の通りです。

- 書類の印字面を上にして置きます。

- まず、書類の下側3分の1を上に折り上げます。

- 次に、上側3分の1を下に折り重ねます。

この手順で折ると、相手が書類を開いたときに、書類の表題(「御見積書」など)が一番最初に目に入る形になります。

封筒への正しい入れ方で心遣いを示す

きれいに三つ折りにした書類を、封筒に入れます。この入れ方にも、相手への心遣いを示すマナーがあります。

- 書類を重ねる順番

- 封筒に入れる向き

送付状が一番上になるように、見積書と重ねます。これにより、相手はまず挨拶と内容物の確認から始めることができます。折りたたんだ書類を、封筒の裏側から見て、書類の上端(表題のある側)が右側に来るように入れます。

この向きで入れることで、相手が封筒の上部を開封し、中身を取り出した際に、書類が正しい向きで手元に来ます。そのまま自然な動作で書類を開き、内容を確認することができるのです。書類の折り方から入れ方まで、一連の動作が相手にとってスムーズに進むように設計することが、究極の心遣いと言えるでしょう。

ステップ4 送付編|「信書」のルールと郵送以外の方法

すべての準備が整い、いよいよ発送です。しかし、見積書の送付には、知っておかなければならない重要な法律上のルールがあります。また、現代のビジネスシーンでは郵送以外の方法も一般的です。ここでは、法規制の遵守と、状況に応じた最適な発送方法について解説します。

見積書は「信書」|宅配便で送れない法的理由

見積書を送る際に、絶対に知っておくべき最も重要なルールが「信書(しんしょ)」に関するものです。

「信書」とは、郵便法において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。見積書は、特定の相手に対して金額という事実を通知する文書であるため、法律上「信書」に該当します。

そして、日本の法律では、信書の送達は、原則として日本郵便株式会社と国から許可を得た信書便事業者にしか認められていません。つまり、一般的な宅配便サービスで見積書を送ることは法律で禁止されています。このルールに違反した場合、差出人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

急いでいるからといって安易に宅配便を選ぶと、思わぬ法的トラブルに巻き込まれる危険があります。このルールは、ビジネスパーソンとして必ず遵守すべきコンプライアンス事項です。

メールやFAXで送る場合のマナー

郵送以外にも、メールやFAXで見積書を送ることは法的に認められており、迅速な対応が求められる場合に有効な手段です。ただし、これらの方法を用いる際にも、ビジネスマナーを守ることが大切です。

メールで送る場合のマナー

メールで見積書を送る際は、まず件名で用件が明確に伝わるように工夫します。受け取った相手が内容をすぐに把握できるよう、「【株式会社〇〇】御見積書送付のご案内」のように、用件と差出人の会社名を明記すると良いでしょう。

メールの本文が送付状の役割を果たしますので、丁寧な挨拶、見積書を送付する旨、そして添付ファイルについての説明を記載します。添付する見積書は、内容を改ざんできないPDF形式にするのがビジネスの基本です。

FAXで送る場合のマナー

FAXで見積書を送る場合は、必ずFAX送付状を1枚目として送信します。送付状には、宛先、差出人、送信枚数、そして簡単な挨拶を記載することで、相手への丁寧な姿勢が伝わります。

メールやFAXは、相手の受信トレイやデスクで他の情報に埋もれてしまう可能性があります。そのため、送信後に電話で一本連絡を入れ、「先ほど見積書をメール(FAX)にてお送りしました」と伝えると、より確実で丁寧な印象を与えます。

最終的には、どの方法で送るのが最適か、事前に相手の希望を確認するのが最も良いでしょう。「見積書はメールと郵送、どちらがよろしいでしょうか?」と一言尋ねるだけで、相手の都合を尊重する姿勢が伝わり、より良い関係構築に繋がります。

まとめ

見積書を送るという行為は、単なる事務作業ではありません。それは、あなたの会社のプロフェッショナリズム、細部へのこだわり、そして取引先への敬意を伝える、重要なコミュニケーションの機会です。

本記事で解説した一連のステップ、すなわち、正しい封筒や送付状を準備すること、宛名書きのルールを守り「見積書在中」を明記すること、相手が開けやすいように書類を折り、正しい向きで封入すること、そして見積書が法律上の「信書」であることを理解し、適切な方法で送付すること。これら一つひとつが重要です。

これら一見些細に見える事柄の積み重ねが、会社のプロ意識、細部への配慮、そして顧客への敬意という、言葉にならない強力なメッセージを発信します。

完璧に準備された一通の封筒は、単に書類を届けるだけでなく、信頼を築き、成功するビジネス関係への道を切り拓くのです。この知識を武器に、一つひとつの取引を大切にし、ビジネスチャンスを確実に掴んでいきましょう。

一人親方給付金2025最新ガイド|最大250万円を勝ち取る全…

一人親方として働くあなたにとって、将来への不安を解消し、手元の資金を厚くできる未来はすぐそこにありま…