請求書業務に追われる日々は、もう終わりにしませんか。本記事では、成功企業の実例を基に、貴社が次に飛躍するための具体的なステップを解説します。

毎月繰り返される請求書発行の締め作業から解放された未来を想像してみてください。月末の残業は消え、印刷、封入、郵送といった単純作業に費やしていた時間は、事業の成長を考える戦略的な時間へと変わります。

コストは劇的に削減され、生まれた利益で新たな投資も可能になるでしょう。これは単なる理想論ではありません。

実は、その未来はすでに多くの中小企業や個人事業主が手にしています。請求書発行システムを導入することで、業務の自動化と効率化を実現し、驚くほどの成果を上げているのです。

この記事では、具体的な企業名や数値を交えた成功事例を多数紹介し、貴社でも同じ成功を収めるための道筋を明らかにします。

「システムの導入は難しそうだ」「取引先に迷惑がかかるのではないか」といった不安を感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。本記事で紹介するのは、同じような悩みを抱えながらも、一歩を踏み出すことで大きな変革を遂げた企業ばかりです。他社の成功体験から、再現性の高い方法を学び、明日からの業務改革へと繋げていきましょう。

目次

あなたの会社はまだ損をしていませんか?見過ごされている請求書業務のコストとリスク

多くの企業において、請求書発行業務は「毎月の決まった作業」として、当たり前のように行われています。しかし、その当たり前の裏には、見過ごされがちな多大なコストとリスクが潜んでいます。手作業や紙ベースの請求業務が、実は会社の成長を妨げる大きな足かせになっているかもしれません。

まず、直接的な人件費の負担は深刻です。例えば、物流業界の福岡運輸株式会社では、毎月約1,500件の請求書を発行するために、4人の担当者が12時間もの時間を費やしていました。これは、月に48時間、年間では576時間もの労働力が、請求書の発行という一つの業務に投下されている計算になります。

同様に、株式会社プレジャーキャストでは、紙ベースの処理が原因で、担当者一人あたり月に10時間から15時間の残業が発生していました。キンキダンボール株式会社でも、月末の残業解消が大きな課題となっていました。これらの時間は、本来であれば顧客対応や業務改善、新たな企画立案など、より付加価値の高い仕事に使えるはずの時間です。

次に、消耗品や郵送費といった物理的なコストも無視できません。請求書を印刷するための紙代、トナー代、封筒代、そして郵送するための切手代。一件あたりの費用は小さくても、毎月何百、何千と発行する企業にとっては、年間で数十万円から数百万円にも上る大きな出費となります。これらのコストは、電子化すればほぼゼロにできる性質のものです。

さらに深刻なのが、人的ミスと非効率のリスクです。株式会社ポーラ・オルビスホールディングスや株式会社チッタ エンタテイメントでは、各部門が独自のExcelフォーマットで請求書を作成していたため、管理が煩雑になり、インボイス制度への対応も大きな課題となっていました。

手作業によるデータ入力や転記は、入力ミスや計算ミスを誘発しやすく、修正や再発行の手間、さらには取引先からの信頼低下につながる可能性があります。ある企業のレビューでは、Excelでの手動入力は間違いが多く、納品書と請求書の二重確認が常に必要だったと報告されています。

そして現代において最も大きな問題は、多様な働き方への対応が困難になることです。紙の請求書を発行するためには、担当者が出社して印刷し、封入し、投函するという物理的な作業が不可欠です。

これにより、経理部門のテレワーク導入が著しく困難になります。コロナ禍で多くの企業がリモートワークへ移行する中、請求書業務のためだけに出社せざるを得ない状況は、従業員の負担を増大させ、企業の柔軟性を奪います。

これらのコストやリスクを総合的に考えると、手作業による請求書業務の本当のコストは、目に見える経費だけではないことがわかります。最も大きな損失は「機会損失」です。単純作業に費やされる時間、コスト、そして従業員のエネルギーは、すべて企業の成長機会から奪われているのです。この現状を認識することが、業務改革の第一歩となります。

請求書発行は「システム化」が新常識。業務改革を成功させる鍵とは

前述したような課題を根本から解決する手段として、今や多くの企業で請求書発行システムの導入が当たり前になりつつあります。これは単なるツールではなく、業務プロセスそのものを変革し、企業の生産性を飛躍的に向上させるための鍵となります。

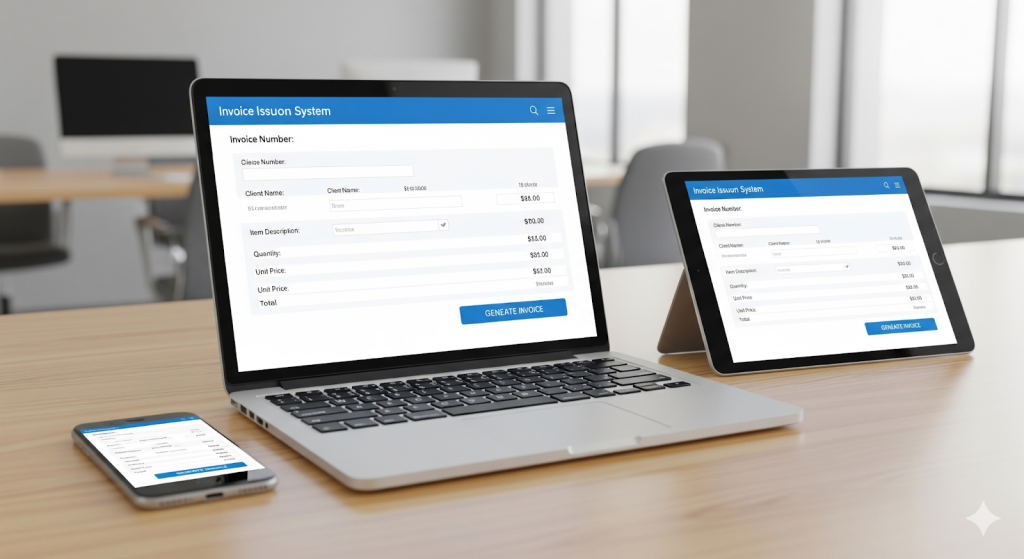

請求書発行システムとは、主にクラウド上で提供されるサービスで、請求書の作成から送付、入金管理、さらには会計ソフトとの連携までを一気通貫で自動化・効率化するものです。代表的なサービスとして、「楽楽明細」、「マネーフォワード クラウドインボイス」、「freee請求書」などが多くの企業で活用されています。

これらのシステムがもたらす中核的な機能とメリットは多岐にわたります。第一に、作成と送付の自動化です。一度取引先や品目を登録すれば、次回からは数クリックで請求書を作成できます。

特に、毎月同じ内容の請求書を発行する場合には、自動作成機能が絶大な効果を発揮します。作成された請求書は、ボタン一つでメールやWebを通じて取引先に送付でき、印刷・封入・郵送といった物理的な作業が完全に不要になります。

第二に、一元管理による業務の可視化が挙げられます。発行したすべての請求書はシステム上で一元管理されます。「送付済み」「開封済み」「入金済み」といったステータスがリアルタイムで把握できるため、請求漏れや入金遅延の確認が容易になります。これにより、担当者間の情報共有もスムーズになり、業務の属人化を防ぎます。

第三のメリットは、会計ソフトとの連携機能です。多くのシステムは、主要な会計ソフトと連携する機能を備えています。請求書を発行すると、そのデータが自動的に会計ソフトに送られ、売掛金などの仕訳が自動で起票されます。これにより、経理担当者の二重入力の手間が省け、業務効率が劇的に向上します。

そして、近年の法改正への対応という点でも、システムの価値は計り知れません。特にインボイス制度(適格請求書等保存方式)と電子帳簿保存法は、多くの企業にとって大きな課題となっています。これらの法律は、請求書の記載要件や保存方法に厳格なルールを定めており、手作業での完全な対応は非常に困難です。

請求書発行システムは、これらの法制度に標準で対応しています。インボイス制度で求められる登録番号や税率ごとの消費税額などを、フォーマットに従って正確に記載。電子帳簿保存法の要件を満たす形で、発行した請求書のデータを安全に保管します。

株式会社ポーラ・オルビスホールディングスや株式会社ガイアドリームといった企業がシステム導入に踏み切った大きな理由の一つが、この法改正への対応でした。

ここで重要なのは、法改正を単なる「負担」と捉えるのではなく、「業務改革の好機」と捉える視点です。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応をきっかけに、旧来の非効率な業務プロセスを見直す企業が増えています。

法対応という避けられない課題をクリアするためにシステムを導入した結果、請求業務の作業時間が半減したり、経理部門のテレワークが実現したり、年間数百万円のコスト削減につながったりと、予想以上の業務改善効果を得るケースが後を絶ちません。

つまり、法改正は、これまで見過ごされてきた社内の非効率を浮き彫りにし、それを解決するための強力な後押しとなっているのです。

規模・業種別に見る、請求書発行システムの導入成功事例

請求書発行システムの導入が、具体的にどのような効果をもたらすのでしょうか。ここでは、企業の規模や業種別に、実際の成功事例を詳しく見ていきましょう。各社が抱えていた課題と、それをシステムでどう解決したかを知ることで、自社への導入イメージがより明確になるはずです。

中小企業の事例:月100時間の作業削減とテレワークの実現

中小企業にとって、限られたリソースをいかに有効活用するかは経営の最重要課題です。請求書発行システムの導入は、この課題に対する極めて効果的な解決策となります。

製造業や物流業のように、毎月大量の請求書を発行する業界では、その効果は特に顕著です。前述の福岡運輸株式会社では、4人がかりで12時間もかかっていた作業が、システム導入によって大幅に削減されました。

また、サービス業の株式会社学情は、「マネーフォワード クラウドインボイス」を導入し、請求書発行にかかる作業時間を約50%削減することに成功しました。これにより生まれた時間を他の経理業務に充てられるようになっただけでなく、経理部門のテレワーク化も実現しています。

さらに、株式会社タカサでは、「MakeLeaps」の郵送代行サービスを活用することで、請求書発行にかかる時間を月間で3,260分から730分へと、約80%も削減しています。IT・コンサルティング業界でも、その効果は絶大です。

株式会社ワーク・ライフバランスは、複雑な料金体系に対応した請求書作成に多くの時間を費やしていましたが、システム導入によりこの非効率を解消しました。コスト削減効果も大きく、ある企業では年間で200万円以上の経費削減につながったという事例も報告されています。

これらの成功事例からわかるように、システム導入は単なる時間短縮にとどまらず、コスト削減、そして働き方の変革にまで貢献する、強力な経営改善ツールなのです。

| 課題 | 導入システム | 導入後の成果 |

| 長時間の単純作業(福岡運輸) | 楽楽明細 | 4人で12時間かかっていた作業を大幅に削減 |

| 請求書発行の作業負荷(学情) | マネーフォワード クラウドインボイス | 作業時間を約50%削減、経理部門のテレワーク実現 |

| 郵送作業の手間とコスト(タカサ) | MakeLeaps | 作業時間を約80%削減 |

フリーランス・個人事業主の事例:本業に集中できる環境を手に入れる

フリーランスや個人事業主にとって、時間は最も貴重な資源です。請求書作成や入金確認といった事務作業に追われることなく、いかに本業に集中できるかが成功の鍵を握ります。クラウド型の請求書発行システムは、まさにそのための強力なパートナーとなります。

この層に支持されるシステムの最大の特徴は、圧倒的な使いやすさです。多くのユーザーレビューで、「freee請求書」などのサービスは、経理の知識がない初心者でも直感的に操作でき、迷うことなく請求書を発行できると評価されています。テンプレート機能を使えば、一度入力した取引先情報や品目が自動で呼び出され、作成ミスを防ぎながら、わずか数分で請求書が完成します。

場所を選ばない柔軟性も大きな魅力です。多くのサービスがスマートフォンアプリを提供しており、移動中や打ち合わせの合間といった隙間時間を使って、請求書の作成・送付が可能です。これにより、オフィスや自宅のデスクに縛られることなく、いつでもどこでもビジネスを進めることができます。

そして、フリーランスにとって最も価値のある機能が、会計ソフトとのシームレスな連携です。「freee」や「マネーフォワード」のような統合型サービスでは、請求書を作成した瞬間に、その内容が自動的に会計帳簿に「売掛金」として記録されます。これにより、面倒な帳簿付けの手間が大幅に削減され、年に一度の確定申告も驚くほどスムーズになります。

これらのメリットは、単に「時間を節約する」以上の価値をもたらします。フリーランスは、クリエイター、コンサルタント、営業、そして経理担当者と、一人で何役もこなさなければなりません。

請求書発行や入金管理といった事務作業は、時間を奪うだけでなく、「請求書を送り忘れていないか」「入金はまだか」といった精神的な負担、つまり認知的な負荷を常に与え続けます。システムによる自動化は、この認知的な負荷を取り除いてくれます。

請求業務に関する心配事をシステムに任せることで、頭の中がすっきりと整理され、本業である専門的な仕事や創造的な活動に100%集中できる環境が手に入るのです。

意外な導入事例:自治体や特殊な業界での活用法

請求書発行システムの活用は、一般的な民間企業にとどまりません。意外な分野でも導入が進んでおり、その適用範囲の広さと信頼性の高さを示しています。

その代表例が、地方自治体です。鹿児島県の鹿屋市や兵庫県の多可町では、行政の業務効率化とペーパーレス化を推進するため、電子請求書システムを導入しました。自治体は、多種多様な事業者と取引を行うため、請求書の処理業務は膨大です。

システムを導入することで、紙の請求書の受け取り、確認、保管にかかる手間とコストを削減し、職員の負担を軽減しています。

一般的に、行政機関は変化に対して慎重で、リスクを避ける傾向が強いと見なされがちです。また、取引相手にはITに不慣れな事業者も含まれるため、導入には細やかな配慮が求められます。そのような自治体がシステム導入に踏み切ったという事実は、いくつかの重要な点を示唆しています。

第一に、現在の電子請求書システムが、公共機関の厳しいセキュリティ基準や要件を満たすほど成熟し、信頼性の高い技術であるということです。第二に、システムが柔軟な導入プロセスを許容するということです。

鹿屋市や多可町の事例では、取引件数の多い事業者から段階的に導入を進めたり、希望する事業者には引き続き紙での提出を認めたりと、取引先の状況に合わせた柔軟な対応を行っています。

この「自治体による採用」は、システムの有効性を示す究極の証明と言えます。もし、前例が少なく、多様な関係者との調整が複雑な行政機関でさえ導入に成功しているのであれば、ほとんどの民間企業にとって、導入のハードルは決して高くないはずです。

これは、システムの導入を検討している企業にとって、技術的な信頼性と運用上の柔軟性の両面から、大きな安心材料となるでしょう。

失敗しないための導入方法について

請求書発行システムの導入がもたらす多大なメリットを理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、他社の成功事例から導き出された、失敗しないための導入プロセスを3つのステップに分けて具体的に解説します。この記事に沿って進めることで、自社に最適なシステムをスムーズに導入し、効果を最大化することができるでしょう。

ステップ1:現状業務の「見える化」と課題の整理

新しいシステムを探し始める前に、まず行うべきは自社の現状を正確に把握することです。請求書が作成されてから、取引先に届き、入金が確認されるまでの一連の業務フローを詳細に書き出してみましょう。

- 誰が、いつ、どのような手順で請求書を作成しているか

- 承認プロセスはどのようになっているか

- 印刷、押印、封入、投函にどれくらいの時間がかかっているか

- 発行後の請求書の控えは、どのように保管・管理しているか

このプロセスを「見える化」することで、どこにボトルネックがあるのか、何が最も時間とコストを奪っているのかが明確になります。

その上で、「郵送費を削減したい」「印刷・封入作業の負担をなくしたい」「経理担当者のテレワークを実現したい」といった、具体的な改善目標を設定します。明確な目標を持つことが、後のシステム選定の重要な判断基準となります。

ステップ2:自社に合ったシステムの選定と比較

現状の課題と目標が明確になったら、次はいよいよシステムの選定です。世の中には多くの請求書発行システムが存在するため、自社のニーズに合ったものを見極めることが重要です。

まず機能面では、自社の業務フローに必要な機能が揃っているかを確認します。現在使用している会計ソフトと連携できるか、請求書のフォーマットを自由にカスタマイズできるか、承認ワークフローを設定できるか、などが重要なチェック項目です。

次に料金です。初期費用や月額料金を比較しましょう。多くのサービスは、発行件数や利用ユーザー数に応じた料金プランを用意しています。小規模事業者向けには、月額無料で始められるプランや、低価格なプランもあります。

操作性も重要な要素です。担当者がストレスなく使えるかどうかは、導入後の定着を左右します。ほとんどのサービスが無料トライアル期間を設けているので、実際に操作画面を触ってみて、直感的に使えるかどうかを確かめましょう。

最後にサポート体制です。導入時の設定支援や、運用開始後の問い合わせ対応など、サポート体制が充実しているかも確認しておきましょう。これらのポイントを基に、2社から3社のサービスに絞り込み、無料トライアルなどを活用してじっくり比較検討することをお勧めします。

ステップ3:取引先への丁寧な案内とスムーズな移行計画

最適なシステムを選定したら、最後は導入準備です。請求書発行は自社だけで完結する業務ではなく、必ず取引先という相手が存在します。したがって、導入を成功させるためには、社外の関係者、つまり取引先への配慮が不可欠です。

成功事例に共通しているのは、一方的に変更を通知するのではなく、丁寧なコミュニケーションを通じて取引先の理解と協力を得ている点です。

まずは、段階的な導入を心がけましょう。すべての取引先を一度に切り替えるのではなく、取引量の多い主要な取引先や、ITツールに慣れている取引先から始めるなど、段階的に導入を進めるのが賢明です。鹿屋市もこのアプローチでスムーズな移行を実現しました。

次に、取引先に電子化への協力を依頼する際は、自社の都合だけでなく、取引先にとってのメリットを明確に伝えることが重要です。「請求書が郵送より早く届きます」「紙の書類を管理する手間がなくなります」といった点を伝えることで、前向きに協力してもらいやすくなります。

そして、柔軟な対応も忘れてはなりません。すべての取引先がすぐに電子化に対応できるとは限りません。紙での受け取りを希望する取引先のために、郵送代行サービスが付いたシステムを選ぶという選択肢もあります。相手の状況に合わせた柔軟な選択肢を用意しておくことが、良好な取引関係を維持しながらDXを進めるための鍵となります。

システムの導入は、技術的な問題よりも、むしろこうした人間関係の調整、つまり「社外のチェンジマネジメント」が成功を左右します。丁寧な準備とコミュニケーションを心がけることで、円滑な移行を実現しましょう。

まとめ:請求書発行の事例に学び、業務効率化の第一歩を踏み出そう

この記事では、請求書発行業務に潜むコストやリスクから、それを解決するシステムの具体的な導入事例、そして失敗しないための導入ステップまでを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。

手作業による請求書発行は、人件費、郵送費といった直接的なコストだけでなく、人的ミスや働き方の制約といった見えないリスクを抱えています。最も大きな損失は、単純作業に時間を奪われることによる「機会損失」です。

請求書発行システムは、作成から送付、管理までを自動化し、これらの課題を根本から解決します。インボイス制度や電子帳簿保存法といった複雑な法改正にもスムーズに対応できるという大きなメリットもあります。

中小企業からフリーランス、さらには自治体まで、あらゆる規模・業種で導入が進み、作業時間の大幅な削減、年間数百万円のコストカット、テレワークの実現など、劇的な成果が報告されています。

多くの企業が、請求書業務を「変えられない聖域」のように捉え、旧来のやり方を続けてしまっています。しかし、成功事例が示す通り、一歩を踏み出すことで得られるメリットは計り知れません。創出された時間とコストは、事業の成長を加速させるための貴重な原資となります。

業務改革は、決して難しいものではありません。この記事で紹介した成功企業も、最初は皆さんのように課題を抱える一企業でした。まずは、自社の現状業務を「見える化」することから始めてみましょう。それが、貴社を次のステージへと導く、確かな第一歩となるはずです。

売上台帳の書き方マニュアル|初心者でも迷わない作成手順と経営…

お金の流れを正確に把握すれば、あなたのビジネスは劇的に成長します。 売上台帳を完璧に管理することで、…