コピー代の領収書を、日々の業務で何気なく受け取ってはいないでしょうか。「但し書きはお品代で」「宛名は上様で」といったやり取りは一般的かもしれませんが、その一枚が原因で経費として認められなかったり、税務調査で思わぬ指摘を受けたりする可能性があります。

たった数十円のコピー代であっても、処理を間違えればその積み重ねが大きな損失につながりかねません。経費精算で差し戻される手間や、税務上のリスクは、ビジネスの効率を著しく低下させます。

この記事を最後まで読めば、コピー代の領収書に関するあらゆる不安から解放されます。経費精算で差し戻されることはなくなり、税務調査にも自信を持って対応できる知識が身につきます。そして、最新の電子帳簿保存法やインボイス制度にも、迷わず対応できるようになるでしょう。

ここで解説するのは、税理士や経理のプロが実践している、具体的で間違いのない領収書の取り扱い方法です。専門用語はわかりやすく解説し、明日からすぐに使える実用的な知識だけを凝縮しました。この記事を実践すれば、あなたの経理処理はより正確で、スムーズなものに変わります。

目次

領収書の基本 コピー代を正しく経費にするための必須知識

コピー代を経費として正しく計上するための第一歩は、有効な証拠となる書類を確実に受け取ることです。この証拠書類を「証憑(しょうひょう)書類」と呼び、その最も代表的なものが領収書です。

しかし、単に領収書という名前の紙を受け取れば良いわけではありません。税務上、その有効性が認められるためには、記載されていなければならない必須項目が存在します。これらの項目が一つでも欠けていると、その領収書の信頼性が揺らぎ、税務調査などで指摘を受ける原因となりえます。

領収書に必須の5つの記載項目

経費の証拠として認められる領収書には、最低限、以下の5つの項目が正しく記載されている必要があります。

発行者

サービスを提供した側の正式な氏名または名称、そして住所や連絡先が記載されている必要があります。これにより、誰が金銭を受け取ったのかが明確になります。

発行日

取引が行われた年月日を正確に記載します。「令和6年」のような和暦でも「2024年」のような西暦でも問題ありませんが、年の記載を省略することは避けるべきです。

金額

受け取った金額が消費税込みで明確に記載されている必要があります。金額の改ざんを防ぐため、数字の先頭に「¥」や「金」を、末尾に「-」や「也」を付けるのが一般的です。また、3桁ごとにカンマ(,)を入れることで、金額の読みやすさと正確性が高まります。

但し書き

「何に対して支払われた代金なのか」を具体的に示す項目です。コピー代であれば、「コピー代として」「会議資料印刷代として」のように、内容がわかるように記載してもらうことが重要です。

宛名

代金を支払った側の氏名または名称です。会社の経費にする場合は、正式な会社名を記載してもらうのが原則です。

領収書とレシートはどちらが正しいか

日本の商習慣では、手書きの「領収書」が重視される傾向にありますが、税法上は「レシート」も領収書と同様に有効な証憑書類として扱われます。むしろ、近年の税務調査では、レシートの方が信頼性が高いと判断されるケースも少なくありません。

この背景には、書類の信頼性に対する考え方の変化があります。従来は会社の角印などが押された手書きの領収書が正式な書類と見なされてきました。しかし、手書きの書類は発行者側で内容を比較的容易に調整できてしまう側面もあります。

一方で、レジから機械的に印字されるレシートは、取引の日時、商品名、単価、数量といった詳細な情報が記録されており、人の手が介在しにくいため改ざんが困難です。このデータの完全性が、税務当局から高く評価される理由です。不特定多数を相手にする小売業や飲食業などでは、宛名のないレシートでも経費精算が認められています。

ただし、注意点もあります。レシートの多くは感熱紙に印刷されており、時間が経つと印字が薄れて読めなくなってしまうことがあります。長期保存が義務付けられている経費の証憑としては、この点が弱点となります。対策として、受け取ったらすぐにコピーを取るか、スキャンして電子データとして原本と一緒に保管することが推奨されます。

結論として、「領収書かレシートか」という二者択一ではなく、それぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。社内規定で手書きの領収書が求められる場合はそれに従いつつ、税務上の信頼性という観点では詳細な情報が記載されたレシートも非常に価値が高いということを認識しておきましょう。

コピー代の勘定科目はどれが正解か 目的別の仕訳例で徹底解説

コピー代の経費処理で多くの人が悩むのが、「勘定科目」の選択です。勘定科目とは、経費の内容を分類するためのラベルのようなものです。コピー代には唯一絶対の正解があるわけではなく、そのコピーを何のために使ったのかという目的によって、適切な勘定科目が変わります。

一度決めたルールは継続して適用することが、会計処理の一貫性を保つ上で非常に重要です。

勘定科目はコピーの目的で決まる

コピーという行為そのものではなく、そのコピーの用途が勘定科目を決定づける最も重要な原則です。例えば、社内会議で使う資料のコピーと、顧客に配布するチラシのコピーでは、ビジネス上の目的が全く異なります。したがって、会計上も異なる勘定科目で処理するのが適切です。

コピー代で使われる主な勘定科目

以下に、コピー代の処理でよく使われる勘定科目と、その具体的な使用シーンを仕訳例とともに解説します。

消耗品費

最も一般的で、幅広い用途に使える勘定科目です。社内会議の資料、部署内で共有する書類の控えなど、特定の目的に該当しない、事業活動で消費される一般的なコピー代はこの科目で処理します。コンビニでの少額なコピー代も、多くの場合「消耗品費」として処理されます。

例えば、会議用資料を30枚コピーして現金300円を支払った場合、仕訳は「(借方)消耗品費 300円 / (貸方)現金 300円」となります。

事務用品費

「消耗品費」と非常によく似ていますが、企業によっては事務作業に関連する費用をより細かく管理するために、この科目を設けることがあります。コピー用紙やトナーの購入代金とともに、コピーサービス利用料を「事務用品費」として処理することもあります。

消耗品費と事務用品費を両方使っている場合は、社内のルールに従って一貫した処理を心がけましょう。どちらか一方の「消耗品費」にまとめても、税務上は問題ありません。

印刷製本費

顧客への提案書や報告書、社外向けの研修マニュアルなど、体裁を整える必要がある書類のコピーや印刷に適した勘定科目です。特に、コピーだけでなく製本作業まで外部に依頼した場合は、この科目が最も実態に合っています。

例えば、顧客への提案書を5部カラーコピーし製本を依頼して現金1,500円を支払った場合、仕訳は「(借方)印刷製本費 1,500円 / (貸方)現金 1,500円」とします。

広告宣伝費

不特定多数の人に商品やサービスを宣伝する目的で作成したコピーは、「広告宣伝費」として計上します。イベントの告知チラシ、新商品のパンフレット、店頭に掲示するポスターなどのコピーがこれに該当します。この科目を適切に使うことで、広告宣伝にどれだけのコストをかけているかを正確に把握でき、経営判断の材料にもなります。

イベント告知チラシを500枚コピーして現金5,000円を支払った場合は、「(借方)広告宣伝費 5,000円 / (貸方)現金 5,000円」として処理します。

雑費

他のどの勘定科目にも当てはまらない、金額が僅少で、かつ発生頻度が低い一時的な支出に使われる科目です。例えば、外出先で緊急に数枚だけコピーした場合などが考えられます。

しかし、「雑費」を多用すると、何に使ったのかわからない経費が多いと見なされ、税務調査で内容を詳しく問われる原因になります。コピー代が頻繁に発生する場合は、消耗品費などの適切な科目で処理すべきです。外出先で緊急に1枚だけコピーして10円を支払ったようなケースでは、「(借方)雑費 10円 / (貸方)現金 10円」とすることができます。

その他の勘定科目

特定の状況下では、上記以外の勘定科目が使われることもあります。例えば、年賀状や暑中見舞いの印刷は「通信費」、販売目的のポストカードなどを印刷した場合は「仕入高」、印刷業者が業務の一部を他社に委託した場合は「外注費」として処理することがあります。

これらの勘定科目の選択は、単なる税務上のルール遵守にとどまりません。適切に分類することで、自社のコスト構造を正確に把握し、「どの活動にどれだけの経費がかかったのか」を可視化する経営管理ツールとしての役割も果たします。

宛名と但し書きの書き方 税務調査で指摘されないための具体例

領収書の中でも特に重要性が高く、税務調査で厳しくチェックされるのが「宛名」と「但し書き」です。この二つの項目が曖昧であると、その支出が本当に事業のためのものだったのかという点に疑義が生じ、最悪の場合、経費として認められないリスクが高まります。

但し書きは具体性が重要

但し書きは、その支払いの内容を証明する心臓部です。

避けるべき「お品代として」という表現

最もよく見られますが、最も避けるべき表現が「お品代として」です。これでは、具体的に何を購入したのか全く分からず、事業との関連性を証明することが困難です。税務調査官から見れば、個人的な買い物を経費に計上しているのではないかと疑念を抱かせる格好の材料となります。

推奨される具体的な記載例

誰が見ても何に使った費用かが一目でわかるように、具体的な内容を記載してもらいましょう。「会議資料コピー代として」や「販促チラシ印刷代として」、あるいは「契約書写し代として(5枚)」といった表記が望ましいです。

改ざん防止の工夫

但し書きの末尾に「として」と記載するのは、その後に追記されて内容を改ざんされるのを防ぐための商習慣です。領収書を発行してもらう際には、この点も意識するとよいでしょう。

宛名は正式名称が原則

宛名は、「誰がその代金を支払ったのか」を明確にするための項目です。

法人(会社)の場合

必ず、正式名称で記載してもらいます。「(株)」のような略称は避け、「株式会社」と正しく書いてもらうことが重要です。敬称の使い分けも大切で、会社名や部署名で止める場合は「御中」、担当者名まで記載する場合は「様」を使います。

個人事業主の場合

屋号(お店や事務所の名前)がある場合は「屋号+個人名 様」の形式で、屋号がない場合は「個人名(フルネーム) 様」で記載してもらいます。税務上、事業主個人の名前が記載されていることが重要になります。

「上様」の問題点

宛名を「上様」としてもらう慣習がありますが、これは税務上、宛名がないのと同じと見なされます。誰が支払ったのかを特定できないため、証憑書類としての信頼性が著しく低下します。特に高額な取引の場合、「上様」宛の領収書は税務調査で厳しく追及される可能性が非常に高いです。手間を惜しまず、必ず正式名称を伝えて記載してもらいましょう。

曖昧な但し書きや宛名は、税務調査におけるリスクの連鎖を引き起こします。まず、「上様」「お品代」の領収書は、その支出が事業に関連するものだという証明力を失います。すると調査官は「これは個人的な支出ではないか」という疑いを持ちます。

その疑いを晴らすことができなければ、最終的に経費として認められず、追加の税金が発生する可能性があります。

収入印紙は必要か 5万円の壁と知っておくべき例外ルール

高額なコピー代や印刷代を支払った際に問題となるのが「収入印紙」です。収入印紙は、印紙税という税金を納めるために書類に貼り付ける証票で、法律で定められた特定の文書(課税文書)を作成した際に必要となります。領収書もこの課税文書に該当します。

5万円の基準を理解する

領収書に収入印紙が必要かどうかを判断する基準は、受取金額が5万円以上か未満かです。具体的には、記載された金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。5万円以上の場合は課税対象となり、収入印紙を貼付する義務が生じます。

判断基準は税抜金額

ここで非常に重要なポイントは、5万円の基準が消費税抜きの本体価格で判断されるという点です。領収書に消費税額が明確に区分して記載されていれば、税抜きの金額で判断できます。

例えば、支払総額が53,900円だったとします。この金額だけを見ると5万円以上なので収入印紙が必要に思えます。しかし、領収書に「内消費税額等 4,900円」と記載されていれば、税抜きの本体価格は49,000円であることがわかります。この場合、課税対象となる金額は5万円未満なので、収入印紙は不要となります。

収入印紙の金額と貼り方・消印

必要な収入印紙の金額は、領収書の金額に応じて定められています。受取金額が5万円以上100万円以下の場合は200円、100万円超200万円以下の場合は400円、200万円超300万円以下の場合は600円と続きます。

収入印紙を貼る際は、まず領収書の空いているスペースに該当金額の収入印紙を貼り付けます。次に、貼り付けた収入印紙が再利用されるのを防ぐため、「消印(けしいん)」を押します。

消印は、収入印紙と領収書の紙面にまたがるように、印鑑または署名で行います。使用する印鑑は、会社の角印や担当者の認印、日付印などでも構いません。印鑑がない場合は、ボールペンによる自筆の署名でも有効です。

貼り忘れのペナルティと重要な例外

もし収入印紙を貼り忘れた場合、「過怠税(かたいぜい)」というペナルティが課されます。過怠税の額は、本来貼るべきだった印紙税額の3倍と定められており、非常に重い罰則です。

ただし、重要な例外があります。それはクレジットカードで支払った場合です。クレジットカード決済の領収書には、金額が5万円以上であっても収入印紙を貼る必要はありません。これについては、次のセクションで詳しく解説します。

コピー代の領収書対応について

ここからは、コピー代の支払いが発生する具体的な場面ごとに、どのように領収書を入手し、対応すればよいのかを解説します。理論だけでなく、実践的な手順を知ることで、日々の業務がスムーズになります。

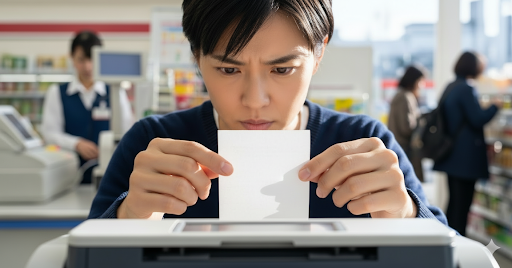

コンビニでの領収書発行方法

コンビニのマルチコピー機は、急なコピーが必要な際に非常に便利ですが、領収書の発行方法が少し特殊で戸惑うことがあります。方法は大きく分けて二つあります。

マルチコピー機から直接発行する

セブン-イレブンなどの多くのマルチコピー機では、コピーやプリントが完了し、料金を支払った後の画面に「領収書をプリントする」というボタンが表示されます。このボタンを押すと、その場でレシート状の領収書が発行されます。

このボタンは、操作終了後、一定時間が経過すると消えてしまい、最初のメニュー画面に戻ってしまいます。領収書が必要な場合は、印刷後すぐにこのボタンを押すことを忘れないようにしましょう。この方法で発行される領収書は、宛名が空欄の簡易的な形式が一般的です。

レジカウンターで発行を依頼する

コピー機での領収書発行ボタンを押し忘れた場合や、会社名などの宛名入りの正式な領収書が必要な場合は、諦める必要はありません。コピー機から出てきた利用明細やレシートを持ってレジへ行き、店員に領収書の発行を依頼しましょう。その際、必要な宛名を伝えれば、手書きの領収書を発行してもらえます。

クレジットカード払いの領収書と収入印紙が不要な理由

クレジットカードでコピー代を支払った場合、その領収書の扱いには特別なルールがあります。前述の通り、たとえ金額が5万円以上であっても、クレジットカード払いの領収書には収入印紙が不要です。

その理由は、印紙税法が「金銭または有価証券の受取書」を課税対象としているためです。クレジットカード決済は、その場では現金の受け渡しが発生しない「信用取引」です。店舗側は、後日クレジットカード会社から代金を受け取ることになります。

したがって、決済時点では金銭を受け取っていないため、発行される書類は印紙税法上の「受取書」には該当せず、収入印紙は不要となるのです。

このルールが適用されるためには、領収書に「クレジットカード利用」「クレジット払い」といった、カードで支払ったことが明確にわかる文言が記載されている必要があります。

もしこの記載がないと、現金で支払った場合と同じ扱いとなり、5万円以上の場合は収入印紙の貼付義務が発生してしまいます。これは発行側の義務ですが、受領側も確認する習慣をつけることで、トラブルを未然に防げます。

領収書を訂正・紛失した場合の対処法

訂正が必要な場合

領収書の金額や宛名に誤りがあった場合、受領者が自分で修正することは絶対にやめてください。これは文書偽造にあたる可能性があります。最も安全で確実な方法は、発行元に連絡し、正しい内容で領収書を再発行してもらうことです。その際、誤った領収書は破棄せず、二重計上を避けるために発行元に返却するか、大きく×印をつけて保管しておきましょう。

再発行が難しい場合は、発行元に訂正を依頼します。正式な訂正方法は、誤った箇所に二重線を引き、その上から訂正印を押してもらい、近くの空いているスペースに正しい内容を記載してもらうというものです。修正液や修正テープでの訂正は、改ざんの疑いを招くため認められません。

紛失した場合

領収書を紛失してしまった場合、経費精算が難しくなることがあります。発行元には、二重発行による不正利用のリスクがあるため、領収書を再発行する法的な義務はありません。まずは正直に経理担当者に相談しましょう。社内規定によっては、クレジットカードの利用明細や出金伝票などで代替が認められる場合もあります。

日頃から領収書は大切に保管することが何よりも重要です。

領収書の電子化と保存 電子帳簿保存法とインボイス制度への対応

経理のデジタル化が進む中、領収書の取り扱いも大きく変化しています。特に「電子帳簿保存法」と「インボイス制度」は、すべての事業者に関わる重要なルールです。ここでは、コピー代の領収書をこれらの新しい制度に対応させるためのポイントを解説します。

電子データ保存の義務化

2024年1月1日から、電子帳簿保存法のルールが本格的に適用され、電子的に受け取った取引情報(電子取引)は、電子データのまま保存することが義務化されました。

例えば、WebサイトからダウンロードしたPDFの領収書や、メールの添付ファイルで送られてきた領収書などがこれに該当します。これらを印刷して紙で保存し、元の電子データを削除してしまうと、法律違反となります。一方で、コンビニなどで受け取った紙の領収書は、これまで通り紙のまま保存しても問題ありません。

真実性の確保

電子データを保存する際には、そのデータが改ざんされていないことを担保する「真実性の確保」が求められます。中小企業や個人事業主が最も導入しやすい方法は、改ざん防止のための事務処理規程を定めて運用することです。

これは、「受け取った電子領収書は、定められた手順以外での訂正や削除は行わない」といった社内ルールを文書化し、それに従って運用することを意味します。

可視性の確保(検索要件)

保存した電子データは、税務調査などの際にすぐに見つけられるようにしておく必要があります。これを「可視性の確保」といい、法律では「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3つの項目で検索できることが求められています。この検索要件を満たすためには、主に二つの方法があります。

ファイル名に規則性を持たせる

最も直接的でわかりやすい方法です。受け取った領収書のPDFなどのファイル名を、「日付_取引先_金額」といった統一された形式に変更して保存します。例えば、「20250419_株式会社ABC_1100.pdf」のようにルールを決めておけば、OSの検索機能で簡単に見つけ出すことができます。

Excelなどで索引簿を作成する

ファイル名は連番などシンプルなものにしておき、別途Excelで「索引簿」を作成する方法です。このExcelファイルに、ファイル名、取引年月日、取引金額、取引先名の一覧を入力していきます。Excelのフィルター機能を使えば、日付や金額の範囲指定検索や、複数の項目を組み合わせた検索も可能になり、法律の要件を完全に満たすことができます。

インボイス制度への対応

2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関わる制度です。この控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。

領収書やレシートも、インボイスとしての要件を満たしていれば、仕入税額控除の証拠として認められます。コピー代の領収書で確認すべき最も重要な項目は、発行者の「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されているかどうかです。この登録番号は「T」から始まる13桁の数字です。

大手コンビニチェーンなどは基本的に登録事業者であるため、そのレシートや領収書には登録番号が記載されており、インボイスとして有効です。取引先から領収書をもらう際には、この登録番号があるかを確認する習慣をつけましょう。

まとめ コピー代の領収書で迷わないための最終チェックリスト

コピー代の領収書に関する様々なルールや注意点を解説してきました。最後に、日々の業務で迷わないための最終チェックリストとして、重要なポイントをまとめます。このリストを意識するだけで、あなたの経費処理の正確性は格段に向上します。

受領時に確認すること

- 必須5項目(発行者、発行日、金額、但し書き、宛名)は記載されているか確認します。

- 宛名は自社の「正式名称」になっているか確認し、「上様」は避けます。

- 但し書きは「コピー代」など具体的な内容になっているか確認し、「お品代」は避けます。

金額を確認する際の注意点

- 金額が5万円(税抜)以上か確認します。

- 5万円以上で現金払いの場合、正しい金額の「収入印紙」が貼られ、「消印」がされているか確認します。

- クレジットカード払いの場合、領収書に「クレジットカード利用」の記載があるか確認します。(収入印紙は不要)

経理処理で気をつけること

- コピーの「目的」に合った正しい「勘定科目」(消耗品費、広告宣伝費など)を選択します。

- 毎回同じ目的のコピー代は、一貫して同じ勘定科目で処理します。

電子領収書の保存方法

- PDFなどで受け取った領収書は、印刷せず電子データのまま保存します。

- ファイル名を「日付_取引先_金額」のルールで変更するか、Excelの索引簿に記録します。

インボイス制度の確認事項

- 消費税の仕入税額控除のために、発行者の「T」で始まる登録番号が記載されているか確認します。

たかがコピー代の領収書、されど領収書です。一枚一枚を正しく取り扱うことが、会社の資産を守り、健全な経営の土台を築きます。この記事が、あなたの経理業務における確かな指針となることを願っています。

診断書の添え状テンプレート決定版|休職・復職で失礼のない書き…

診断書を会社に送るという行為は、単なる事務手続きではありません。それは、あなたがこれから心身を休ませ…