決算作業の終盤に現れる「勘定科目内訳明細書」。多忙な経営者の方であれば、この書類の作成に毎年頭を悩ませているのではないでしょうか。「この書類は本当に必要なのか」「もし提出しなかったらどうなるのだろう」と疑問に思うのは自然なことです。

作成には手間と時間がかかるため、その負担から解放されたいという気持ちも無理はありません。

しかし、勘定科目内訳明細書の提出を省略するという選択は、企業を予想外の深刻なリスクに晒す可能性があります。この記事では、単なる罰則の有無という表面的な話にとどまらず、この書類が持つ本質的な重要性を解説します。

税務調査の対象となる確率や、銀行融失の審査結果を左右する実態を知れば、勘定科目内訳明細書が単なる事務作業ではなく、会社の信用を築くための重要なツールであることが理解できるはずです。

本記事を読み終える頃には、この書類に対する見方が変わり、リスクを理解するだけでなく、効率的に作成するための具体的な方法も身につけているでしょう。会社の未来を守るための知識を、ここでぜひ習得してください。

目次

勘定科目内訳明細書の提出義務とは

まず最も重要な点として、勘定科目内訳明細書の提出は法律で定められた「義務」であり、任意で提出を選択する書類ではないということを理解する必要があります。

法人税申告における必須の添付書類

法人が税務申告を行う際、勘定科目内訳明細書は法人税申告書への添付が必須の書類として、法律で明確に定められています。具体的には、法人税法および法人税法施行規則がその根拠となります。提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内で、これは法人税申告書の提出期限と同一です。

この書類の目的は、貸借対照表や損益計算書に記載された勘定科目の金額が、どのような取引によって構成されているのか、その「内訳」を具体的に示すことにあります。例えば、貸借対照表に「売掛金 1,000万円」と記載されていても、それだけでは取引先がA社なのかB社なのか、いつ発生したものなのかは分かりません。

勘定科目内訳明細書は、こうした取引の詳細な情報を提供し、決算書の数字の裏付けとなる「証拠」としての役割を果たします。つまり、この書類の提出義務には法律上の例外や選択の余地は存在しないのです。この大前提を理解することが、リスクを正しく把握するための第一歩となります。

勘定科目内訳明細書を提出しない場合の3つの重大なリスク

「提出は義務だが、提出しなくても罰則はない」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、勘定科目内訳明細書を提出しなかったこと自体に、直接的な罰金や過料が科される規定は存在しません。

しかし、この「罰則なし」という言葉が、最も危険な誤解を生み出します。本当のリスクは、罰金というかたちではなく、事業経営の根幹を揺るがす、より深刻な事態として現れるのです。

リスク1:税務調査の対象となり青色申告が取り消される可能性

勘定科目内訳明細書を提出しないという行為は、税務署に対して「私たちの会社には何か隠していることがあるかもしれません」というメッセージを送っているに等しいと言えます。税務署は、この書類を税務調査を行う際の重要な参考資料として活用します。

特に「反面調査」と呼ばれる、取引先にまで調査範囲を広げる手法において、内訳明細書は不可欠です。税務署は、あなたの会社の内訳明細書に記載された取引先や金額が、その取引先の申告内容と一致しているかを確認します。

もし内訳明細書が提出されていなければ、この照合作業ができず、申告内容の正確性に疑念を抱かせることになります。特に、役員や関連会社といった同族関係者との取引は、利益操作が行われやすいため、税務署が厳しくチェックするポイントです。

内訳明細書を提出しない、あるいは内容が不十分であることは、税務調査の対象として選定される確率を高める直接的な要因となり得ます。そして、もし税務調査が行われた際に帳簿書類の提示を拒んだり、記録が不十分で所得を正しく計算できないと判断されたりした場合には、重大なペナルティが待っています。それが「青色申告の承認取消」です。

青色申告が取り消されると、欠損金の繰越控除や特別償却、各種税額控除といった、多くの企業が活用している税制上の優遇措置が一切受けられなくなります。これは将来にわたってより多くの税金を支払うことを意味し、企業のキャッシュフローに深刻なダメージを与えます。

「罰則がないから大丈夫」なのではなく、事業の継続性に影響を与えかねない、長期的な経済的損失という、はるかに重い代償を支払うことになるのです。

リスク2:銀行融資の審査で著しく不利になる

税務上のリスク以上に、事業の成長に直結するのが金融機関からの評価です。銀行が融資審査を行う際、実は損益計算書や貸借対照表といった決算書以上に、勘定科目内訳明細書を重視しているという事実を知る経営者は多くありません。なぜなら、決算書が示すのは「結果」の数字に過ぎないからです。銀行が本当に知りたいのは、その数字が生まれた「過程」と「質」であり、勘定科目内訳明細書はその詳細を解き明かす鍵となります。

銀行は内訳明細書から、いくつかの重要な情報を読み取ろうとします。第一に、売掛金の内訳です。これにより、売上が特定の数社に集中していないかという依存リスクや、長期間回収できていない不良債権が存在しないかという資産の質を評価します。

第二に、貸付金や仮払金の内訳です。社長個人や関連会社への不透明な資金流出がないかを確認します。銀行はこれを「会社の私物化」や「使途不明金」とみなし、極めて強く警戒する項目です。

第三に、借入金の内訳です。他の金融機関との取引状況や借入金利を把握することで、あなたの会社の信用状態や他行からの評価を推し量ります。もし勘定科目内訳明細書が提出されなければ、銀行はこれらの分析を一切行うことができません。それは、医師に病状を伝えずに処方箋を求めるようなものです。

銀行にとって、情報が不足していることは最大のリスクであり、分析不能な会社に融資をすることはありません。つまり、勘定科目内訳明細書を提出しないという行為は、融資審査の土俵に上がることさえ放棄するに等しいのです。

利益が出ていて決算書の数字が良くても、その信頼性が証明できなければ意味がありません。会社の成長に必要な資金調達の道を自ら閉ざしてしまうという、経営上の致命的なリスクを負うことになります。

リスク3:企業のガバナンスと信頼性の低下

税務調査と銀行融資のリスクは、結局のところ「信頼性」という一つの言葉に集約されます。勘定科目内訳明細書を正確に作成し、きちんと提出するという行為は、単なる法令遵守以上の意味を持ちます。それは、自社の財務状況を正確に把握し、適切に管理・記録しているという、健全な企業統治(コーポレート・ガバナンス)が機能していることの証明なのです。

「罰則がないから提出しない」という判断は、外部のステークホルダーである税務署や銀行から見れば、「この会社は基本的な管理体制が整っていない」「財務情報の透明性が低い」と評価されることに直結します。一度失った信頼を取り戻すのは、罰金を支払うよりもはるかに困難です。

この書類は、企業の財務に関する透明性と規律を示す指標です。その作成と提出を軽視することは、自社の経営管理能力に対する信頼を損なう行為にほかならないのです。

勘定科目内訳明細書を効率的に作成するための実践

勘定科目内訳明細書の重要性は理解できたものの、やはり作成の手間が気になるという方も多いでしょう。しかし、いくつかのポイントを押さえ、効率化のルールを活用すれば、その負担は大幅に軽減できます。

必ずしも全16種類の作成は不要

勘定科目内訳明細書は全部で16種類ありますが、自社に関係のないものまですべて作成する必要はありません。作成が必要なのは、原則として、決算日時点でその勘定科目に残高があるか、期中に取引があった場合のみです。

例えば、在庫を持たないサービス業であれば「棚卸資産の内訳書」は不要ですし、借入がなければ「借入金及び支払利子の内訳書」を作成する必要はありません。まずは自社の決算書を確認し、どの内訳書が必要になるのかを把握するだけで、心理的なハードルはぐっと下がるはずです。

主要な内訳書の記載方法と注意点

すべての企業に関係することが多い、特に重要ないくつかの内訳書には、記載方法にルールがあります。特に、一定の金額基準を超えると個別に記載が必要になり、それ未満は「その他」としてまとめて記載できるという点を押さえておきましょう。

ただし、相手先が役員、株主、関係会社である場合は、金額の大小にかかわらず個別に記載しなければならないケースが多いため、特に注意が必要です。これは、税務署や銀行が同族間の不透明な取引を警戒しているためです。以下の表は、主要な内訳書の個別記載基準をまとめたものです。自社の取引を当てはめて確認してみてください。

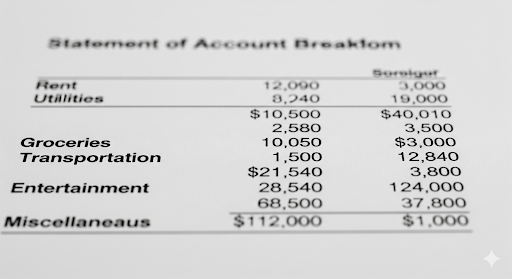

| 内訳書の種類 | 個別記載が必要な基準 | 役員・関係会社の場合 |

| 売掛金(未収入金)の内訳書 | 相手先ごとの期末残高が50万円以上 | 金額にかかわらず個別記載が求められることが多い |

| 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | 相手先ごとの期末残高が50万円以上 | 金額にかかわらず個別記載が求められることが多い |

| 借入金及び支払利子の内訳書 | 借入先ごとの期末残高が50万円以上 | 金額にかかわらず個別記載が必要 |

| 支払手形の内訳書 | 相手先ごとの合計額が100万円以上 | – |

| 貸付金及び受取利息の内訳書 | 貸付先ごとの期末残高が50万円以上 | 金額にかかわらず個別記載が必要 |

税制改正による記載の簡素化ルール

企業の事務負担を軽減するため、2018年度の税制改正で、勘定科目内訳明細書の記載ルールが簡素化されました。このルールは中小企業にも適用されるため、積極的に活用しましょう。

まず、記載省略基準が柔軟化されました。売掛金や買掛金など、取引件数が非常に多くなりがちな科目では、記載すべき件数が100件を超える場合、期末残高の大きいものから上位100件のみを記載すればよいとされています。これにより、少額の取引先を一つひとつ記載する手間が省けます。

次に、記載単位も柔軟になっています。従来は取引先ごとに記載する必要がありましたが、自社の支店や事業所ごとの合計金額を記載する方法も認められています。さらに、記載項目自体も削減されました。かつては記載が必要だった「貸付理由」や「借入理由」といった項目が削除されるなど、記載内容自体も簡素化されています。

これらの簡素化ルールは、国が企業の負担を理解している証拠です。法律で定められた公式な効率化の手段を賢く利用し、作業を最適化しましょう。

e-Taxによる電子提出のポイント

現在、法人税申告の多くは電子申告(e-Tax)によって行われており、勘定科目内訳明細書もCSV形式のデータで提出するのが一般的です。国税庁のウェブサイトでは、CSVデータ作成用のExcel標準フォームが提供されており、これを利用すると便利です。

ただし、CSVデータを作成する際には、いくつかの技術的な注意点があります。例えば、金額に3桁区切りのカンマ(,)を使用しないこと、ファイル名を国税庁指定の規則に従って命名すること、データの列数が様式の要件と異なっていないか確認することなどが挙げられます。

これらのエラーは提出が受理されない原因となるため、会計ソフトから出力したデータや自作したデータを提出する前には、国税庁が提供する「CSVファイルチェックコーナー」で確認することをおすすめします。

まとめ

勘定科目内訳明細書の提出について、改めて要点を振り返ります。

- 提出は法律で定められた義務であり、選択の余地はありません。

- 直接的な罰則はありませんが、本当のリスクは「信用の失墜」にあります。

- 提出を怠ることで、税務調査、青色申告の取消、銀行融資の否決といった事態を招きます。

勘定科目内訳明細書を、単なる手間のかかる義務的書類と捉えるべきではありません。この書類は、あなたの会社がどれだけ堅実に経営され、財務管理が徹底されているかを示す、いわば企業の「成績表」です。

正確で整理された内訳明細書は、税務署や銀行に対して、あなたの会社が透明で信頼に値するパートナーであることを無言で語ります。それは、円滑な資金調達や不要な税務リスクの回避につながり、結果として会社の成長と安定を支える強固な土台となるのです。

日々の記帳を正確に行い、市販の会計ソフトを活用すれば、内訳明細書の作成は決して難しい作業ではありません。もし不安があれば、税理士などの専門家に相談し、万全の体制で決算を乗り越えることが、未来への最良の投資となるでしょう。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…