毎月の勤怠管理をもっと楽にしたい、給与計算のたびにミスがないか不安になる、法改正に対応できているか確信が持てない。もし、あなたがそのような悩みを抱えているのであれば、その解決策はここにあります。

勤怠管理が自動化され、法的なリスクから解放される未来を想像してみてください。人事や管理部門が、本来集中すべき戦略的な業務に時間を使えるようになります。この記事は、まさにその未来を実現するための完全なロードマップです。

日々の業務に追われる多くの中小企業の経営者や人事担当者が、勤怠管理という避けては通れない業務に、いかに多くの時間と労力を費やし、気づかぬうちに法的なリスクを抱えているかという現実を、私たちは深く理解しています。

ご安心ください。この記事を読めば、もう迷うことはありません。まずは、すぐに使える無料のテンプレートで目の前の課題を解決します。

次に、自社に合わせてカスタマイズする方法を学び、Excel管理に潜む本当のリスクと、それを回避するための法的な知識を身につけます。最終的には、あなたの会社を次のステージへと導く、最適な勤怠管理システムを選ぶ具体的な方法まで、一歩一歩、わかりやすく解説します。

目次

今すぐ使える勤怠管理表

勤怠管理を見直す第一歩として、まずは無料で利用できるExcelテンプレートを活用することから始めましょう。多くの企業や個人が、業務ですぐに役立つ質の高いテンプレートを公開しています。これらのテンプレートを利用すれば、一から書式を作成する手間が省け、迅速に勤怠管理の体制を整えることが可能です。

多様なニーズに応えるテンプレートの種類

勤怠管理表と一言でいっても、その種類はさまざまです。自社の勤務形態や管理したい項目に合わせて、最適なものを選びましょう。

- シンプルな月次管理表

出勤・退勤時刻と休憩時間を入力するだけの基本的な形式です。個人事業主や、まずは簡易的に管理を始めたい企業に向いています。 - 自動計算機能付き管理表

始業・終業時刻を入力すると、実働時間や残業時間が自動で計算されるテンプレートです。計算ミスを防ぎ、集計作業の負担を軽減します。 - シフト管理表(シフト表)

パートやアルバイトが多い職場、あるいは24時間稼働の工場など、複雑な勤務スケジュールに対応するためのテンプレートです。月間、週間、日別など、さまざまな形式があります。 - 専門的な管理表

年次有給休暇の取得状況を管理するための「有給休暇管理表」など、特定の目的に特化したテンプレートも存在します。法改正への対応を考える上で、非常に有用です。

信頼できるテンプレートの提供元

インターネット上には数多くのテンプレートがありますが、信頼性の高い提供元からダウンロードすることが重要です。

- Microsoft Office 公式テンプレート

- bizocean(ビズオーシャン)

- テンプレートBANK

- 弥生株式会社

これらのサイトでは、さまざまなビジネスシーンで利用できる高品質なテンプレートが無料で提供されています。

「専門家監修」が示す重要なサイン

テンプレートを探していると、「社会保険労士が監修しています」といった表記を目にすることがあります。この表記は単なる品質保証のマークではありません。むしろ、勤怠管理という業務が、単なる事務作業ではなく、法的な専門知識を必要とする領域であることを示す重要なサインです。

なぜ、単なる表計算シートに法律の専門家の監修が必要なのでしょうか。それは、勤怠管理表に記録される「労働時間」「休憩」「休暇」といった情報が、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守しているかどうかを証明する法的な証拠そのものだからです。

専門家が監修していないテンプレートや、知識なく自作した勤怠管理表を使用することは、意図せず法的な要件を満たしていない項目を記録したり、必要な項目が漏れたりするリスクをはらんでいます。この「監修」という一言は、勤怠管理の背後にある法的責任の重さを、私たちに静かに教えてくれているのです。

Excel関数で作る高機能勤怠管理表

既存のテンプレートでは自社の複雑な勤務体系に対応できない、あるいはもっと細かく管理したいという場合、Excelの関数を駆使してオリジナルの勤怠管理表を作成する方法があります。ここでは、基本的なものから応用まで、勤怠管理表の作成に必要な手順と関数を具体的に解説します。

ステップ1: 基本レイアウトと必須項目の設定

まず、勤怠管理に必要な項目を網羅した表を作成します。法律で定められた賃金台帳の記載事項も考慮に入れると、以下の項目は最低限必要です。

- 日付

- 曜日

- 出勤時刻

- 退勤時刻

- 休憩時間

- 実労働時間

- 時間外労働時間

- 深夜労働時間

- 休日労働時間

- 備考

これらの項目を1行目に設定し、A列には日付を縦に並べていくのが一般的な形式です。

ステップ2: 自動計算を可能にする必須関数

手作業による計算はミスのもとです。Excel関数を使い、入力の手間と計算ミスを徹底的に排除しましょう。

実労働時間の計算(深夜勤務対応)

一日の実労働時間は、単純な引き算(退勤時刻 – 出勤時刻 – 休憩時間)で求められます。しかし、この式では夜勤など日付をまたぐ勤務に対応できません。退勤時刻が出勤時刻より小さくなるため、計算結果がマイナスになってしまいます。

そこでIF関数を使い、日付をまたぐ場合は24時間(Excelでは「1」として扱われる)を足す処理を加えます。例えば、出勤時刻がC4セル、退勤時刻がD4セル、休憩時間がE4セルにある場合、実労働時間を計算するF4セルには以下の数式を入力します。

=IF(D4<C4, D4+1-C4, D4-C4) – E4

曜日の自動表示

日付を入力するだけで曜日が自動で表示されると便利です。TEXT関数を使えば簡単に実現できます。A4セルに日付が入力されている場合、曜日を表示したいB4セルに以下の数式を入力します。

=TEXT(A4, “aaa”)

月次合計時間の集計

SUM関数を使えば、1ヶ月の合計労働時間を簡単に集計できます。しかし、ここで多くの人がつまずくのが「24時間の壁」です。Excelの標準設定では、時間の合計が24時間を超えると、0時にリセットされてしまいます。

これを解決するには、合計時間を表示するセルの書式設定を変更する必要があります。合計時間を表示するセルを右クリックし、「セルの書式設定」を選択します。「表示形式」タブの「分類」から「ユーザー定義」を選び、「種類」の入力欄に [h]:mm と入力します。h を [] で囲むことで、24時間を超える時間を正しく表示できるようになります。

各種労働時間の自動計算

法定労働時間(1日8時間)を超える時間外労働や、深夜労働(22時から翌5時)は割増賃金の対象となるため、正確に分けて計算する必要があります。

時間外労働時間の計算では、実労働時間から法定労働時間である8時間を超えた分を抽出します。TIME関数で8時間を指定するのがポイントです。F4セルに実労働時間がある場合、時間外労働を表示するG4セルには以下の数式を入力します。

=IF(F4>TIME(8,0,0), F4-TIME(8,0,0), “”)

深夜労働時間の計算では、退勤時刻が22時を超えている場合に、その超過分を計算します。D4セルに退勤時刻がある場合、深夜労働を表示するH4セルには以下の数式を入力します。

(注意:これは単純な計算例です。出勤時刻が22時以前で、勤務が5時を超える場合など、より複雑なケースではMAX関数やMIN関数を組み合わせる必要があります。)

=IF(D4>TIME(22,0,0), D4-TIME(22,0,0), “”)

給与の自動計算

合計勤務時間と時給から、給与を自動計算することも可能です。ここでも注意点があります。Excelの時刻データ(シリアル値)は1日を「1」とする小数で管理されているため、時給を掛ける前に24を乗じて時間に変換する必要があります。

F35セルに月の合計勤務時間、B38セルに時給が入力されている場合、給与額を表示するB39セルには以下の数式を入力します。

=F35*B38*24

複雑さがもたらす「脆弱性」という現実

ここまで解説した通り、関数を組み合わせれば高機能な勤怠管理表をExcelで作成することは可能です。しかし、この「高機能化のための複雑さ」こそが、Excel管理における最大のリスクを生み出します。

考えてみてください。これらの複雑な数式は、たった一つのセルの入力ミスや、数式をコピーする際のドラッグ操作の失敗で、いとも簡単に壊れてしまいます。管理者が気づかないうちに数式が消え、間違った値が入力されれば、その月の給与計算はすべて狂ってしまいます。

過払いによる金銭的損失ならまだしも、未払いが発生すれば、それは明確な法律違反となります。つまり、Excelで勤怠管理を完璧に運用しようとすればするほど、システム全体が非常に「脆弱」になるのです。

この運用上のリスクは、担当者の注意深さだけでカバーできるものではありません。Excelというツールの構造的な限界が、常に企業をリスクにさらし続けることになるのです。

Excel管理に潜む3つの重大リスク

Excelは非常に便利なツールですが、勤怠管理という法的な正確性が求められる業務においては、その限界が重大なリスクとなって現れます。テンプレート利用や自作を問わず、Excelによる勤怠管理には、大きく分けて3つのリスクが常に存在します。

リスク1: 深刻な業務非効率

Excelによる勤怠管理は、見えないところで多くの手作業を発生させています。

- 毎月、新しいシートを作成し、従業員に配布する。

- 記入漏れや提出遅れがないか、一人ひとりに催促する。

- 提出されたファイルを集め、内容に明らかな誤りがないか目視で確認する。

- 各従業員のデータをマスターシートに転記・集計し、給与計算用のデータを作成する。

これらの作業は、人事・労務担当者の貴重な時間を奪います。本来であれば、人材育成や制度設計といった、より付加価値の高い業務に使うべき時間が、単純なデータ入力と確認作業に費やされてしまうのです。

リスク2: 避けがたい入力・計算ミス

人間の手作業が介在する以上、ミスを完全になくすことは不可能です。

- 入力ミス

出勤・退勤時刻の打ち間違い、コロン(:)の全角・半角ミスなど、些細な入力ミスが計算エラーを引き起こします。 - 計算ミス

前述の通り、複雑な関数は破損しやすく、一つのミスが全体の集計結果に影響を及ぼします。 - ファイル管理のリスク

ファイルの誤った上書きや削除、保存場所がわからなくなるなど、データそのものを失うリスクも常に伴います。

これらのミスは、給与の未払いや過払いといった直接的な金銭トラブルにつながり、従業員との信頼関係を損なう原因となります。

リスク3: 法改正への致命的な未対応

これがExcel管理における最大かつ最も危険なリスクです。特に、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」と、それに基づく法改正は、従来の勤怠管理の常識を覆しました。

このガイドラインが最も重視しているのが「客観的な記録」という概念です。法律は、労働時間の記録方法として、タイムカードやICカード、PCのログイン・ログオフ履歴といった、客観性が担保された方法を原則としています。

一方で、従業員が自らExcelシートに時間を入力する方法は「自己申告制」に分類されます。この自己申告制は、やむを得ない場合にのみ認められる例外的な措置であり、採用するには厳格な条件が課せられています。ここに、Excel管理の根本的な問題が潜んでいます。

法律は、客観的な記録方法を優先順位のトップに置いています。従業員によるExcelへの手入力は、最も優先順位が低い「自己申告制」そのものです。したがって、Excelでの勤怠管理を主たる方法としている企業は、デフォルトで法律が最も推奨しない方法を採用していることになります。

労働基準監督署の調査が入った場合、自己申告された時間が正確であることを証明する責任は、企業側にあります。建物の入退館記録など、他の客観的なデータと著しい乖離があれば、申告された時間の正当性を主張するのは極めて困難です。

結論として、自己申告によるExcelでの勤怠管理は、単なる計算ミスのリスクだけでなく、その手法自体が法的に脆弱な立場に企業を置くという、より深刻な問題を抱えているのです。この問題は、もはや運用上の工夫で解決できるレベルではなく、勤怠管理の仕組みそのものを見直す必要があることを示唆しています。

知らないでは済まされない:勤怠管理に必須の法律知識

勤怠管理は、単なる給与計算のためのデータ収集ではありません。企業のコンプライアンス体制そのものを問われる、極めて重要な法的義務です。特に「働き方改革関連法」の施行以降、労働時間に関するルールはより厳格化され、「知らなかった」では済まされない状況になっています。

企業の義務:「労働時間の適正な把握」ガイドラインとは

まず、すべての企業に課せられた基本的な義務として、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を理解する必要があります。このガイドラインの要点は以下の通りです。

- 労働時間把握の責務

使用者(企業)には、従業員の労働時間を適正に把握する責務があります。 - 労働時間の定義

「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。これには、制服への着替えや業務後の清掃といった準備・後始末の時間、参加が義務付けられた研修の時間なども含まれます。 - 客観的な記録の原則

労働時間の確認・記録は、タイムカード、ICカード、PCの使用時間の記録など、客観的な方法を基礎とすることが原則です。従業員の自己申告に頼る方法は、あくまで例外的な措置であることを再認識する必要があります。

働き方改革関連法がもたらした勤怠管理の厳格化

2019年4月から順次施行された働き方改革関連法は、勤怠管理の実務に大きな影響を与えました。特に重要な変更点は以下の2つです。

年5日の年次有給休暇取得義務

年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、企業は年5日について時季を指定して取得させることが義務化されました。これを怠った場合、対象となる従業員1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。

この義務を果たすためには、従業員一人ひとりの有給休暇の付与日数と取得状況を正確に管理することが不可欠です。Excelでの手動管理では、管理漏れのリスクが非常に高くなります。

全ての労働者の「労働時間の客観的把握」義務化

従来、管理監督者(いわゆる管理職)は労働時間規制の適用が除外されていました。しかし、法改正により、管理監督者を含むほぼ全ての労働者について、健康確保の観点から労働時間を客観的な方法で把握することが法律(労働安全衛生法)で義務付けられました。

これは多くの企業が見落としがちな重大な変更点です。管理職だからといって勤怠管理が不要になったわけではなく、むしろ客観的な記録を取る義務が新たに発生したのです。

36協定と「特別条項」の罠:残業時間の上限規制と罰則

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に労働させるためには、労働基準法第36条に基づく労使協定、通称「36(サブロク)協定」の締結と労働基準監督署への届出が必須です。この36協定で定められる時間外労働には、罰則付きの厳格な上限が設けられました。

原則の上限は、時間外労働は月45時間・年360時間です。突発的なトラブル対応など、臨時的で特別な事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、この上限を超えることが認められます。しかし、これは「単に業務が繁忙である」といった恒常的な理由では認められず、あくまで例外的な措置です。

そして、この特別条項を適用した場合でも、決して青天井で残業が許されるわけではありません。絶対に超えることのできない「絶対的な上限」が定められています。

時間外労働は年720時間以内

時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月のいずれの期間で平均しても80時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで

これらの複雑に絡み合った上限規制を一つでも違反した場合、企業には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい罰則が科される可能性があります。これらの多層的な上限をExcelで正確にリアルタイムで監視し続けることは、もはや現実的ではありません。

勤怠管理の最適解:勤怠管理システムの導入メリット

Excel管理のリスクと法的な要件の厳格化を前に、多くの企業にとっての最適解は、専用の「勤怠管理システム」を導入することです。勤怠管理システムは、単なる業務効率化ツールではなく、企業を法的なリスクから守り、健全な経営を支えるための基盤となります。

メリット1: 確実なコンプライアンス強化

勤怠管理システムは、労働基準法や働き方改革関連法の要件に基づいて設計されています。36協定の上限規制や有給休暇の取得義務といった複雑なルールをシステムが自動で管理し、上限を超えそうになると管理者や従業員本人にアラートで通知します。これにより、意図しない法律違反を未然に防ぐことができます。また、ICカードや生体認証による打刻は、法律が求める「客観的な記録」の要件を完全に満たします。

メリット2: 劇的な業務効率の向上

これまで手作業で行っていた勤怠データの収集、集計、確認といった一連の作業がすべて自動化されます。従業員が打刻したデータは自動でシステムに集約され、労働時間や残業時間もリアルタイムで計算されます。これにより、人事・労務担当者は毎月の煩雑な作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。

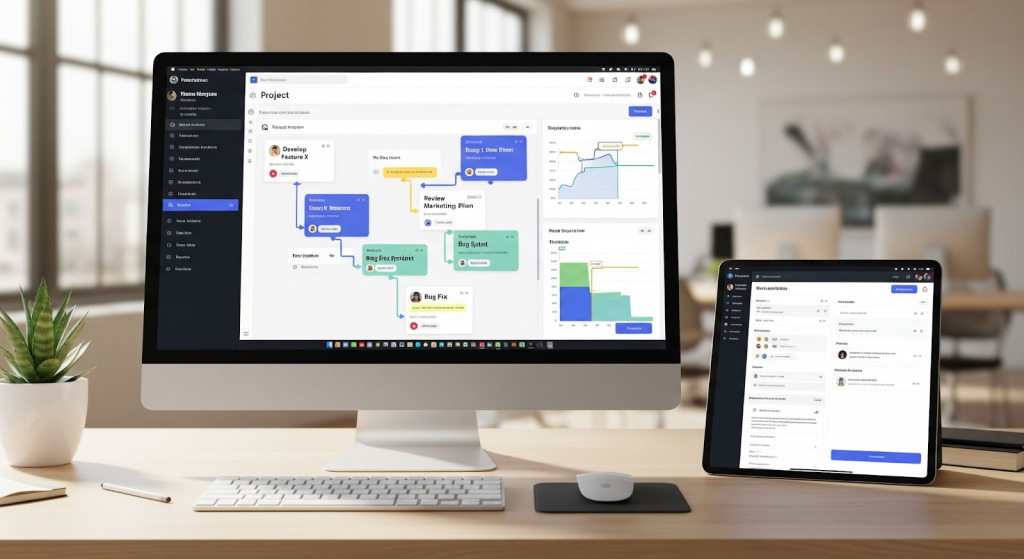

メリット3: リアルタイムな労働状況の把握

管理者は、ダッシュボードなどで全従業員の現在の勤務状況をいつでも確認できます。誰が時間外労働をしているか、誰が上限に近づいているか、有給休暇の取得状況はどうかといった情報が一目でわかります。これにより、長時間労働の是正や業務負荷の平準化など、迅速で的確な労務管理が可能になります。

メリット4: 正確性と公平性の担保

システムによる自動計算は、ヒューマンエラーを排除します。1分単位での正確な労働時間管理が実現し、それに基づいた公正な給与計算が保証されます。これは、未払い残業代などの労務トラブルを防止し、従業員との信頼関係を築く上で非常に重要です。

メリット5: 多様な働き方への柔軟な対応

テレワークやフレックスタイム制、シフト制など、現代の多様な働き方にExcelで対応するのは極めて困難です。勤怠管理システムは、こうした複雑な勤務形態にも標準で対応しており、どこにいても正確な打刻と労働時間の管理が可能です。

自社に最適な勤怠管理システムの選び方

勤怠管理システムの導入を決めたら、次は数ある製品の中から自社に最適なものを選ぶ必要があります。ここでは、選定時に比較検討すべき重要なポイントを解説します。

クラウド型かオンプレミス型か

システムの提供形態は、大きく2つに分けられます。

- クラウド型

インターネット経由でサービスを利用する形態です。自社でサーバーを持つ必要がなく、初期費用を抑えて短期間で導入できます。法改正への対応も、サービス提供事業者が自動でアップデートしてくれるため、常に最新の状態で利用できるのが最大のメリットです。中小企業の多くにとっては、クラウド型が現実的な選択肢となるでしょう。 - オンプレミス型

自社内にサーバーを設置してシステムを構築する形態です。独自の業務フローに合わせた高度なカスタマイズが可能ですが、導入費用や保守・運用コストが高額になる傾向があります。

打刻方法で比較する

従業員が毎日使う打刻方法は、利便性と正確性の両面から検討する必要があります。

- PC・スマートフォン・タブレット打刻

オフィスワーカーだけでなく、テレワークや外回りの営業担当者にも対応できます。 - ICカード打刻

Suicaなどの交通系ICカードや社員証をリーダーにかざすだけで打刻できるため、スピーディーで簡単です。 - 生体認証(指紋・顔認証など)

他人による代理打刻(なりすまし)を完全に防ぐことができるため、最も正確性が高い方法です。

必須機能のチェックポイント

導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、以下の機能が備わっているかを確認しましょう。

- 各種アラート機能

36協定の時間外労働の上限や、長時間労働の基準値に近づいた際に、管理者や従業員に警告を発する機能は必須です。 - 休暇管理機能

有給休暇の申請・承認ワークフローはもちろん、年5日の取得義務に対応するための取得状況の管理や、取得勧奨のアラート機能があると便利です。 - 多様な勤務形態への対応

フレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制など、自社で採用している、あるいは将来的に採用する可能性のある勤務形態に対応できるかを確認します。 - 給与計算ソフトとの連携

勤怠データをCSVなどで簡単に出力し、現在使用している給与計算ソフトにスムーズに取り込めるかどうかは、業務効率を左右する重要なポイントです。

コストに対する考え方を変える

勤怠管理システムの導入を検討する際、経営層から「コストをかけてまで導入する必要があるのか」という疑問が呈されることがあります。システムは直接的な利益を生むものではないため、費用対効果が見えにくいからです。

このとき、提案の視点を変えることが重要です。勤怠管理システムは単なる「効率化ツール」ではなく、「経営リスクを回避するための保険」であると捉えるのです。

例えば、従業員30人の企業が、1ユーザー月額300円のクラウド型システムを導入したとします。年間のコストは約108,000円です。一方で、時間外労働の上限規制に一度でも違反した場合の罰金は、最大で30万円です。もし未払い残業代で訴訟にでもなれば、その損害額は数百万円にのぼる可能性も十分にあります。

つまり、「年間約10万円の投資で、数十万、数百万円にもなりうる法的なリスクをほぼゼロにできる」のです。この視点に立てば、勤怠管理システムへの投資が、いかに合理的で必要不可欠な経営判断であるかが明確になります。

まとめ

本稿では、勤怠管理表をテーマに、無料テンプレートの活用法から、Excelによる自作方法、そこに潜む法的なリスク、そして最終的な解決策としての勤怠管理システム導入までを網羅的に解説してきました。最後に、重要なポイントを再確認します。

Excelは出発点だがゴールではない

無料テンプレートは、勤怠管理を始めるための優れた第一歩です。しかし、その手軽さの裏には、手作業による非効率、避けがたいヒューマンエラー、そして何よりも法改正に対応できないという重大なリスクが潜んでいます。

法律は待ってくれない

働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制、有給休暇の取得義務、労働時間の客観的把握は、罰則を伴う企業の「義務」となりました。Excelでの自己申告を中心とした管理体制は、もはや法的な要請に応えられない、極めて脆弱な状態にあると言わざるを得ません。

システム導入はリスク管理への投資

勤怠管理システムは、もはや一部の大企業のためのものではありません。コンプライアンスを確保し、管理業務を効率化し、企業を深刻な労務リスクから守るための、あらゆる企業にとっての戦略的な必需品です。その導入コストは、将来起こりうる罰金や訴訟のリスクと比較すれば、はるかに小さな「保険料」に他なりません。

今、あなたの会社がどのような方法で勤怠管理を行っているとしても、一度立ち止まり、本稿で示した法的な要件と照らし合わせてみてください。その見直しこそが、あなたの会社を不要なリスクから守り、従業員が安心して働ける環境を築き、より生産性の高い未来へと導くための、確かな一歩となるはずです。

閑散期とは?産業別の閑散期についても解説

資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…