様々な取引が発生するビジネスシーンでは、納品書を作成する機会が多々あります。しかし、正しい納品書の書き方について、よく 考えたことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では納品書の書き方や請求書との違い、注意事項などについてわかりやすく解説します。

目次

納品書とは?

納品書とは「商品・サービスの納品時に発行する書類」のことです。取引の受注側が作成し、納品とともに発注側に交付します。

納品書が使われる場面として、普段利用するネットショッピングで商品を購入した際に、段ボールの中に商品とともに入っていることがあります。また、メールでPDFなどの形式の納品書が送られてくることもあるでしょう。

納品書に法的な発行義務はありませんが、取引において発行されることが多い傾向にあります。

納品書の役割とは?

商品の確認を行う

納品書には商品の種類や数量が記載されています。商品が間違いなく納品されたか、受け取った先方が検査や確認をする際に用いられます。

商品の数量が多い場合や、口頭で注文を受けた場合などには、取引の内容がわかりにくくなってしまうこともあるでしょう。納品書を文書として残すことで、互いに内容を正しく把握できます。

信頼感を得る

納品書の発行は義務付けられていません。しかし、書類を適切に発行することで、事業者としての信頼感を得られることもあります。

合意した内容による取引だと証明する

事業者によっては、透明性やトラブル防止などの観点から、納品書の発行や保管がルールになっていることがあります。 納品書を残すことで「双方が合意した内容により取引をした」ということを明らかにできるためです。

請求書と納品書の違い

商品やサービスの納品にかかわる書類として、請求書もあります。請求書は、商品などを提供した後に、代金の入金をお願いするための書類です。

請求書と納品書の主な違いは、以下の通りです。

| 請求書 | 納品書 | |

| 目的 | 入金の依頼 | 納品する商品の確認 |

| 振込先の口座や振込期限 | 記入する | 不要 |

| タイミング | 納品と同時に発行 もしくは納品後に発行 | 納品と同時に発行 |

請求書は入金を依頼する役割があることから、振込先となる銀行口座の支店名や口座番号、振込期限を記載します。

また、請求書は納品と同時に都度発行するケースと、 一定期間で行った納品分をまとめて発行するケースがあります。後者のケースは、一定期間内に同じ取引先間での取引が複数ある場合などの処理です。

関連リンク:請求書の正しい書き方・作り方は?記載事項と注意点を解説!

見積書と納品書の違い

見積書とは、契約を締結する前に、受注側から発注側へと提出する書類です。対象となる商品やサービスが、どんな内容で、どのくらいの金額で提供できるか示します。見積書には、以下の項目について記載することが一般的です。

・見積書の宛先

・発行日

・商品やサービスの内容、数量、単価、合計金額

・納期

・見積書の有効期限

・作成者の会社名、担当者名、住所、電話番号など

発注側は見積書を見て、その内容で発注しても問題ないかという点についてチェックします。見積書を提出した段階では、発注することが決まったわけではないので、場合によっては、比較検討した結果、他社に発注するということもありえます。また、金額や納期など細かい条件を記載することで、その後のトラブルを防ぐ役割もあります。

納品書は商品やサービスを納品した時に作成するものですが、見積書は商品やサービスを提供する前、契約に至っていない段階で発行するものという違いがあります。

関連リンク:見積書の正しい書き方を解説!【見本付き】作成目的や注意点もご紹介

領収書と納品書の違い

領収書とは、金銭を受け取った側が、支払った側に対して発行する書類です。「記載された金額を確かに支払いました」という内容を証明できます。領収書には以下の項目を記載します。

- 領収書の宛名

- 発行日

- 受け取った金額

- 但し書き(品目の説明など)

- 作成者の会社名、担当者名、住所、電話番号など

領収書も納品書も、どちらも商品やサービスを提供した後に発行することが多い書類です。しかし、領収書は金銭の受け取りを、納品書は商品の納品を証明するものであるという違いがあります。

関連リンク:

領収証の正しい書き方を解説!【見本付き】注意点なども詳しく紹介

正しい領収書の宛名の書き方は?ポイントや『上様』の意味について解説

検収書と納品書の違い

検収書とは、商品やサービスを受け取った側が、注文や発注内容に合致していることを証明するために発行する書類になります。検収書を発行した後は、原則、返品やクレームなどは対応できないケースが多いため、必ず検品してから発行しましょう。検収書には以下の項目を記載します。

- 検収書の宛名

- 発行日

- 商品やサービスの提供内容

- 但し書き(品目の説明など)

- 作成者の会社名、担当者名、住所、電話番号など

検収書も納品書も、どちらも商品やサービスを提供した後に発行することが多い書類です。検収書は商品やサービスの受領に対して問題がなかったことを、納品書は商品の納品のみを証明するものであるという違いがあります。

納品書の発行タイミングは?

納品書を発行するタイミングは「商品やサービスを納品する時」です。 納品書は基本的に商品と同封したり、一緒に手渡したりするため、それに間に合うように作成します。

商品よりも早く納品書が到着した場合、商品が納品されていないにもかかわらず、納品書が相手の手元にある状態となってしまいます。

また、納品書よりも早く商品が到着した場合、商品の内容や数量があっているのかを先方が確認することができません。 しかし、何らかの事情で商品のほうが先に届くこともあるでしょう。その場合は、長くても一週間以内に納品書が相手の手元に届くように手配しましょう。

納品書の目的として、正しく商品が届けられたかの確認や、相手からの信頼を高めることなどが挙げられます。納品書を発行するタイミングによってはこれらの目的が達成できないことがあります。なるべく納品時にあわせて発行できるよう、余裕を持って準備しましょう。

納品書を書くときに必要なもの

納品書のテンプレート

納品書には決められた様式はありません。ネット上のテンプレートなど、好きなものを使うことが可能です。

もっとも、仕入税額控除に必要な一定の事項の証憑として納品書を用いることは可能であるため、その場合には後述の事項が記載されているテンプレートを用いる必要があります。

納品書のテンプレートはこちら▼

INVOY 納品書 無料テンプレート

封筒

納品書を郵送する場合は、封筒もあわせて準備します。一般的には、A4用紙に印刷した納品書を「長形3号」の封筒に入れて送ります。

スタンプ

封筒には、中に入っている書類がわかりやすいよう「納品書在中」などと手書きで明記します。納品書を定期的に送る機会があるのであれば、スタンプを用意して効率的に作業するといいでしょう。

納品書の必須記入項目

納品書はそもそも発行が義務付けられているわけではないため、書式や記載すべき内容については特別な決まりはありません。しかし、納品書に記載される内容は、見積書と同じ内容でなければ検査や確認が正しく行われないなどトラブルに発展する可能性があります。また、納品書と請求書を照らし合わせた際に、商品やサービスの内容・個数・金額などに相違があっては経理上の問題が発生するでしょう。

そのため、納品書は「商品やサービスが間違いなく納品された」ということを確認・証明するための重要な役割を担っていると言えます。そのため、仕入税額控除に必要な一定の事項の証憑として納品書を用いることが可能です。その場合には、以下の事項が記載されていることが必要とされています。

①書類作成者の氏名または名称

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した税込対価の額

⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

なお、納品書には税込価格を記載します。税率を区別する必要があるため、軽減税率の対象となる商品がある場合は注意しましょう。

これらの項目以外にも、書いておいた方がわかりやすいと思う項目があれば、適宜追記することが可能です。

納品書の必要項目については、国税庁のホームページも併せてご確認ください。(参照)国税庁 税について調べる

No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた

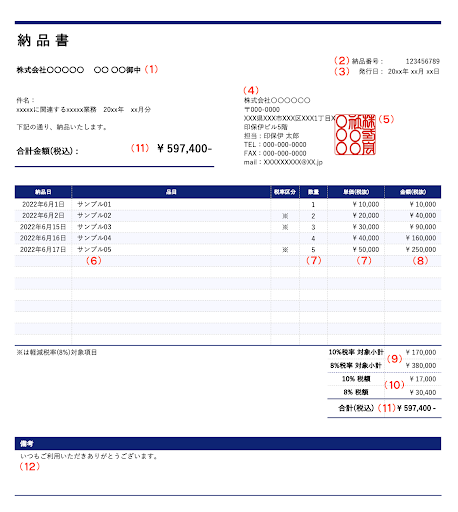

納品書に記載する各項目の説明

1.納品先の宛名

納品書の左上に、宛先となる取引先名や部署名、担当者名を入力します。最後が法人名・部署名の場合は「御中」、個人名の場合は「様」を付けます。

2.納品(納品書)番号

納品書を管理するための番号を記入します。必須ではありませんが、納品書を何通も発行する場合などは管理のために記入しておくと便利です。納品書について同僚や取引先とやりとりする時に「○○番の納品書についてですが」などと、特定しやすくなります。

3.発行日

発行日を記入します。一般には商品等を出荷した日が記載されるため、取引年月日と一致することも多いです。複数商品についてまとめて納品書を発行するような場合は、実務上、発行日を取引年月日として扱うことも多いです。

4.発行者の情報

納品書の発行者の情報として、以下の内容等を記載します。

・発行者の企業名、部署名、担当者名

・電話番号、FAX番号

・住所、郵便番号

5.発行者の印

発行者の情報の横か、もしくは少し重なるように自社の印を押します。実務上、大量に押印することが多く、その都度実印を用いていると管理が煩雑となるため、角印が用いられることが多いです。

6.商品名

納品する商品の名前を入力します。わかりやすいように、納品日、商品コード、品番などをあわせて記載する場合もあります。軽減税率の対象品目である場合は、その旨も記載します。

7.商品の数量・単価

商品の数量と、1つあたりの金額となる単価(税別)を入力します。単価を記載することが難しい商品・サービスの場合は、なくても構いません。

「個」「セット」など、数量の単位を入力するケースがありますが、こちらも必須ではありません。

8.商品ごとの金額

「数量×単価」で求めた金額を、商品ごとに入力します。

9.小計

すべての商品の税抜金額を合計し、小計を入力します。

10.消費税

計算した小計をもとに、消費税を入力します。軽減税率の対象となる商品がある場合は「消費税(8%)」などと明記しましょう。

異なる税率が混ざっている場合は、それぞれの税率ごとに2行にわけて区別します。また、通常の税率の場合でも「消費税(10%)」などと記載しておくと丁寧です。

11.合計金額

納品した商品の税込の合計金額を入力します。

12.備考欄

その他、伝えるべきことがあれば備考欄に入力します。書き方は自由ですが、よくある内容として「請求書は別途送付いたします」などがあります。納品書と請求書を兼ねている場合は、振込先や振込手数料の扱いについて記載することが一般的です。

また、特に伝えるべきことがなくとも「この度はお買い上げいただきありがとうございました」などと入力する事業者もいます。

納品書に誤りがあった場合の対処方法

納品していない商品やサービスに関する納品書を発行すると、取引先とトラブルになる可能性があるだけでなく、罪に問われるリスクもあります。納品書の誤りに気づいた時は早めに再発行を行い、取引先に送付しましょう。

何らかの理由で再発行できない場合には、誤って記載した部分を二重線で消して、訂正印を押した上で再送することもあります。はじめに送った請求書と納品番号を同じにするなどして、同じ納品に対する納品書であることがわかるように発行しましょう。

納品書兼請求書、納品書兼領収書とは?

各書類の意味や役割について紹介します。

納品書兼請求書

納品書と請求書には、商品やサービスを提供した際に発行する書類という共通点があります。2枚に分けて発行する必要がないケースも多いため「納品書兼請求書」として1枚にまとめることが可能です。

1枚にまとめると追って請求書を発行する必要がなく、効率化やコスト削減といった面からメリットがあります。

納品書兼請求書を発行可能なケース

納品書兼請求書は以下をはじめとする場面で発行することが一般的です。

- 単発の取引である

- 都度請求(納品のたびに支払いを行うこと)を採用している

- 納品と同時に請求することが合意できている

- デザイン制作など、物質的な納品を行わない

メリット

納品書兼請求書は、双方に以下のようなメリットがあります。

<受注側>

- 作成にかかる経費、手間を減らせる

- 発送にかかる経費、手間を減らせる

<発注側>

- 書類の枚数が減って保管しやすい

- 納品書と請求書をペアにするために探す必要がない

発行日と納品日

納品書兼請求書は、発行日と納品日の両方を記載します。納品日は商品を実際に納品する日を記載しますが、商品を宅配などで送る際は、出荷日や到着日を記載することもあります。

納品書兼領収書

領収書は、商品などの代金を正しく領収できたということを示すために発行する書類です。 納品のタイミングですでに入金の確認が終わっていれば「納品書兼領収書」として 書類を発行することができます。

例えば、ネットショップなどでの買い物の際、クレジットカード決済やオンライン決済により前もって代金を支払っているケースもあるでしょう。 宅急便などで商品が届く時には、 すでに納品も領収もできていることとなるため「納品書兼領収書」が送られてくることがあります。

納品書を作成するにあたって注意すべきこと

納品書の日付

納品書の取引年月日には、一般には商品を出荷した日付が記載されます。天候や道路の事情などにより、実際に納品される日に遅延が生じれば、 相手の手元に商品が届くのが遅れてしまうためです。出荷日を記載して納品書を発行すれば、万が一到着が遅くなっても、相手が商品を受け取った日付に書き換えるなどの必要がありません。

発行義務について

これまで解説してきた通り納品書には法的な発行義務がありません。納品書にかかる用紙代・郵送代などの削減や、 業務効率化のために、 納品書を発行しないという事業者もあります。

しかし、事業者や顧客によっては納品書を発行してほしいと考えるケースもあります。先方のルールや好みに合わせて、柔軟に対応するといいでしょう。

ミスがあった場合

納品書の発行で重大なミスがあれば、法的なペナルティが科される場合があります。

例えば、納品書に他の顧客の名前や電話番号、クレジットカードの番号といった個人情報を記載して、そのまま送付してしまうケースです。 これは個人情報の漏洩にあたります。 万が一、国から是正勧告を受け、 それに従わない場合は懲役や罰金が科されることがあります。

また、 記載ミスを知りつつ納品書を交付し、その納品書を信じた相手に対して実際とは異なる代金を請求したような場合、詐欺罪などに問われる可能性もあります。

ここまでの事態に発展することは稀ですが、納品書作成の業務に携わる際には、念のため覚えておくとよいでしょう。

印鑑の押印義務について

納品書に押印する必要はありません。印鑑があってもなくても、納品書としての効力があることに変わりはありません。しかし、会社のルールで押印することが義務付けられている場合には、ルールに従って押印しましょう。

納品書の保管期間

法人は、納品書などの書類をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなくてはいけないと定められています。なお、青色申告書を提出し、かつ欠損金額が生じた事業年度であるなどの条件に該当した場合は、10年間の保存が義務付けられます。

また、納品書などの書類をパソコンで作成・保管する場合には、電子帳簿保存法に基づいた対応が求められます。データとして受け取った納品書については、紙に印刷しての保管が認められていないので注意しましょう。

参照:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

まとめ

納品書は商品やサービスを納品する際に発行する重要な書類です。

納品書を適切に発行することで、商品の内容をわかりやすく管理できるだけでなく、先方に信頼感を与えられるなどのメリットがあります。

納品書の発行は義務ではありませんが、 送付が大幅に遅れたり、内容にミスがあったりすれば、 トラブルに発展することがあります。納品書の発行の際はミスがないように慎重に行いましょう。

また、状況に応じて請求書や領収書と兼用で発行し、業務の効率化を図ることもあります。 事業にあわせた納品書を発行することで、業務を円滑に進めましょう。

納品書発行から入出金管理までカンタンに行うならINVOY

納品書と同時に発行することが多い請求書ですが、請求書関連の業務を効率化させる

INVOYでは、請求書・納品書などの帳票を無料で発行できます。 代金が正しく振り込まれたかどうかを管理する機能も備えているため、請求関連の業務の効率化に役立ちます。

基本的なサービスは無料で利用可能です。この機会にINVOYの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

- 監修:丸本哲也

- OLTA株式会社 経理・財務企画室 室長

- ナイル株式会社のコーポレート本部にて、経理/財務/経営企画/営業管理等を中心に従事。単体決算、連結決算、各種開示資料や監査法人/証券会社対応など幅広く担当。2023年9月よりOLTAにジョイン。

ビジネス文書の日付表現で「日付をぼかす」は問題ないかについて…

ビジネスの世界では、正確性と透明性が何よりも重視されます。契約書や請求書に記される日付は、取引の根幹…