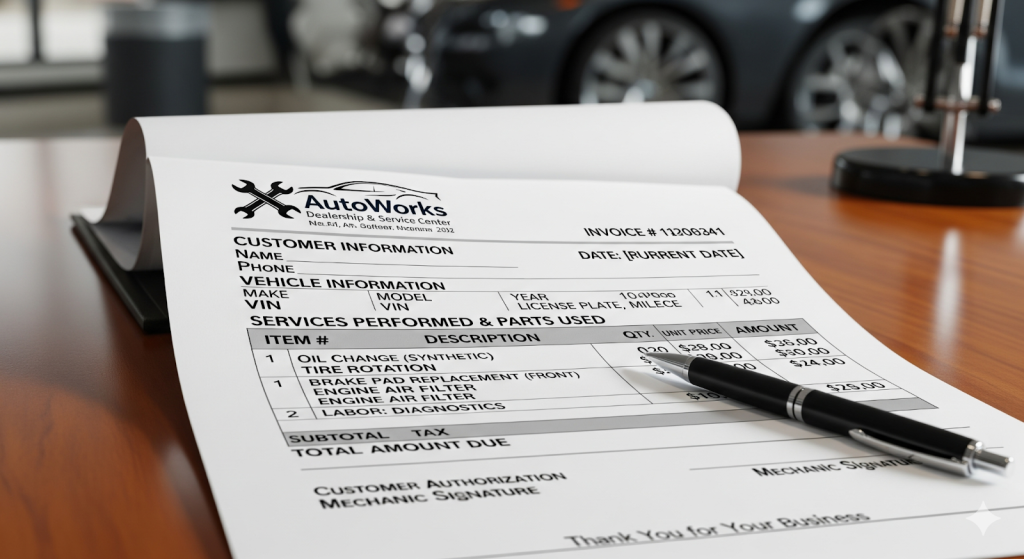

車の請求書を正しく理解することは、数十万円単位にもなり得る不要な出費を防ぎ、賢くカーライフを送るための重要なスキルです。

しかし、購入時に渡される分厚い書類や、修理・車検で提示される専門用語が並んだ見積書を前に、何が適正な費用なのか判断できず、不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、車の請求書の見方を項目別に徹底的に解説します。専門知識がない方でも、一つひとつの項目の意味を理解し、確認すべきポイントを押さえるだけで、誰でも自信を持って支払いに臨めるようになります。

購入から維持、そして万が一のトラブル対応まで、請求書にまつわる全ての知識を網羅し、あなたのカーライフをサポートします。

目次

新車・中古車購入時の請求書 その内訳を徹底解剖

自動車を購入する際に受け取る請求書は、カーライフにおける最も高額な支払いの一つです。しかし、その内訳は複雑であり、どこまでが必須の費用で、どこからが交渉の余地があるのかを見極めるのは容易ではありません。ここでは、請求書を構成する各項目を詳細に分解し、賢い消費者として判断するための知識を身につけていきましょう。

車両本体価格とオプション費用 価格の基本構成

請求書における最も基本的な項目は、車両本体価格とオプション費用です。車両本体価格とは、自動車そのものの値段を指します。中古車の場合は、ナビゲーションシステムやカスタムパーツなど、展示されている時点ですでに装着されている装備の価格も、この車両本体価格に含まれることが一般的です。

この価格が、後述する全ての費用を計算する上での土台となります。

一方でオプション費用は、購入者が自身の好みや必要性に応じて追加する装備にかかる費用を指します。具体的には、フロアマットやドライブレコーダー、最新の安全運転支援システムなどが該当します。これら車両本体価格とオプション費用の合計額に対して、消費税(2025年時点では10%)が課されることになります。

広告などで目にする価格は、多くの場合、車両本体価格のみを表示しています。そのため、最終的な支払総額は、追加するオプションや次に解説する諸費用によって大きく変動するという点を、常に念頭に置いておくことが重要です。

必ずかかる法定費用 税金と保険料の正しい知識

法定費用とは、その名の通り、法律によって支払いが義務付けられている費用の総称です。これらの費用は、どの販売店で購入したとしても金額が変わることはなく、したがって交渉の対象にはなりません。法定費用を正確に把握しておくことは、請求書全体の妥当性を判断する上での確かな基準となります。

主な法定費用としては、まず自動車重量税が挙げられます。これは車両の重量に応じて課される国税で、新車登録時には3年分をまとめて支払います。例えば、車両重量が1.5トンの自家用乗用車の場合、標準税額は36,900円です。

次に、自動車税環境性能割があります。これは自動車の取得時に、その環境性能に応じて課される地方税です。税率は燃費性能などに応じて0%(非課税)から3%の間で変動し、電気自動車(EV)などは非課税となる場合があります。

また、自動車税種別割は、毎年4月1日時点の所有者に課される税金です。年度の途中で車を購入した場合は、購入月の翌月から翌年3月までの分を月割りで支払うことになります。ただし、軽自動車税種別割には月割り制度は適用されません。

自賠責保険料も法定費用の一つです。これは、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険の保険料を指します。新車購入時には、最初の車検までの期間に合わせて36ヶ月または37ヶ月分を支払うのが一般的です。

最後に、自動車リサイクル料があります。これは、将来その車を廃車にする際のリサイクル費用を、購入時にあらかじめ預託する制度です。費用は車種によって異なりますが、6,000円から18,000円程度が一般的な目安となります。

これらの費用は法律で定められているため、請求書に記載された金額が正しいかどうか、公的な情報と照らし合わせて確認することが可能です。

販売店の代行費用・諸費用 本当に必要な費用か見極める

請求書の内容を精査する上で、最も注意を払うべき項目が、販売店が独自に設定する代行費用や諸費用です。これらは、購入者に代わって煩雑な各種手続きを行うためのサービス料ですが、中には内容が不透明な費用や、本来は車両本体価格に含まれるべき費用が別途計上されているケースが見受けられます。

請求書の諸費用は、大きく三つのカテゴリーに分類して考えると理解しやすくなります。第一に、前述した税金や自賠責保険料などの法律で定められた固定費用(法定費用)。第二に、検査登録や車庫証明の取得などを販売店に依頼するための正当な代行サービス費用。そして第三に、その内容が不明確な、注意が必要な曖昧な費用です。

特に注意すべきは、三番目の曖昧な費用です。「納車準備費用」や「納車点検費用」といった名目で計上されている費用がこれに該当します。これらの作業は、本来、販売する自動車を商品として完成させるために販売店が行うべきものであり、そのコストは車両本体価格に含まれているべきだと考えられています。

もし請求書にこのような項目があれば、具体的な作業内容について詳細な説明を求め、納得できなければ削除を交渉する価値は十分にあります。

一方で、正当な代行費用も存在します。例えば、運輸支局で行う車両登録手続きを代行してもらうための「検査・登録手続き代行費用」は、10,000円から30,000円程度が相場です。また、警察署での車庫証明の申請・取得を代行してもらう「車庫証明取得代行費用」も、同様に10,000円から30,000円程度が目安となります。

これらの代行手続きは、自分自身で行えば費用を節約できますが、平日に時間を確保する必要があるなど、手間と時間を要するため、販売店に依頼するのが一般的です。ただし、提示された金額が相場から大きく外れていないか、複数の販売店の見積もりを比較して確認することが、賢明な消費者としての判断と言えるでしょう。

見積書と請求書の比較 契約前に確認すべき重要ポイント

最終的な契約を結ぶ前の段階で、見積書と請求書(または注文書)の内容が完全に一致しているかを確認することは、極めて重要です。特に「支払総額」は、車両本体価格と全ての諸費用を含んだ、最終的に支払うべき金額を示すものですから、細心の注意を払う必要があります。

確認すべきポイントは、まず支払総額の内訳が明確であるかどうかです。全ての費用項目が詳細に記載されているかを確認し、「納車準備費用」や「販売手数料」といった曖昧な名目の費用が含まれていないかをチェックします。そして、事前に合意した見積もりの内容から、不当な追加費用が発生していないかを慎重に確認してください。

もし少しでも不明な点や納得できない項目が見つかった場合は、決してその場で署名・捺印をせず、担当者に納得のいく説明を求めましょう。請求書や注文書は法的な効力を持つ契約書です。一度サインをしてしまうと、後からその内容を覆すことは非常に困難になることを肝に銘じておくべきです。

維持費の要 修理と車検の請求書で損しないための見方

自動車を所有し続けるためには、定期的なメンテナンスや車検、そして突発的な故障への対応が不可欠です。これらの維持に関わる請求書も、購入時と同様にその内容を正しく理解することで、不要な出費を効果的に抑えることが可能になります。特に、依頼する業者によって費用が大きく異なる部分を見極めることが、節約を実現するための鍵となります。

修理費用の内訳 部品代と工賃の適正価格とは

自動車の修理にかかる費用は、主に「部品代」と「工賃」の二つの要素で構成されています。見積書や請求書を確認する際は、まずこれらの内訳が明確に記載されているかを確認することが第一歩です。

部品代は、修理や交換に必要となるパーツそのものの費用です。ここで重要なのは、使用される部品が「純正部品」なのか、それとも「社外品」なのかという点です。純正部品とは、自動車メーカーが自ら製造または認定した部品を指し、高い品質が保証されている一方で価格も高めに設定されています。

対して社外品は、純正品以外のメーカーが製造した互換部品であり、品質は様々ですが価格は比較的安価な傾向にあります。

どちらの部品を使用するかによって修理費用は大きく変動するため、見積もりの段階でどちらの部品が使われる予定なのか、また、より安価な社外品を選ぶ選択肢があるのかどうかを確認することが重要です。

工賃は、修理作業に対する技術料を意味します。この費用は、作業の難易度や所要時間によって変動します。一般的には「レバーレート」と呼ばれる1時間あたりの作業単価に、作業時間(工数)を掛けて算出されます。

例えば、エンジンの分解を伴うような複雑な修理は、多くの工数を要するため工賃も高額になります。もし見積書に「一式」としか記載されていない場合は、具体的な作業内容と、その作業に要する工数の内訳を尋ね、費用の根拠を明確にすることが不可欠です。

車検費用の内訳 法定費用と車検基本料の明確な違い

車検の請求書は、大きく分けて「法定費用」と「車検基本料(および整備費用)」の二つの部分から成り立っています。この構造を理解することが、車検費用を正しく評価するための基礎となります。

法定費用は、自動車の購入時と同様に法律で定められた費用であり、どの業者で車検を受けても金額は一律です。

車検における法定費用は、次の車検までの2年分を支払う「自動車重量税」、同じく次の車検までの24ヶ月または25ヶ月分を支払う「自賠責保険料」、そして車検の検査ラインを使用するための手数料である「検査手数料(印紙代)」の三つで構成されています。

これらの費用は節約することができないため、車検費用の総額を比較検討する際には、この法定費用を差し引いた金額で判断する必要があります。

一方で、車検基本料は、車検を代行する業者が独自に設定する料金です。この料金には、法律で定められた24ヶ月法定点検の費用や、検査場への車両の運搬、必要書類の作成といった手続きに関する手数料が含まれています。この車検基本料こそが、業者によって価格が大きく異なる部分であり、費用を抑えるための重要なポイントとなります。

さらに、法定点検の結果、交換が必要と判断された部品があれば、その部品代や交換工賃が追加の整備費用として発生します。この追加整備の内容も、業者によって判断基準が異なる場合があるため、注意が必要です。

賢い節約術 複数見積もりの取得と業者選びのコツ

修理や車検の費用を賢く抑えるための最も効果的な方法は、複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することです。ディーラー、地域の整備工場、ガソリンスタンドなど、業者にはそれぞれの特徴があり、料金体系やサービス内容も異なります。

見積もりを比較する際は、単に総額だけを見るのではなく、車検基本料や工賃、提案されている整備内容といった内訳を詳細に比較することが重要です。例えば、ある業者では予防的な観点から部品交換を推奨するかもしれませんが、別の業者ではまだ交換の必要はないと判断することもあります。

不要な整備を避けるためにも、なぜその作業が必要なのか、自分が納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。

業者選びにおいては、価格だけでなく、見積もりの透明性や担当者の対応も重要な判断基準となります。質問に対して丁寧に答えてくれるか、専門用語を多用せず分かりやすく説明してくれるかなど、信頼できる業者を見つけることが、結果的に安心して車を任せ、無駄な出費を防ぐことにつながります。

例えば、メーカーの専門知識があり安心感が高いディーラーは、純正部品を使用するため費用は全体的に高めになる傾向があります。地域の整備工場は、業者による技術力の差はあるものの、比較的安価で社外品の使用など柔軟な対応が期待できます。

ガソリンスタンドは手軽でスピーディーですが、対応できる整備範囲が限られる場合があるといった特徴があります。法定費用はどこで受けても同じであり、総額の違いは主に車検基本料と追加の整備費用によって生まれるという構造を理解することが、賢い業者選びの第一歩となるのです。

毎年必ず届く「自動車税納税通知書」のすべて

毎年春になると、自動車の所有者のもとへ「自動車税(種別割)納税通知書」が届きます。これは販売店や整備工場から発行される請求書とは異なり、都道府県(軽自動車の場合は市区町村)から送付される公的な納付書です。これには支払い義務があるだけでなく、その控えが重要な証明書としての役割も果たします。

支払い時期と方法 いつ、どこで、どう支払うのか

自動車税の納税通知書は、毎年4月1日時点の自動車の所有者(車検証に記載されている住所)宛に、5月上旬に発送されるのが一般的です。そして、納付期限はほとんどの自治体で5月31日と定められています(一部地域では6月末の場合もあります)。

支払い方法は近年多様化しており、自身の利便性に応じて選択することが可能です。従来からの金融機関、郵便局、都道府県税事務所、コンビニエンスストアといった窓口での現金払いに加え、事前に手続きをすれば納付期限日に自動で引き落とされる口座振替も利用できます。

さらに、自治体のウェブサイトなどを通じて支払いが可能なクレジットカード払いや、納付書のバーコードをスマートフォンのアプリで読み取って支払うスマートフォン決済アプリも普及しています。

その他、ATMやインターネットバンキングを利用するPay-easy(ペイジー)という方法もあります。ただし、クレジットカード払いの場合は決済手数料がかかる場合があるため、事前に確認が必要です。

期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するだけでなく、コンビニエンスストアでの支払いができなくなるなどの制約も生じます。余計な手間や出費を避けるためにも、必ず期限内に納付するようにしましょう。

納税証明書の重要性 車検や売却で必要になる場面

納税通知書を使って税金を支払うと、その控え部分に領収印が押されます。この「納税証明書」は、自動車税をきちんと納付したことを証明する、非常に重要な書類です。

この証明書が特に必要となるのは、車検を受ける時です。自動車税を滞納している状態では、車検を受けることはできません。近年、運輸支局と都道府県のシステムがオンラインで連携され、納税確認が電子的に行えるようになったため、一定の条件を満たせば、車検時に紙の納税証明書を提示する必要はなくなりました。

しかし、この電子確認システムには注意すべき点があります。クレジットカードやスマートフォンアプリなどでキャッシュレス決済を利用した場合、納税情報がシステムに反映されるまでには、1週間から2週間程度の時間がかかることがあります。

もし、納税後すぐに車検を受ける予定がある場合、このタイムラグによってシステム上で納税が確認できず、車検を受けられないという事態が発生する可能性があります。

このような状況を避けるためには、車検の時期が間近に迫っている場合は、コンビニエンスストアや金融機関の窓口で現金納付し、その場で領収印が押された物理的な納税証明書を確実に受け取っておくのが最も安全な方法と言えます。

利便性の高いデジタル決済と、確実性の高いアナログ決済、それぞれの特性を理解し、自身の状況に合わせて支払い方法を選択することが求められます。

【法人・個人事業主向け】業務利用とインボイス制度

法人や個人事業主が自動車を事業で使用する場合、その請求書の扱いは個人の場合とは大きく異なります。経費計上や消費税の仕入税額控除など、税務上の手続きと密接に関わるため、正しい知識を持つことが節税に直結します。

社用車の経費精算における請求書の扱い

事業で自動車を使用する場合、車両の購入費用をはじめ、修理代、車検費用、ガソリン代、自動車税など、関連する多くの支出を経費として計上することができます。経費として税務上認められるためには、その支払いを証明する請求書や領収書といった証憑書類を、法律で定められた期間、適切に保管しておくことが義務付けられています。

特に車検費用の経理処理においては注意が必要です。請求書の内訳には、消費税が課税される「車検基本料」や「整備費用」と、消費税が課税されない(不課税または非課税)「自動車重量税」や「自賠責保険料」といった法定費用が混在しています。これらを会計上で正しく区分して処理するためには、詳細な内訳が記載された請求書が不可欠となります。

インボイス制度対応のポイントと注意点

2023年10月1日に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、事業者の経理実務に大きな影響を与えました。この制度の下では、消費税の仕入税額控除(支払った消費税を、受け取った消費税から差し引くこと)の適用を受けるために、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

このルールは、自動車関連の費用においても同様に適用されます。ディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなどから、適格請求書の要件を満たした請求書を発行してもらう必要があります。

適格請求書には、通常の請求書の内容に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、そして税率ごとに区分した消費税額等が記載されていなければなりません。

これまで一般的であったレシートや、クレジットカードの利用明細書だけでは、原則として仕入税額控除の要件を満たさなくなりました。したがって、法人や個人事業主は、自動車関連の支払いを行う際には、取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認し、必ず適格請求書を発行してもらうよう依頼することが極めて重要です。

「この請求、おかしいかも?」請求書トラブルの相談窓口

どんなに注意深く請求書を確認していても、内容に疑問が生じたり、業者との間でトラブルが発生してしまったりすることがあります。そのような場合に一人で抱え込まず、適切な相談窓口の存在を知っておくことが、問題解決への近道となります。

まずは販売店・整備工場へ 冷静な対話の進め方

請求書に不明な点や納得できない項目を見つけた場合、最初のステップとして、その請求書を発行した業者に直接問い合わせることが基本です。その際、感情的になるのではなく、冷静に、どの項目について疑問を感じているのかを具体的に伝え、丁寧な説明を求めましょう。

話し合いに臨む際には、事前に交わした見積書や契約書を手元に準備し、それらの書類と請求書の内容を照らし合わせながら話を進めると、論点が明確になり、スムーズな対話が期待できます。多くの場合、問題の原因は単なる記載ミスや双方の認識の違いであり、誠実なコミュニケーションによって解決することが可能です。

解決しない場合の専門機関 消費者センターと業界団体の活用法

当事者間での話し合いによって問題が解決しない場合は、第三者の専門機関に相談することを検討しましょう。これらの機関は、中立的な立場から専門的なアドバイスを提供したり、問題解決に向けた具体的な手助けをしてくれたりします。

代表的な相談窓口として、まず「消費者ホットライン(局番なしの188)」があります。こちらに電話をすると、購入、修理、売却など、自動車に関する全般的なトラブルについて相談でき、最寄りの消費生活センターを案内してくれます。

中古車の契約や広告表示、不当な請求など、会員販売店とのトラブルに関しては「一般社団法人 自動車公正取引協議会」が相談に応じています。また、自動車の売却や買取に関する専門的な相談、例えば強引な勧誘やキャンセル料のトラブルなどは「JPUC車売却消費者相談室」が対応しています。

さらに、自動車の品質や不具合、部品の欠陥に関する紛争については「自動車製造物責任相談センター」が解決の斡旋を行っています。

これらの相談窓口はそれぞれ専門分野が異なりますので、自身の抱えている問題の内容に最も適した窓口を選ぶことで、より的確なアドバイスを得ることができます。トラブルに直面した際は、諦めずにこれらの機関を活用し、専門家の知見を借りることが重要です。

結論

自動車の請求書は、単なる支払いを求める一枚の紙ではありません。それは、行われた取引の内容を詳細に記録した、自身の権利と財産を守るための極めて重要な文書です。

購入時の請求書においては、法律で定められた「法定費用」と、販売店が独自に設定する「諸費用」を明確に区別し、特に「納車準備費用」のような不透明な項目には注意深く目を光らせる必要があります。

修理・車検の請求書では、「法定費用」はどの業者に依頼しても同額であり、価格差は「車検基本料」や「整備費用」によって生まれるという構造を理解することが不可欠です。複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することが賢い節約術の基本です。

そして、毎年送られてくる自動車税納税通知書は、期限内に納付することはもちろん、その控えである「納税証明書」が車検時に重要な役割を果たすこと、特にキャッシュレス決済を利用した際のタイムラグを意識することが肝心です。

本記事で解説したこれらの知識を身につけ、請求書の各項目を正しく読み解くことで、これまで抱いていた不安や疑問は、自信へと変わるはずです。請求書を、不安の種から、自身のカーライフを賢くコントロールするための強力なツールへと変え、公正で透明性の高い取引を実現させましょう。

予想EPSで株価の未来を読み解き、投資の勝率を上げるための必…

株式投資で大きな富を築きたいと願うのは、誰にとっても自然な欲求です。もし、目の前の銘柄が1年後にいく…