経費の仕訳で「この費用はどの勘定科目にすればいいのだろう?」と迷った経験はありませんか。特に「通信運搬費」に関連する費用は、判断に悩むことが多い項目のひとつです。

もし、あなたが勘定科目の分類に自信が持てず、毎月の経理処理に時間と不安を感じているなら、この記事はあなたのためのものです。

経費を迷わず正確に分類し、自信を持って確定申告を終え、さらには事業のコスト削減にまでつなげる未来を想像してみてください。通信運搬費を正しくマスターすることは、その未来を実現するための第一歩です。

この記事では、経理の専門家が使う判断基準や具体的な仕訳例を、誰にでもわかるように解説します。

郵便料金、宅配便の送料、インターネット料金など、日常的に発生する費用をどの勘定科目に振り分けるべきか、もう迷うことはありません。この記事を読み終える頃には、あなたは経理処理の悩みから解放されているでしょう。

会計の知識がなくても問題ありません。この記事で紹介するシンプルなルールとケーススタディをあなたのビジネスに当てはめるだけで、今日からすぐに正確な経理処理を実践できます。さあ、経費管理の専門知識を身につけて、より強く、より効率的な事業運営を目指しましょう。

目次

そもそも通信運搬費とは?基本をわかりやすく解説

「通信運搬費」とは、その名の通り「通信費」と「運搬費」をまとめた勘定科目です。社会福祉法人の会計基準などで見られる科目ですが、一般的な中小企業や個人事業主の会計では、この「通信運搬費」という科目をそのまま使うことはあまりありません。

では、なぜこの言葉が重要なのでしょうか。それは、この言葉が指し示す「通信」と「運搬」に関わる費用を、いかに正しく分類し、仕訳するかが経理の正確性を左右するからです。

現代のビジネスにおいて重要なのは、「通信運搬費」という言葉を覚えることではありません。むしろ、その中身である「通信費」と、運搬に関わる費用である「荷造運賃」などを、それぞれの性質に応じて適切に使い分けるスキルです。この使い分けを理解することで、会社の経費構造が明確になり、より的確な経営判断につながります。

この記事では、実務で最も重要となる「通信費」とは何か、そしてそれと混同しやすい他の勘定科目との違いは何か、という点に焦点を当てて、詳しく解説していきます。

「通信費」に含まれる具体的な費用一覧

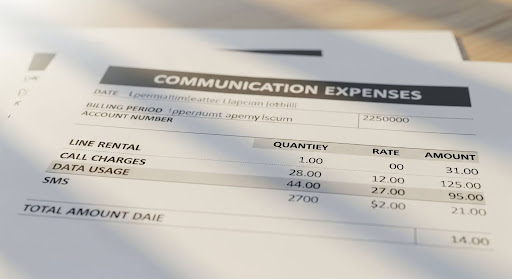

「通信費」は、事業を行う上で発生する情報伝達や連絡、小規模な物品の送付にかかる費用を処理するための勘定科目です。その範囲は、従来の電話や郵便だけでなく、現代のビジネスに不可欠なデジタル関連の費用まで幅広く含みます。正しく理解するために、具体的な費用をカテゴリー別に見ていきましょう。

電話・インターネット関連の費用

現代のビジネス運営に欠かせない、デジタルコミュニケーションの基盤となる費用です。これらを正しく通信費として計上することで、企業のIT・通信インフラにかかるコストを正確に把握できます。

- 固定電話や携帯電話の基本料金・通話料

- インターネットのプロバイダ料金や回線使用料

- レンタルサーバー代やドメイン維持費用

- 会計ソフトや顧客管理システムなどのクラウドサービス利用料

- インターネット回線の開設工事費や初期設定費用

- FAXの送信費用

郵便・配送関連の費用

書類や軽い荷物を送る際の費用も、通信費に含まれます。ただし、何を送るかによって勘定科目が変わる場合があるため注意が必要です。ここでは、通信費として処理される一般的なケースを紹介します。

- 切手代、はがき代

- 請求書や契約書などの書類を送る際の郵便料金

- レターパックやスマートレターの料金

- 書類の送付で利用した宅配便やバイク便の料金

その他(テレビ受信料など)

オフィスや店舗で発生する、情報受信に関連する費用も通信費として計上できます。

- 事業所で設置しているテレビのNHK受信料

- ケーブルテレビの利用料

- 有線放送の受信料

これらの費用を「雑費」や「支払手数料」などではなく、一貫して「通信費」として処理することで、企業の通信関連コストを正確に把握し、予算管理やコスト削減の検討に役立てることができます。

最も混同しやすい「荷造運賃」との決定的な違い

経理担当者や事業主が最も頭を悩ませるのが、「通信費」と「荷造運賃」の使い分けです。同じ宅配便を使っても、ある場合は通信費になり、またある場合は荷造運賃になります。この違いを明確に理解することが、正確な経理処理の鍵となります。

判断基準は売上に関わる商品の発送か

この2つの勘定科目を分ける判断基準は、驚くほどシンプルです。それは、「その発送が、販売した商品や製品を顧客に届けるためのものか」という一点に尽きます。

荷造運賃として処理されるのは、販売した商品を顧客に発送するための宅配便代や送料、商品を梱包するための段ボール、緩衝材、ガムテープなどの梱包資材費です。

一方で通信費になるのは、請求書、納品書、契約書といった書類を取引先に送るための郵送費や宅配便代、商品カタログやパンフレットを送る際の送料、本社と支店間で備品や書類をやり取りする際の送料などです。

つまり、「売上(商品)に直接関連する発送コスト」が荷造運賃、「それ以外の事務的な連絡や物品の送付コスト」が通信費と覚えるのが最も確実です。この区別は、単に会計ルールを守るためだけのものではありません。

荷造運賃は売上に応じて変動する「変動費」であるのに対し、通信費は売上に関わらず発生しやすい「固定費」の性質を持ちます。これらを正しく分けることで、売上1件あたりの利益構造(限界利益)を正確に分析でき、価格設定や販売戦略といった、より高度な経営判断に役立てることができるのです。

具体例で学ぶ!通信費と荷造運賃の仕訳ケーススタディ

具体的な取引を例に、仕訳の違いを見てみましょう。

ケース1:請求書の郵送

取引先に請求書を520円のレターパックで郵送し、現金で支払った場合です。この場合、送るものは「書類」であり、商品の発送ではありません。したがって「通信費」で処理します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 520円 | 現金 | 520円 |

ケース2:販売した商品の発送

販売した商品を顧客に発送するため、宅配便を利用し、送料1,000円を現金で支払った場合です。これは「販売した商品」の発送なので、「荷造運賃」で処理します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |

会社ごとのルール作りと継続性の原則の重要性

税法上、通信費と荷造運賃はどちらも販売費及び一般管理費に分類される経費(損金)であるため、どちらで処理しても最終的な納税額に影響はありません。そのため、実務上は企業ごとに「郵便で送るものは通信費、宅配便は荷造運賃」といった独自のルールを設けている場合もあります。

しかし、会計で最も重要な原則の一つが「継続性の原則」です。これは、一度採用した会計処理の方法は、正当な理由がない限り毎期継続して適用しなければならないというルールです。

したがって、大切なのは自社内で明確なルールを定め、それに従って一貫した処理を続けることです。ある時は通信費、またある時は荷造運賃というように処理がぶれてしまうと、期間ごとの費用比較ができなくなり、経営分析の精度を損なう原因となります。

まずは「売上に関わる商品の発送か」を基本原則とし、自社の状況に合わせてルールを明確化し、それを守り続けることが重要です。

送料は状況で変わる!勘定科目の使い分け

送料の仕訳は、「通信費」か「荷造運賃」かの二択だけではありません。「何のために、何を動かしたか」という目的によって、使うべき勘定科目は様々に変化します。この原則を理解すれば、あらゆる送料の仕訳に迷わなくなります。送料は、それを発生させた主役の費用に付随すると考えましょう。

商品を仕入れた場合は「仕入高」に含める

販売するための商品を仕入れる際にかかった送料(仕入運賃)は、独立した費用として計上しません。その送料は、商品を仕入れて事業の用に供するためにかかった付随費用と考えられるため、商品の取得原価に含めて「仕入高」として処理します。

例えば、50,000円の商品を仕入れ、送料1,000円を着払いで支払った場合、仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 仕入高 | 51,000円 | 現金 | 51,000円 |

備品や固定資産を購入した場合は取得原価に含める

10万円以上のパソコンや機械など、固定資産を購入した際にかかった送料も、仕入と同様の考え方をします。その資産が使用可能になるまでにかかった費用として、送料も固定資産の取得原価に含めて計上します。

例えば、150,000円のパソコンを購入し、送料1,500円を支払った場合、パソコンの取得価額は151,500円となり、この金額を減価償却の基礎とします。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 器具備品 | 151,500円 | 現金 | 151,500円 |

贈答品を送る場合は「交際費」として処理

取引先へのお中元やお歳暮といった贈答品を送る際の送料は、その贈答行為の一部です。したがって、品物の代金と送料を合算して「交際費」として処理するのが一般的です。

その他のケース

送料の分類は、これだけではありません。例えば、不特定多数の顧客候補にダイレクトメールやキャンペーンの案内を送る際の送料は、販売促進活動の一環として「広告宣伝費」に計上します。

また、従業員の結婚祝いに祝電を送ったり、お悔やみの電報を送ったりする費用は、従業員のための支出として「福利厚生費」となります。インターネット通販で事務用品などを購入した際の送料は、その消耗品を取得するための費用として、本体価格と合わせて「消耗品費」に含めて処理します。

一目でわかる!送料の目的別・勘定科目早見表

送料の勘定科目はその目的によって決まります。以下の早見表を参考に、日々の業務にお役立てください。

| 目的 | 勘定科目 | 具体例 |

| 販売した商品の発送 | 荷造運賃 | 顧客に商品を宅配便で送った |

| 請求書・契約書の発送 | 通信費 | 取引先に請求書を郵送した |

| 販売商品の仕入 | 仕入高 | 仕入先からの商品の送料を負担した |

| 10万円以上の備品の購入 | 固定資産 (器具備品など) | 事務所用のPC(15万円)の送料 |

| 事務用品の購入 | 消耗品費 | ネット通販で文房具を購入した際の送料 |

| 取引先への贈答品の発送 | 交際費 | お中元を取引先に送った際の送料 |

| 従業員へのお祝い・お悔やみ | 福利厚生費 | 従業員の結婚祝いの祝電代 |

| ダイレクトメールの発送 | 広告宣伝費 | 見込み客にキャンペーンDMを送った |

切手の経費処理と消費税の取り扱いに関する注意点

日常的に使用する切手ですが、その会計処理と消費税の扱いは意外と複雑で、注意が必要です。原則的な方法と、実務で広く採用されている簡便的な方法があります。

原則と特例

原則的な処理では、切手は購入した時点では金銭と同様の価値を持つ「資産」と考えられます。そのため、購入時には「貯蔵品」という資産科目で計上し、実際に郵便物を発送するために使用した時点で「通信費」という費用に振り替えるのが基本です。

しかし、使用するたびに仕訳を行うのは非常に手間がかかります。そこで、特例として、継続して購入し、事業のために使用することが明らかな場合には、購入時に全額を「通信費」として費用計上することが認められています。実務上は、こちらの簡便的な方法を採用している企業がほとんどです。

切手購入時の消費税の考え方

郵便局やコンビニエンスストアなどで切手を購入した際のレシートを見ると、消費税は「非課税」と記載されています。これは、切手の購入が商品券などと同じ「物品切手等」の譲渡にあたり、この時点ではまだ郵便というサービスの提供を受けていないためです。

もし購入時に課税してしまうと、消費税が含まれている郵便料金を支払う際に二重で課税されてしまうことになります。

消費税が課税されるタイミングは、切手を使って郵便サービスを利用した(消費した)時です。ただし、前述の簡便的な処理(購入時に費用計上)を採用している場合は、処理の簡素化のため、購入時に課税仕入れとして処理することが認められています。この場合、仕訳の際には消費税を区分して計上します。

決算時に未使用の切手がある場合の処理

簡便法を採用して購入時に通信費として処理している場合でも、注意すべき点があります。それは、期末(決算日)に大量の未使用切手が残っている場合です。

決算においては、その期に発生した費用と収益を対応させる必要があります。期末に未使用の切手は、まだ費用として消費されていない「資産」です。そのため、原則として、未使用分を「貯蔵品」勘定に振り替え、資産として計上する必要があります。

この処理を怠ると、費用が過大に計上され、利益を不当に圧縮したと見なされる可能性があります。特に、決算間際に節税目的で大量の切手を購入する行為は、税務調査で厳しく指摘される可能性のある項目なので、適正な処理を心がけましょう。

個人事業主・フリーランスのための通信費

個人事業主やフリーランスの場合、自宅を事務所としていたり、プライベート兼用のスマートフォンを仕事で使ったりすることがよくあります。このような場合、事業で使った分だけを経費として計上するために「家事按分」という考え方が重要になります。

家事按分の基本的な考え方と計算方法

家事按分とは、一つの支出の中に事業用と私用の両方が含まれている場合に、事業で使用した割合を合理的に計算し、その部分だけを経費として計上する手続きのことです。計算方法は、費用の性質に応じて客観的で合理的な基準を設定します。

例えば、月々の携帯電話料金が10,000円で、通話履歴やデータ使用量から判断して、事業での使用割合が60%、プライベートでの使用が40%だとします。この場合、経費として計上できる通信費は、10,000円の60%である6,000円です。

プライベート分の4,000円は「事業主貸」という勘定科目で処理します。仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 6,000円 | 普通預金 | 10,000円 |

| 事業主貸 | 4,000円 |

按分できる費用の具体例

家事按分ができる費用の代表例は、自宅兼事務所のインターネット回線料や、プライベート兼用の携帯電話・スマートフォンの通信料などです。

重要なのは、なぜその按分比率にしたのかを明確に説明できる根拠を持つことです。例えば、「平日の業務時間(8時間)を週5日、月の稼働日数を20日として、1ヶ月の総時間に対する割合で計算した」といった具体的な基準をメモとして残しておくと、税務調査の際にもスムーズに説明できます。客観的な根拠に基づいた、実態に即した按分を心がけましょう。

通信運搬費を削減する具体的アクションプラン

通信運搬費を正しく仕訳できるようになったら、次のステップとしてその費用自体の削減を検討してみましょう。通信費は固定費として毎月発生することが多いため、一度見直すだけで継続的なコスト削減効果が期待できます。

契約プランの見直し

通信サービスの契約内容は、定期的に見直すことが重要です。新しいプランや競合他社のサービスが登場し、知らず知らずのうちに割高な料金を支払っている可能性があります。

携帯電話は、大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月額料金を大幅に削減できる場合があります。インターネット回線は、携帯電話と事業者を統一することで、セット割引が適用されることがあります。固定電話は、自社の利用状況に最適な料金プランを選択することがコスト削減につながります。

ペーパーレス化の推進

もし、まだFAX機と専用の電話回線を利用しているなら、「インターネットFAX」への切り替えが大きなコスト削減につながります。インターネットFAXは、FAXの送受信をパソコンやスマートフォン上で、PDFなどのデジタルデータとして行えるサービスです。

これにより、FAX専用の電話回線の基本料金が不要になるほか、紙やトナーといった消耗品費も削減できます。受信したFAXをデータで管理できるため、ペーパーレス化が促進され、業務効率の向上にも貢献します。

テレワーク環境の最適化

複数の拠点を持つ企業や、テレワークを推進している企業におすすめなのが「クラウドPBX」の導入です。PBX(構内交換機)をクラウド化することで、物理的な機器の購入や設置工事が不要になり、初期費用を大幅に削減できます。

クラウドPBXを活用すれば、社員のスマートフォンを内線電話として利用できるため、拠点間や外出先の社員への通話が無料になります。これにより、転送電話にかかる費用も削減でき、柔軟な働き方をサポートしながら通信コストを最適化することが可能です。

これらの施策は、単なる経費削減にとどまらず、業務のデジタル化を推進し、企業の競争力を高める戦略的な投資と捉えることができます。

まとめ

この記事では、「通信運搬費」という勘定科目を切り口に、日々の経理業務で頻繁に発生する通信費や送料の正しい仕訳方法について、網羅的に解説しました。最後に、経費管理を最適化するために、特に重要なポイントを再確認しましょう。

送料の判断基準は目的で決まります。最も重要な原則は、「売上に関わる商品の発送費用は『荷造運賃』、請求書などの書類の発送費用は『通信費』」という区別です。送料は、それを発生させた主役の取引に付随する費用として、適切な勘定科目で処理します。

会計処理において最も大切なのは「継続性の原則」です。一度決めた仕訳ルールは、毎期継続して適用することが求められます。自社内で明確なルールを定め、誰が処理しても同じ結果になる体制を整えましょう。

切手の会計処理や個人事業主の家事按分など、特殊なケースも基本を押さえることが重要です。切手は期末の未使用分を資産計上すること、家事按分は客観的な根拠に基づいて行うことを忘れないようにしましょう。

通信運搬費に関連する費用を正しく理解し、仕訳することは、正確な月次決算や確定申告の基礎となります。さらに、費用の中身を可視化することで、無駄を発見し、具体的なコスト削減アクションへとつなげることができます。本記事で得た知識が、あなたの経理業務の効率化と、より健全な事業運営の一助となれば幸いです。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…