制度の基本から節税戦略、実務対応まで。あなたのビジネスを守り、成長させるための知識がここに。

インボイスシステムへの対応は、単なる経理作業の変更ではありません。これは、あなたの事業の将来を左右する重要な経営判断です。

この新しい制度を正しく理解し、賢く活用することで、無用な税負担や取引先とのトラブルを避け、むしろビジネスを強化するチャンスに変えることができます。

この記事を読めば、インボイスシステムに関する漠然とした不安が、具体的な行動計画へと変わります。制度の基本から、あなたの状況に合わせた最適な選択肢、そして実務で失敗しないための具体的な手順まで、すべてを網羅的に解説します。

「取引先を失うかもしれない」「税金や事務作業の負担が重すぎる」といった心配はもう不要です。この記事が示すロードマップに沿って進めば、あなたも自信を持ってインボイスシステムに対応し、事業を安定させることができるようになります。

目次

そもそもインボイス制度とは?3つの要点で理解する新制度の核心

インボイス制度、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。言葉は難しく聞こえますが、その核心はシンプルです。ここでは、制度の本質を3つのポイントに絞って、わかりやすく解説します。

なぜ今、インボイス制度が必要なのか?

インボイス制度が2023年10月1日に導入された最大の理由は、消費税の計算を正確にするためです。現在、日本の消費税には標準税率10%と軽減税率8%の2種類が存在します。この複数税率の環境で、どの取引にどの税率が適用され、消費税額がいくらなのかを、売り手と買い手の双方で正確に把握する必要が出てきました。

この制度は、取引の透明性を高め、消費税の計算ミスや不正を防ぐ目的があります。つまり、事業者間の取引における消費税の流れを明確にするための、新しいルールなのです。

これは単なる手続きの変更ではなく、日本の税務行政がより正確でデジタル化された管理体制へ移行していく大きな流れの一部と捉えることができます。

「適格請求書(インボイス)」と今までの請求書との違い

インボイス制度で最も重要なのが、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる新しい形式の請求書です。これは、従来の請求書や領収書に、新たにいくつかの情報を追加したものです。

従来の請求書(区分記載請求書)からの主な追加項目は、「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点です。

第一に、最も重要な追加項目が「適格請求書発行事業者の登録番号」です。これは税務署に登録した事業者のみに与えられる「T」から始まる13桁の番号です。この登録番号があることで、その請求書が税務署に認められた事業者から発行された正式なものであると証明されます。

第二に、「適用税率」を明記する必要があります。その取引が標準税率10%の対象なのか、軽減税率8%の対象なのかを明確に記載します。

第三に、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が求められます。10%対象の合計金額と消費税額、8%対象の合計金額と消費税額を、それぞれ分けて記載しなくてはなりません。

請求書や領収書、納品書など、書類の名称にかかわらず、これらの要件を満たしていればインボイスとして扱われます。なお、小売業や飲食店、タクシー業など不特定多数の顧客を相手にする事業では、一部の記載を省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。

制度の心臓部「仕入税額控除」の仕組み

インボイス制度を理解する上で欠かせないのが、「仕入税額控除」という仕組みです。これは、事業者が納める消費税額を計算する際のルールです。

具体的には、事業者は「売上で顧客から預かった消費税額」から、「仕入れや経費で支払った消費税額」を差し引いた差額を国に納税します。この差し引く行為が「仕入税額控除」です。

インボイス制度の最大の変更点は、この仕入税額控除を受けるために、原則として取引先から発行された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になったことです。もし、あなたの仕入先がインボイスを発行できない事業者(未登録の免税事業者など)であった場合、あなたは支払った消費税額を控除できず、その分、納税負担が増えてしまうのです。

この仕組みこそが、多くの事業者がインボイスへの登録を検討する根本的な理由です。国が直接的に登録を強制するのではなく、取引相手(買い手)が税負担を避けるためにインボイスを求めるという、市場の力学を利用した巧妙な制度設計になっています。

そのため、インボイスへの対応は単なる税務上の問題ではなく、取引先との関係を維持するための重要な経営戦略となるのです。

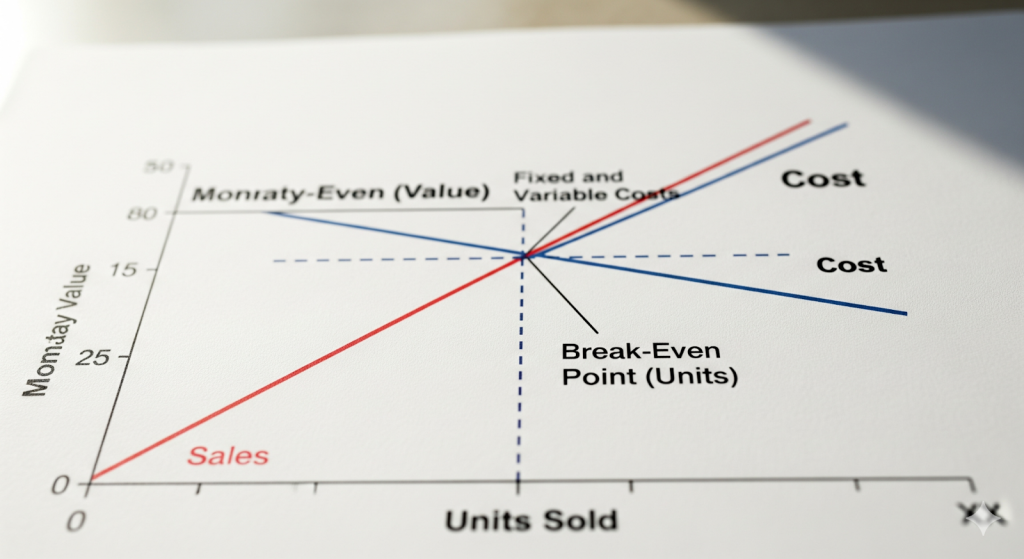

事業者タイプ別・インボイス登録の損益分岐点

インボイス制度の影響は、事業者の立場によって大きく異なります。ここでは、あなたが「免税事業者」なのか「課税事業者」なのか、そして「売り手」なのか「買い手」なのか、それぞれの視点から、登録すべきかどうかの判断基準を明確にします。

免税事業者が直面する「登録しない」という選択のリスクとメリット

現在、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者にとって、インボイスに登録するかどうかは最も悩ましい問題です。

登録しない場合のリスク

取引の減少や打ち切りが、最大の懸念事項です。あなたの顧客が課税事業者である場合、彼らはあなたからの仕入れで仕入税額控除ができなくなります。その結果、取引をインボイス発行可能な別の事業者に切り替えたり、取引を継続する条件として消費税分の値下げを要求してきたりする可能性があります。

また、新規顧客の獲得が困難になることも考えられます。特に大企業との取引や新しいBtoBの販路開拓において、「適格請求書発行事業者であること」が取引の前提条件となるケースが増えています。

登録しない場合のメリット

最大のメリットは、これまで通り消費税の納税が免除されることです。売上にかかる消費税を納める必要がないため、手取り額が減りません。

加えて、事務負担が増えない点も大きな利点です。消費税の申告や納税に関する複雑な経理作業が不要なため、本業に集中できる時間を確保できます。

この判断の鍵を握るのは、あなたの主な顧客層です。もし、あなたの顧客が一般消費者(BtoC)や、同じ免税事業者、あるいは簡易課税制度を利用している事業者ばかりであれば、インボイスを求められることはほとんどなく、登録しないままでも影響は軽微です。

逆に、主な顧客が課税事業者(特に大企業)である場合は、登録を真剣に検討する必要があります。

課税事業者が対応すべき新たな義務とビジネスチャンス

すでに課税事業者であるあなたにとって、インボイス制度への対応は、選択というよりはむしろ必須の義務に近いものです。

対応すべき新たな義務

まず、適格請求書発行事業者への登録が必要です。取引先が仕入税額控除を受けられるように、税務署への登録手続きを行います。

次に、インボイスの発行と保存の義務が生じます。取引先から求められた際には、要件を満たしたインボイスを発行し、その写しを7年間保存する必要があります。

さらに、経理システムの更新も求められます。新しい請求書フォーマットへの対応や、受け取った請求書がインボイスかどうかを管理する新しい経理フローの構築が必要です。

新たなビジネスチャンス

一方で、この変化は新たなビジネスチャンスにもなり得ます。インボイス制度に迅速かつ正確に対応することで、取引先からの信頼を高めることができます。コンプライアンスを重視する企業は、インボイス対応がしっかりしている事業者との取引を優先する傾向にあります。

これを機に、自社の経理体制の正確さや信頼性をアピールすれば、競合他社との差別化を図り、新たな取引を獲得するきっかけになるかもしれません。

事業者タイプ別の戦略まとめ

- 売り手(免税事業者)

主な懸念事項は取引の喪失や値下げ圧力です。対策として、顧客層を分析し登録の要否を判断することが求められます。BtoCや免税事業者向けに特化するなどの戦略的機会も考えられます。 - 売り手(課税事業者)

主な懸念事項は事務負担の増加やシステム対応です。対策として、発行事業者登録や請求書フォーマットの変更が必要です。これを機に信頼性をアピールし、競合と差別化を図ることも可能です。 - 買い手(免税事業者)

直接的な影響は軽微であり、特段の対応は不要です。 - 買い手(課税事業者)

仕入税額控除ができなくなるリスクが主な懸念事項です。対策として、取引先の登録状況を確認し、受け取った請求書の厳格な管理が求められます。サプライチェーン全体のコンプライアンス強化に繋げる機会とも言えます。

賢く活用!負担を激減させる3つの特例・支援措置

インボイス制度への移行に伴う事業者の負担を和らげるため、国はいくつかの強力な支援措置を用意しています。これらを正しく理解し活用することで、税金や事務作業の負担を大幅に軽減できます。

納税額を売上の2割に抑える「2割特例」

免税事業者からインボイス発行事業者になった方にとって、最も重要なのがこの「2割特例」です。

これは、納める消費税額を、売上時に預かった消費税額のわずか2割にできるという画期的な負担軽減措置です。例えば、税抜500万円の売上があった場合、預かる消費税は50万円ですが、この特例を使えば納税額は50万円の2割、つまり10万円で済みます。

この特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間限定の措置です。事前の届出は不要で、消費税の確定申告時に選択するだけで適用できます。

納税額が大幅に減るだけでなく、仕入れや経費にかかった消費税を計算する必要がないため、経理の事務負担も劇的に軽くなります。これは、国が免税事業者の登録を後押しするために設けた、非常に有利な「入門チケット」と言えるでしょう。

「簡易課税制度」との比較シミュレーション

インボイス登録を検討する際には、「2割特例」と既存の「簡易課税制度」のどちらが有利かを比較することが重要です。

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算します。例えば、サービス業なら50%、小売業なら80%といった具合です。

多くの場合、みなし仕入率が80%未満の業種では、2割特例の方が有利になります。なぜなら、2割特例は実質的に「みなし仕入率80%」で計算するのと同じ効果があるからです。ただし、卸売業(みなし仕入率90%)のように、みなし仕入率が80%を超える業種では、簡易課税制度の方が納税額を抑えられる可能性があります。

簡易課税制度を選択するには事前の届出が必要で、原則2年間は変更できないという「2年縛り」がある点にも注意が必要です。期間限定ではありますが、柔軟に選択できる2割特例は、多くの新規登録事業者にとって最初の有力な選択肢となるでしょう。

制度比較のポイント

| 特徴 | 2割特例 | 簡易課税制度 | 本則課税(原則課税) |

| 対象者 | 免税から課税事業者になった事業者 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 | 全ての課税事業者 |

| 計算方法 | 売上税額 × 20% | 売上税額 – (売上税額 × みなし仕入率) | 売上税額 – 課税仕入等に係る税額 |

| 事務負担 | 極小 | 小 | 大 |

| 事前届出 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 適用期間 | 2026年9月30日まで | 恒久的 | 恒久的 |

| 還付の可否 | 不可 | 不可 | 可能 |

| 最適な事業者像 | 経費率が低いサービス業、フリーランス | みなし仕入率が高い卸売・小売業 | 経費率が高い、設備投資がある事業者 |

IT導入補助金・持続化補助金の上乗せ措置

制度対応にかかるコストを支援するため、国は補助金制度も拡充しています。

IT導入補助金は、インボイス対応の会計ソフトや、パソコン、レジなどを導入する際に利用できます。安価なクラウド会計ソフトも対象となるよう下限額が撤廃され、小規模事業者でも活用しやすくなりました。

また、小規模事業者持続化補助金では、免税事業者がインボイス発行事業者として登録する場合、補助金の上限額が50万円上乗せされます。

これらの補助金を活用すれば、制度対応のために必要となるシステム導入などの初期投資を大幅に抑えることができます。これは、国が単に納税を求めるだけでなく、中小企業のデジタル化(DX)を同時に推進しようとしている表れでもあります。

失敗しないためのインボイス実務対応マニュアル

制度を理解し、登録を決めたら、次はいよいよ実務対応です。ここでは、登録申請から日々の経理業務まで、具体的な手順をわかりやすく解説します。

適格請求書発行事業者の登録申請:e-Taxと書面の手順

インボイスを発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」として税務署に登録する必要があります。申請方法は主に2つです。

一つは、e-Tax(電子申請)です。パソコンやスマートフォンからオンラインで申請する方法で、マイナンバーカードと、それを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダーが必要です。手続きが早く、申請から登録通知まで約1ヶ月が目安とされています。初めての方でも画面の案内に従って進められるため、おすすめです。

もう一つは、書面(郵送申請)です。国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して管轄のインボイス登録センターへ郵送します。e-Taxに比べて登録通知まで約1.5ヶ月と少し時間がかかります。

登録が完了すると、登録番号が通知され、国税庁の公表サイトに事業者情報が掲載されます。この登録番号を請求書に記載することで、初めてインボイスとして認められます。

インボイス制度に対応した請求書発行と経理フローの変更点

登録が完了したら、日々の業務フローを見直す必要があります。特に請求書の発行と経理処理は大きく変わります。

請求書フォーマットの更新

まず、自社の請求書のテンプレートに「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」を記載する欄を追加します。

会計ソフトの導入を推奨

手作業での管理は非常に煩雑で、ミスも起こりやすくなります。インボイス制度に対応したクラウド会計ソフトの導入を強く推奨します。

これらのソフトは、要件を満たした請求書を簡単に作成できるだけでなく、税率ごとの自動計算や、取引先がインボイス発行事業者かどうかの管理も効率的に行えます。

特に、免税事業者からの仕入れに関する経過措置(当初3年間は80%控除可能など)の複雑な計算も自動で行ってくれるため、経理負担を大幅に削減できます。インボイス制度は、中小企業のバックオフィス業務をデジタル化する絶好の機会です。

これを機にクラウド会計ソフトを導入することは、業務効率化や経営状況の可視化といった、制度対応以上のメリットをもたらすでしょう。

受け取ったインボイスの確認と保存義務

インボイス制度では、請求書を発行する側だけでなく、受け取る側(買い手)にも新たな義務が生じます。

受け取った請求書に記載された登録番号が有効なものかを確認する責任があります。国税庁の公表サイトで番号を検索して確認できます。もし無効な番号であれば、その請求書では仕入税額控除ができません。

また、受け取ったインボイスは、原則として7年間保存する義務があります。請求書を電子データ(PDFなど)で受け取った場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。これも、対応している会計ソフトを利用すれば、要件を満たした形で簡単に保存できます。

これらの確認・保存作業は、正確な納税を行うための重要なプロセスです。日々の業務にしっかりと組み込むようにしましょう。

取引先との価格交渉と良好な関係を維持するコミュニケーション術

インボイス制度への対応は、経理やシステムだけの問題ではありません。取引先との関係性に直接影響する、コミュニケーションの問題でもあります。ここでは、価格交渉など、デリケートな場面で良好な関係を保つための方法を解説します。

値下げ要請をされた場合のスマートな対応策

あなたが免税事業者のままでいることを選択した場合、課税事業者の取引先から消費税相当額の値下げを交渉される可能性があります。その際は、一方的に要求を飲むのではなく、冷静に交渉することが重要です。

まず、法律を理解することが大切です。買い手が優越的な地位を利用して一方的に値下げを強要することは、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があります。この点を念頭に置き、対等な立場で話し合いましょう。

次に、経過措置を交渉材料にすることも有効です。取引先は、あなたが免税事業者でも、制度開始から3年間は仕入税額の80%を控除できます。この事実を伝え、「税負担の全額ではなく、控除できない20%分を考慮した価格調整はいかがでしょうか」といった具体的な代替案を提示するのが効果的です。

そして、付加価値を伝えることも忘れてはなりません。価格だけでなく、あなたの提供するサービスの品質、迅速な対応、長年の信頼関係といった付加価値を改めて伝えましょう。価格以外の面で協力できること(例:納期の調整など)を提案するのも良い方法です。この交渉は、自社の価値を再確認し、取引先との関係の深さを測る機会にもなります。

登録しない選択をした場合の取引先への説明方法

もしあなたが、顧客層などを分析した結果、「登録しない」という戦略的な判断を下したなら、その旨を取引先に誠実に伝えることが不可欠です。

重要なのは、できるだけ早い段階で、あなたの決定とその理由を正直に伝えることです。

その際、理由を丁寧に説明しましょう。例えば、「小規模な事業運営を維持し、事務負担を抑えることで、現在の価格とサービス品質を維持するため、今回は免税事業者のままでいることを選択いたしました」のように、前向きな理由を説明します。

同時に、あなたの決定が取引先に与える影響(仕入税額控除ができないこと)を理解していることを伝え、今後の取引条件について話し合う用意があることを示しましょう。

透明性のある丁寧なコミュニケーションは、たとえ取引条件に変更があったとしても、信頼関係を維持するための鍵となります。このプロセスを通じて、真にあなたの価値を理解してくれるパートナー企業を見極めることにも繋がるでしょう。

まとめ

インボイス制度は、すべての事業者にとって避けては通れない大きな変化です。しかし、それは単なる負担増ではなく、自社の経営戦略、経理体制、そして取引先との関係を見直す絶好の機会でもあります。

この記事で解説した要点を再確認しましょう。

まず、自社の顧客を分析することが全ての判断の出発点です。あなたの取引先は誰なのか、インボイスを本当に必要としているのかを見極めましょう。

次に、負担軽減措置を最大限に活用することです。「2割特例」や各種補助金は、制度移行の痛みを和らげる強力なツールです。シミュレーションを行い、自社にとって最も有利な選択をしましょう。

また、システム導入で業務を効率化することも重要です。インボイス対応は、クラウド会計ソフトを導入し、バックオフィス業務を近代化するチャンスと捉えましょう。

そして最後に、取引先とは積極的に対話することです。登録するにせよ、しないにせよ、あなたの決定を早めに、そして誠実に伝えることが、良好な関係を維持する鍵となります。

インボイス制度という変化の波を乗りこなし、あなたのビジネスをより強く、たくましく成長させていきましょう。この記事が、そのための確かな一歩を踏み出す助けとなれば幸いです。

消耗品費の例から仕訳とは?経費計上の境界線と節税テクニックを…

毎月の帳簿付けを終えるとき、不安ではなく「正当な経費を最大限に計上できた」という確信とともに、事業の…