本記事では、明日からでも実務に活かせる実践的なノウハウを分かりやすく解き明かします。内部統制の要求を満たすだけでなく、監査やIPO審査を自信を持ってクリアし、同時に社内の非効率な業務プロセスを根本から改善する方法を解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは「内部統制 3点セット」を、企業の信頼性向上と持続的成長を支える強力な武器に変えるための、明確な知識と具体的な行動計画を手にしていることでしょう。

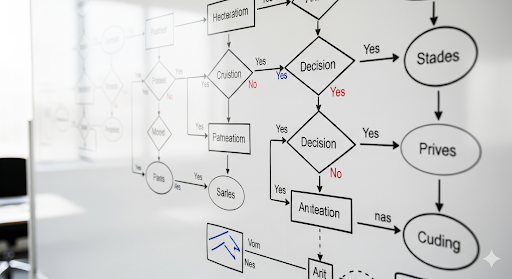

これまで断片的だった「業務記述書」「フローチャート」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」の知識が、一つの有機的なシステムとして繋がります。なぜこれら3つの文書が必要なのか、それぞれがどのように連携し、企業のどの部分を守るのか、その全体像と本質を具体的なサンプルを交えながら完全に理解することができます。

専門家でなければ難しいのではないか、という不安は不要です。この記事では、現場担当者へのヒアリングから文書化、リスク分析に至るまで、全プロセスを4つの具体的なステップに分解して解説します。この手順通りに進めるだけで、誰でも監査に耐えうる実務レベルの3点セットを作成することが可能です。

目次

なぜ今「内部統制 3点セット」が重要なのか?

企業の健全な成長と社会的な信頼を維持するため、内部統制の重要性はますます高まっています。特に上場企業やその準備を進める企業にとって、「内部統制 3点セット」の理解と作成は避けて通れない課題です。ここでは、その背景にある制度や、3点セットが果たす本質的な役割について解説します。

内部統制とJ-SOXの基本関係

内部統制とは、企業が事業活動を健全かつ効率的に運営するための社内ルールや仕組みのことです。金融商品取引法では、上場企業に対して財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用し、その有効性を経営者自らが評価して報告することを義務付けています。これが「内部統制報告制度」、通称J-SOXです。

この制度が目指す目的は、大きく分けて以下の4つに分類されます。

- 業務の有効性及び効率性

- 財務報告の信頼性

- 事業活動に関わる法令等の遵守

- 資産の保全

この中でも特に「財務報告の信頼性」を確保する上で、企業の内部統制がどのように機能しているかを客観的に評価し、示す必要があります。その評価プロセスを効率的かつ体系的に進めるための準備書類として作成されるのが、「内部統制 3点セット」なのです。

3点セットが果たす「業務の見える化」という核心的役割

3点セットを作成する最大の意義は、企業の業務プロセスを文書や図によって「見える化」することにあります。普段、各担当者が当たり前のように行っている業務も、文書に落とし込んでみると、部門間の連携が複雑であったり、特定の個人にしか分からない「ブラックボックス」化した作業が存在したりすることが明らかになります。

この「見える化」のプロセスは、単に書類を作成するだけの作業ではありません。自社の業務を客観的に見つめ直す、いわば組織の健康診断のようなものです。業務の全体像を把握することで、これまで見過ごされてきた非効率な手順や、リスクが潜む箇所を具体的に特定できます。

その結果、内部統制の強化だけでなく、業務改善や生産性向上といった、より積極的な経営課題の解決に繋げることが可能になるのです。つまり、3点セットの作成過程そのものが、コンプライアンス遵守という守りの側面だけでなく、経営の質を高める攻めの側面をもたらす、価値ある活動であると言えます。

作成は義務ではないが、事実上の必須要件とされる理由

意外に思われるかもしれませんが、3点セットの作成は法律で明確に義務付けられているわけではありません。J-SOXが要求しているのは、あくまで「経営者が内部統制の有効性を評価し報告すること」であり、そのための具体的な手法は企業に委ねられています。

しかし、現実にはほとんどすべての上場企業が3点セットを作成しています。なぜなら、これらの文書がなければ内部統制の評価を客観的かつ効率的に行うことが極めて困難だからです。経営者が自社の統制状況を評価する際にも、監査法人がその評価の妥当性を監査する際にも、業務の流れやリスク、そして対策が明確に示された共通の指針がなければ、評価や監査は主観的で非効率なものになってしまいます。

3点セットは、経営者、現場担当者、そして監査人が、同じ地図と言葉で対話するための共通言語として機能します。法律上の義務ではないものの、J-SOXが求める「有効な内部統制の評価と報告」という目的を達成するためには、論理的にもっとも効率的で優れた方法論として定着しており、事実上の必須要件となっているのです。

3点セットの構成要素を分解する:各書類の目的と内容

内部統制 3点セットは、「業務記述書」「フローチャート」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」の3つの文書で構成されます。これらはそれぞれ異なる役割を持ちながら、相互に連携し、企業の内部統制の全体像を明らかにします。各書類がどのような目的を持ち、何が記載されるのかを詳しく見ていきましょう。

業務記述書:プロセスの「脚本」

業務記述書は、特定の業務プロセスについて、取引の開始から終了までの一連の流れを文章で時系列に沿って記述した文書です。これは、業務の具体的な手順を詳細に記した「脚本」に例えることができます。フローチャートでは表現しきれない細かな作業内容や担当者の役割を明確にし、誰が読んでも業務の実態を正確に理解できるようにすることが目的です。

記載すべき中心的な要素は、5W1H(いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どのように)です。例えば、「誰が(Who)」は担当部署や役職、「いつ(When)」は業務の実施タイミング、「どこで(Where)」は業務が行われる場所やシステムを指します。さらに、「何を(What)」で具体的な作業内容や帳票、「なぜ(Why)」で作業目的、そして「どのように(How)」で使用するシステムや具体的な操作手順、承認プロセスなどを記述します。

この業務記述書の考え方は、近年人事領域で注目される「ジョブ型雇用」で用いられるジョブディスクリプション(職務記述書)と共通の思想を持っています。ジョブディスクリプションが「人」に焦点を当てて役割や責任を定義するのに対し、内部統制における業務記述書は「プロセス」に焦点を当てて手順や管理点を定義します。どちらも「何をすべきか」を明確化する点で共通しており、適切に作成された業務記述書は、監査対応だけでなく、新入社員の教育や業務の標準化にも役立つ、実践的なマニュアルとしての価値も持ち合わせています。

フローチャート:プロセスの「地図」

フローチャートは、業務記述書で文章化された内容を、記号や図を用いて視覚的に表現した文書です。これは、業務全体の流れを俯瞰できる「地図」に相当します。文章だけでは把握しにくい部門間の連携、書類や情報の流れ、プロセスの分岐点などを一目で理解できるのが最大の利点です。

フローチャートを作成することで、以下のような効果が期待できます。

- 直感的な理解の促進:業務の全体像が視覚的に示されるため、関係者はプロセスの流れを迅速かつ正確に把握できます。

- 問題点の発見:業務の流れが滞留している箇所や、承認プロセスが複雑すぎる箇所など、非効率な部分が発見しやすくなります。

- リスク識別の容易化:データの受け渡しや承認のタイミングなど、不正や誤謬が発生しやすいポイントを特定しやすくなります。

作成にあたっては、誰が見ても同じように解釈できるよう、標準化された記号を用いることが一般的です。これにより、組織内でのコミュニケーションエラーを防ぎ、円滑な評価プロセスを支援します。

フローチャートの主要記号とその意味

| 記号名称 | 意味 |

| 楕円/角丸四角形(端子) | プロセスの開始と終了を示す。 |

| 長方形(処理) | 具体的な作業や処理内容を示す。 |

| ひし形(判断) | 「Yes/No」で答えられる分岐点を示す。 |

| 平行四辺形(データ) | システムへの入力や出力を示す。 |

| 書類記号(書類) | 帳票や伝票などの書類を示す。 |

| 矢印(流れ線) | 業務や情報の流れる方向を示す。 |

リスクコントロールマトリックス(RCM):リスク管理の「司令塔」

リスクコントロールマトリックス(RCM)は、業務プロセスに潜む財務報告上のリスクと、そのリスクを低減するための統制活動(コントロール)を一覧表形式で対応付けた文書です。これは、リスク管理の全体像を把握し、対策の有効性を評価するための「司令塔」と言えるでしょう。3点セットの中で最も分析的な役割を担い、内部統制評価の中核を成します。

RCMは、業務記述書とフローチャートの分析結果に基づいて作成されます。主な構成要素として、まず「リスク」が挙げられます。これは業務プロセスに潜む、財務報告の数値を歪める可能性のある事象(例:「架空の売上が計上されるリスク」)です。次に、特定されたリスクを防止または発見するための具体的な手続きである「コントロール」(例:「出荷実績と請求データを上長が照合・承認する」)を定義します。

さらに、リスクが財務諸表のどの側面に影響を与えるかを示す分類である「アサーション(監査要点)」(例:実在性、網羅性、評価の妥当性など)を明確にします。最後に、設計されたコントロールが有効に機能しているかを評価した結果を「評価」として記録します。RCMを作成することで、どのリスクに、どのような対策が、どれだけ有効に講じられているかが一目瞭然となり、統制活動に漏れや重複がないか、リスクに対してコントロールが十分であるかを合理的に判断することが可能になります。

内部統制3点セットの概要比較

| 書類名 | 主な目的 | 形式 | 作成のポイント |

| 業務記述書 | 業務プロセスの詳細を文章で記録する | テキスト形式 | 5W1Hを明確にし、担当者や使用システム名を具体的に記述する。 |

| フローチャート | 業務プロセス全体の流れを視覚的に表現する | 図形式 | 部門間の連携や書類の流れが分かるように、標準記号を用いて作成する。 |

| RCM | 業務リスクと統制活動を対応付けて管理する | マトリックス(表)形式 | 財務報告リスクとアサーションを意識し、コントロールとの関係を明確にする。 |

実践!内部統制 3点セットの作成マニュアル【4ステップ】

理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。内部統制 3点セットは、正しい手順を踏むことで、誰でも実務レベルの品質で作成することが可能です。ここでは、そのプロセスを4つの具体的なステップに分けて、分かりやすく解説します。

ステップ1:準備段階 – 業務の把握と評価範囲の決定

すべての土台となるのが、この準備段階です。ここでの精度が、後続のステップの質を大きく左右します。

業務の正確な把握

まず、対象となる業務の現状を正確に把握することから始めます。そのために、資料の分析と現場担当者へのヒアリングという2つのアプローチを組み合わせます。既存の社内規程、業務マニュアル、作業手順書などを詳細に読み込み、公式な業務の流れを理解します。

最も重要なのが、実際に業務を行っている担当者へのヒアリングです。資料だけでは分からない、現場ならではの慣習や例外処理、担当者が感じている課題などを引き出します。ヒアリングは一度で完結させようとせず、文書化のドラフトを作成した後に再度確認するなど、複数回にわたって繰り返し行うことで、情報の精度が格段に向上します。

評価範囲の決定

次に、3点セットを作成する業務プロセスの範囲を決定します。すべての業務を対象とするのは非効率なため、財務報告への影響度が大きい重要なプロセスに絞り込みます。範囲を決定する際の基準は、定量的基準と定性的基準の二つです。

定量的基準では、売上高や取引金額が大きい事業拠点や、主要な勘定科目(売上、売掛金、棚卸資産など)に直接関連する業務プロセスを優先的に選定します。一方、定性的基準では、金額の大きさだけでなく、リスクの性質も考慮します。例えば、経営者の判断や見積りが大きく介在するプロセスや、非定型的な取引が多いプロセスは、不正や誤謬が発生するリスクが高いため、評価対象に含めることを検討すべきです。

ステップ2:文書化 – 業務記述書とフローチャートの作成

業務の全体像と範囲が固まったら、次はその内容を「見える化」する文書化のステップに移ります。

業務記述書とフローチャートの並行作成

業務記述書(文章)とフローチャート(図)は、密接に関連しているため、並行して作成を進めるのが効率的です。一般的には、ヒアリング内容を基にまず業務記述書のドラフトを作成し、それを参照しながらフローチャートに落とし込んでいくという流れが多く見られます。

このステップで最も重要なのは、両者の内容に齟齬が生じないよう、常に整合性を確認することです。業務記述書に記載されている担当者名や帳票名が、フローチャート上でも正確に表現されているか、プロセスの順序に矛盾がないかなどを丁寧に見比べていきます。

現実を忠実に反映させる

作成したドラフトは、必ず現場担当者と再度読み合わせを行い、業務の実態と乖離していないかを確認します。公式マニュアルにはないが実際には行われているチェック作業や、担当者個人が工夫している手順(作業メモなど)も、重要なコントロールである可能性があります。

こうした現場の生きた情報を反映させることで、文書が形骸化するのを防ぎ、実効性のある内部統制の評価に繋がります。

ステップ3:分析と設計 – RCMの構築

業務記述書とフローチャートが完成したら、3点セットの核心であるRCMの構築に移ります。これは、文書化された業務プロセスを分析し、リスクとコントロールを定義するステップです。

リスクの識別

まず、完成した業務記述書とフローチャートを詳細に分析し、財務報告の信頼性を損なう可能性のあるリスクを網羅的に洗い出します。リスクを識別する際は、具体性が重要です。「ミスが発生する」といった曖昧な表現ではなく、「承認されていない価格での販売が行われるリスク」や「出荷済みにもかかわらず売上が計上されないリスク」のように、具体的に記述します。

また、識別したリスクが、財務諸表のどの「アサーション(監査要点)」を脅かすのかを明確にすることも重要です。例えば、「架空売上の計上」は「実在性」を、「売上計上漏れ」は「網羅性」を脅かすリスクとして関連付けます。

コントロールの設計

次に、洗い出した個々のリスクに対して、それを低減するためのコントロール(統制活動)を設計、または既存のコントロールを特定します。コントロールは、その機能によって主に予防的コントロールと発見的コントロールの2種類に分類されます。

予防的コントロールは、リスクの発生を未然に防ぐための手続きです。例として、取引実行前の上長による承認や、権限のない担当者がシステムを操作できないようにするアクセス制限などが挙げられます。一方、発見的コントロールは、発生してしまった不正や誤謬を早期に発見するための手続きであり、銀行の残高照合や定期的な内部監査などが該当します。

効果的な内部統制を構築するためには、まず予防的コントロールでリスクの発生を極力抑え、それでも発生しうる問題を、発見的コントロールで確実に捉えるというように、両者をバランス良く組み合わせることが重要です。

ステップ4:レビューと最終化

すべてのドラフトが完成したら、最後の仕上げとしてレビューと最終化を行います。

関係部署によるレビュー

作成した3点セットのドラフトは、作成担当者だけでなく、その業務に関連するすべての部署(事業部門、経理部門、IT部門など)の関係者によるレビューを受けることが不可欠です。これにより、部門間の認識のズレを防ぎ、全社的な共通理解を形成することができます。他者の視点が入ることで、作成者だけでは気づかなかったリスクや、より効果的なコントロールのアイデアが見つかることもあります。

最終的な整合性の確認

すべてのレビューと修正が完了したら、最後に3つの文書(業務記述書、フローチャート、RCM)の間で、情報が完全に整合しているかを最終確認します。担当部署名、帳票名、システム名などの固有名詞の表記が統一されているか、プロセスの流れやリスク・コントロールの対応関係に矛盾がないかなどをチェックします。この地道な確認作業が、文書全体の信頼性を担保し、後の監査プロセスを円滑に進めるための鍵となります。

3点セットの質を高める視点

3点セットは、ただ作成すれば良いというものではありません。その質が、内部統制の有効性や業務改善の効果を大きく左右します。ここでは、作成した3点セットを形骸化させず、真に価値あるものにするための専門的な視点を紹介します。

よくある失敗例とその回避策(形骸化させないために)

多くの企業が3点セットの作成や運用で直面する、典型的な失敗例とその対策を見ていきましょう。

よくある失敗例

一つの失敗例は、過剰な詳細記述です。担当者へのヒアリング内容をすべて盛り込もうとするあまり、リスクやコントロールとは直接関係のない細かな手順まで記述してしまい、文書が不必要に肥大化・複雑化するケースです。結果として、評価すべきポイントが不明瞭になり、作成した担当者以外には理解できない文書になってしまいます。

また、実態との乖離もよく見られます。作成した当初は業務の実態を正確に反映していても、その後の組織変更やシステム導入によって業務プロセスが変更されたにもかかわらず、文書が更新されないまま放置されることがあります。これにより、文書と現実の業務が乖離し、内部統制が「形骸化」してしまいます。

最後に、目的の陳腐化が挙げられます。J-SOX対応や監査を乗り切ること自体が目的となってしまい、本来目指すべきであった「業務改善」や「リスク管理体制の強化」といった本質的な目的が見失われてしまう状態です。

回避策

これらの失敗を避けるためには、まず記載粒度の統一が重要です。文書に記載する内容は、「財務報告リスクに関連するもの」に絞り込むという原則を徹底します。すべての作業を網羅するのではなく、リスクを低減するための重要なコントロール(キーコントロール)を中心に記述することで、文書をスリムで分かりやすいものに保ちます。

次に、定期的なメンテナンス体制の構築が必要です。内部統制の評価を行うタイミング(期末など)に合わせて、定期的に現場ヒアリングを実施し、文書を更新する仕組みを社内で定着させることが重要です。業務プロセスの変更があった場合に、担当部署から内部統制担当部署へ報告するルールを設けることも有効です。

そして最も効果的な方法は、経営層による積極的な活用です。3点セットを監査対応のためだけの資料として眠らせるのではなく、経営層が自社の業務を把握し、業務改善やシステム投資の意思決定に活用する文化を醸成することが、形骸化を防ぎます。経営層がその価値を認識し活用することで、組織全体の内部統制に対する意識も向上します。

作成を効率化するツール選定(Excel vs. 専用ツール)

3点セットの作成・管理には、多くの工数がかかります。適切なツールを選定することで、その負担を大幅に軽減できます。

ExcelやOfficeスイートの活用

多くの企業、特に業務プロセスが比較的シンプルな中小企業などでは、使い慣れたExcel、Word、VisioといったOffice製品が利用されています。これらのツールは、追加コストがほとんどかからず、多くの従業員が操作に慣れているため導入が容易であるというメリットがあります。

しかし、デメリットとして、文書がファイル単位で分散するため、バージョン管理が煩雑になりがちです。また、業務記述書、フローチャート、RCM間の整合性を手作業で維持する必要があり、修正や更新に多大な手間がかかるという課題もあります。

専用ツールの活用

市場には、QPR J-SOXやiGrafx FlowCharterなど、内部統制文書の作成に特化した専用ツールも存在します。これらのツールは、3点セットの情報を一元管理し、一つの情報を変更すれば関連するすべての文書に自動で反映されるなど、文書間の連携や更新を効率化する機能が豊富です。テンプレート機能や複数人での同時編集機能も、作業効率を大幅に向上させます。一方で、導入や運用にコストがかかる点がデメリットとして挙げられます。

どちらのツールを選択するかは、単なる効率性の問題だけではありません。企業が内部統制をどのように位置付けているかを反映する戦略的な決定です。Excelを選ぶ企業は、内部統制を一時的なコンプライアンス対応と捉えている傾向があるかもしれません。一方で、専用ツールに投資する企業は、内部統制をリスク管理と継続的な業務改善のための動的な経営システムと見なしていると言えるでしょう。ツールの選定は、自社のガバナンスに対する成熟度と将来のビジョンを考慮して行うべきです。

グローバル展開企業向け:海外子会社における作成ポイント

グローバルに事業を展開する企業にとって、海外子会社の内部統制をどのように構築・評価するかは重要な課題です。

特有の課題

海外子会社で3点セットを作成する場合も、基本的な手順は国内と同じですが、いくつかの特有の課題に直面します。現地の法律や会計基準、商習慣、そして文化を深く理解する必要があるほか、コミュニケーションや文書作成において言語の違いが障壁となることがあります。また、本社から遠隔で状況を正確に把握し、適切な指導や監督を行うことには困難が伴います。

成功のためのポイント

成功のためには、現地従業員との強固な協力関係が不可欠です。本社からの一方的な指示で進めるのではなく、現地の業務を最もよく知る現地従業員と緊密に連携し、彼らを主体として作成プロセスを進めることが成功の鍵となります。

また、為替変動リスク、政治的な不安定さ(カントリーリスク)、現地の商習慣に起因する不正リスクなど、海外ならではのリスクを漏れなく特定し、評価する必要もあります。さらに、日本語と英語など、多言語に対応している専用ツールを活用することで、言語の壁を乗り越え、グローバルで統一された基準での文書管理が可能になります。

まとめ:3点セットを組織の力に変えるために

本記事では、内部統制 3点セットが、J-SOX対応における単なる義務的書類ではなく、業務プロセスの可視化、リスク管理の強化、そして業務効率化を実現するための戦略的ツールであることを解説しました。

構成要素である「業務記述書」「フローチャート」「RCM」は、それぞれが「脚本」「地図」「司令塔」の役割を担い、相互に連携することで内部統制の全体像を明確にします。成功の鍵は、現場の実態を正確に反映させる4ステップの作成プロセスを忠実に実行し、文書が形骸化しないよう継続的にメンテナンスすることです。

3点セットの作成と活用は、決して簡単な作業ではありません。しかし、このプロセスを通じて得られるものは、監査を通過するための書類だけではありません。自社の業務を深く理解し、潜在的なリスクから組織を守り、より強く効率的な事業運営を実現するための羅針盤です。3点セットの作成と活用を通じて、企業の守りを固めるだけでなく、攻めの経営判断を支える強固な基盤を築き上げてください。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…