「確定申告、何から始めれば良いのだろうか」という不安をお持ちの個人事業主やフリーランスの方へ。手続きの簡単さだけで申告方法を選ぶと、思わぬ損をしてしまう可能性があります。本記事を通じて白色申告の全体像を深く理解し、ご自身にとって最適な申告方法を見つけましょう。

個人事業主やフリーランスとしての一歩を踏み出したばかりの時期は、初めての確定申告が近づくにつれて「白色申告とは一体何なのか」「自分は青色申告とどちらを選ぶべきなのだろうか」といった疑問や不安が募るものです。

その手続きの煩雑さを思うと、つい後回しにしてしまいがちかもしれません。

しかし、白色申告の本当の意味を知り、正しく手続きを進めることは、単に納税の義務を果たすだけではありません。自身の事業における資金の流れを明確に把握し、経営者としての自信を深める絶好の機会となります。

この記事は、会計の知識がまったくない初心者の方でも白色申告の全体像を掴み、一人で確定申告を完了できるよう、最新の公式情報に基づいて構成されています。最後までお読みいただければ、確定申告に対する漠然とした不安は、具体的な行動計画へと変わるはずです。

専門用語は一つひとつ丁寧に解説し、具体的な手順をステップバイステップで示していきますので、「自分にもできるだろうか」という心配はもう不要です。この記事が、あなたの確定申告への道のりを照らす、信頼できるガイドとなることをお約束します。

目次

そもそも白色申告とは?基本をわかりやすく解説

確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。まずは、白色申告がどのような制度なのか、その基本的な考え方から理解を深めていきましょう。

青色申告をしないすべての人が対象となる申告方法

白色申告とは、個人事業主や法人が所得税や法人税の確定申告を行う際に、青色申告の承認を受けていない場合に行う申告方法を指します。

ここで重要なのは、白色申告は積極的に「選ぶ」ものではなく、青色申告の申請手続きをしなかった場合に自動的に適用される、いわばデフォルトの申告方法であるという点です。個人で事業を開始した場合、税務署に特定の申請をしなければ、その年の確定申告は白色申告で行うことになります。このため、確定申告における「基本」または「標準」の方式と位置づけられています。

2014年の法改正による記帳・帳簿保存の義務化

かつて白色申告には「帳簿付けが不要で手続きが簡単」というイメージがありました。しかし、その認識は現在では正確ではありません。

2014年1月の税制改正により、事業所得、不動産所得、または山林所得があるすべての白色申告者に対して、記帳(日々の取引を記録すること)と、その帳簿や領収書といった書類を保存することが法律で義務付けられました。この義務は、所得金額の多寡にかかわらず、すべての事業者が対象となります。

この法改正は、白色申告のあり方を根本的に変えました。改正以前は、「税金の特典はないが、帳簿付けの手間が省ける」という明確なメリットが、特に小規模な事業者にとって存在していました。しかし、記帳が義務化されたことで、白色申告の最大の利点であった「手間の少なさ」は失われたのです。

現在では、白色申告者も青色申告者と同様に日々の記録と書類の管理が必須となり、その上で税制上の優遇措置は一切受けられない、という状況になっています。この歴史的背景を理解することは、なぜ多くの専門家が青色申告を推奨するのかを知る上で非常に重要です。

白色申告と青色申告 7つの違いを徹底比較

白色申告の基本を理解したところで、次に気になるのは「青色申告との具体的な違いは何か」「自分はどちらを選ぶべきか」という点でしょう。ここでは7つの重要な違いを比較し、あなたが最適な選択をするための情報を提供します。

節税効果は青色申告が圧倒的に有利

両者の最も大きな違いは、節税効果にあります。結論から申し上げると、税制上の優遇措置は青色申告に集中しており、白色申告にはほとんどありません。

青色申告の主な税制メリット

青色申告には、事業者の税負担を軽減するための様々な特典が用意されています。代表的なものとして、まず「青色申告特別控除」が挙げられます。これは所得から最大で65万円、55万円、または10万円を差し引くことができる制度です。

例えば、課税所得が400万円の場合、65万円の控除を受けられれば、所得税の計算対象額が335万円に減り、税率20%であれば単純計算で13万円も納税額を抑えられます。

次に、事業が赤字になった場合に役立つのが「純損失の繰越し」です。発生した赤字額を最大3年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できます。これにより、事業が軌道に乗るまでの税負担を大幅に軽減することが可能です。

また、家族経営の事業者にとって有利なのが「青色事業専従者給与」です。生計を共にする家族(配偶者や15歳以上の親族)に支払った給与を、妥当な金額であれば全額必要経費として計上できます。

さらに、「30万円未満の減価償却資産の特例」も重要です。通常、高額な資産は数年に分けて経費化(減価償却)しますが、この特例を使えば、取得価額が1台または1組あたり30万円未満のパソコンや機材などを、購入したその年の経費として一括で計上できます。

白色申告の場合

一方で、白色申告には、上記で解説したような特別な控除や税制上の優遇措置は一切ありません。したがって、同じ利益が出た場合でも、青色申告に比べて納税額が高くなる可能性が非常に高いと言えます。

手続きの手間と「白色申告が楽」という通説

一般的に「白色申告は簡単で、青色申告は難しい」と言われます。これは主に記帳方法と提出書類の違いに起因するイメージです。

記帳方法について、白色申告で求められるのは「単式簿記」です。これはお小遣い帳や家計簿のように、収入と支出をシンプルに記録する方法であり、簿記の知識がなくても直感的に始められます。一方、青色申告で最大65万円の控除を受けるためには「複式簿記」という、取引を複数の側面から記録する専門的な知識が求められる方法が必要です。

提出書類に関しても、白色申告では1年間の収支をまとめた「収支内訳書」を確定申告書に添付します。対して青色申告では、より詳細な「青色申告決算書」(損益計算書と貸借対照表)の提出が求められます。

しかし、「青色申告は手間がかかる」という常識は、会計ソフトが普及した現代においては、もはや当てはまりません。複式簿記の最大のハードルは、借方・貸方といった専門的なルールを理解し、手作業で仕訳を行うことでした。

現在のクラウド会計ソフト(マネーフォワード クラウド、freee会計、やよいの青色申告 オンラインなど)は、この問題を解決するために設計されています。

利用者は日々の取引を簡単なインターフェースで入力するだけで、ソフトが自動的に裏側で複雑な複式簿記の帳簿を作成してくれます。つまり、会計ソフトを活用すれば、利用者が日々行う作業は単式簿記とほとんど変わらないのです。

このため、手書きやExcelでの帳簿作成にこだわらない限り、青色申告と白色申告の日々の記帳にかかる労力に大きな差はなくなりました。労力がほぼ同じであるならば、大きな節税メリットがある青色申告を選ばない理由はない、というのが現代的な考え方と言えるでしょう。

事前申請の有無

手続き面での明確な違いとして、事前申請の要否が挙げられます。

青色申告の適用を受けるためには、適用を受けたい年の3月15日までに、管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、事業開始から2ヶ月以内が提出期限です。

一方、白色申告には事前の申請は一切不要です。青色申告の申請書を提出しなければ、自動的に白色申告者として扱われることになります。

白色申告と青色申告の比較一覧

これまでの違いを一覧表にまとめました。この表を見れば、両者の特徴が一目瞭然です。

| 比較項目 | 白色申告 | 青色申告 (10万円控除) | 青色申告 (最大65万円控除) |

| 特別控除額 | なし | 10万円 | 最大65万円 |

| 事前申請 | 不要 | 必要 | 必要 |

| 記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |

| 提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 (損益計算書) | 青色申告決算書 (損益計算書+貸借対照表) |

| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 | 3年間可能 |

| 専従者給与 | 専従者控除 (上限あり) | 青色事業専従者給与 (全額経費可) | 青色事業専従者給与 (全額経費可) |

| 30万円未満の資産 | 原則、減価償却 | 一括経費計上可 | 一括経費計上可 |

| e-Tax申告 | 任意 | 任意 | 65万円控除の要件 |

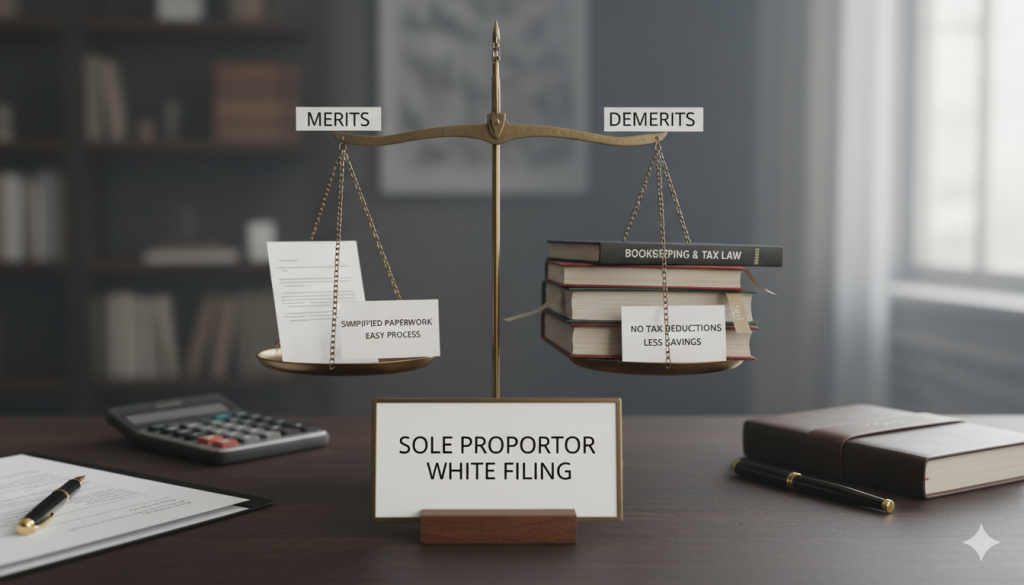

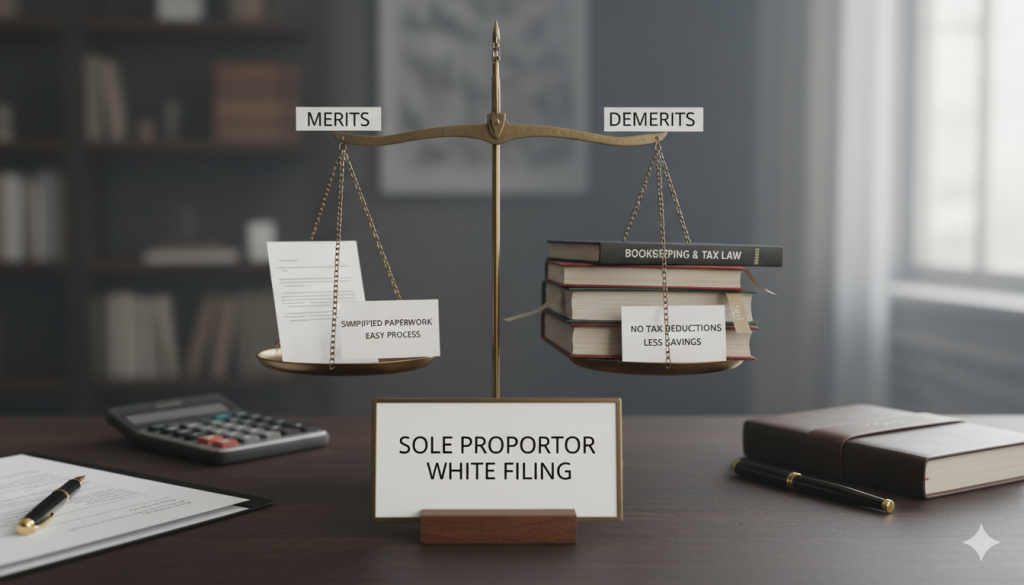

白色申告のメリット・デメリット

比較を通じて、白色申告の立ち位置が見えてきました。ここでは、そのメリットとデメリットを改めて整理します。

白色申告のメリット

現代の税制において、白色申告のメリットは非常に限定的です。明確なメリットと言えるのは、事前の申請が不要である点でしょう。青色申告の申請期限である3月15日を過ぎてしまった場合や、開業届自体を出し忘れていた場合でも、確定申告は白色申告で行うことができます。

また、会計ソフトを使わずに、すべて手書きや自作のExcelで管理する場合に限れば、単式簿記の方が複式簿記よりもルールが少なく、取り組みやすいと感じるかもしれません。

白色申告のデメリット

一方で、デメリットは事業経営に直接影響を与える深刻なものばかりです。第一に、節税効果がゼロに近い点が挙げられます。青色申告特別控除がないため、同じ所得であっても納税額が数十万円単位で変わる可能性があります。これは手元に残る現金が少なくなることを意味し、事業の成長資金や生活費を圧迫する要因となります。

第二に、赤字を繰り越せない点は、特に開業したばかりの事業者にとって致命的な欠点となり得ます。事業初年度は、機材の購入や広告宣伝費などで先行投資がかさみ、赤字になることは少なくありません。青色申告であれば、この初年度の赤字を翌年以降の黒字から差し引くことで、税負担を軽くできます。

しかし、白色申告ではこの制度が利用できません。例えば、1年目に50万円の赤字を出し、2年目に100万円の黒字が出たとします。白色申告の場合、2年目は100万円全額に対して課税されます。2年間の通算利益は50万円しかないにもかかわらず、です。これは、事業が最も不安定な時期の資金繰りを著しく悪化させるリスクをはらんでいます。

第三に、家族への給与(専従者控除)に上限がある点もデメリットです。白色申告でも、事業を手伝う家族への給与を経費にできる「事業専従者控除」という制度はありますが、控除額には上限が設定されており、配偶者で最大86万円、その他の親族は最大50万円までです。

青色申告では、仕事内容に見合った妥当な金額であれば全額を経費にできるため、家族経営の事業者にとっては大きな差となります。

初心者のための白色申告のやり方 5つのステップ

ここまでの解説を踏まえた上で、それでも「今年は白色申告で提出する」と決めた方や、申請期限を過ぎてしまい白色申告しか選択肢がない方のために、具体的な手続きの流れを5つのステップで解説します。

ステップ1 日々の取引を記録する(記帳)

確定申告は、1年間の事業活動の集大成です。すべての始まりは、日々の取引を記録する「記帳」からとなります。

単式簿記での記帳

白色申告で求められるのは「単式簿記」です。難しく考える必要はありません。日付、取引の内容(摘要)、収入金額、経費といった項目を、ノートやExcelなどに着実に記録していく作業です。経費については、消耗品費や交通費など、科目ごとに分類しておくと後の集計がスムーズになります。

記帳に利用できるツール

記帳方法は自由であり、ご自身に合ったものを選びましょう。手軽に始めたい場合は、市販の「金銭出納帳」を手書きで利用する方法があります。パソコン操作に慣れているなら、国税庁のウェブサイトで配布されている記帳用のExcelテンプレートを活用するのも良いでしょう。

また、白色申告に対応した会計ソフトも多数存在します。入力が簡単で、後の書類作成も自動化できるため、効率を重視する方には便利です。大切なのは、取引が発生するたびにこまめに記録する習慣をつけることです。1年分をまとめて処理しようとすると、非常に大変な作業になってしまいます。

ステップ2 必要な書類を準備する

確定申告期間(例年2月16日から3月15日)が近づいたら、申告書を作成するために必要な書類を収集します。

自分で作成する書類

まず、ご自身で作成する主要な書類は「確定申告書」と「収支内訳書」の2つです。確定申告書は1年間のすべての所得と税額を計算・申告するための中心となる書類であり、収支内訳書は事業の収入と経費の内訳をまとめたもので、確定申告書に添付します。これらの用紙は、税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

各所から集める書類

次に、各所から集める書類です。本人確認書類としてマイナンバーカードが必要になります。もしお持ちでない場合は、マイナンバーがわかる書類(住民票の写しなど)と、身元確認書類(運転免許証など)の2点を用意してください。

その他、1年間の売上がわかる請求書の控えや入金履歴のある通帳、支払いを証明するレシートや領収書といった収入・経費の証明書類をすべて集めます。

税金の負担を軽くするためには、各種控除証明書も欠かせません。国民年金保険料や国民健康保険料の納付額がわかるもの、生命保険料や地震保険料の控除証明書、iDeCoの掛金払込証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書などを準備します。

会社員としての給与所得がある場合や、取引先から報酬を受け取る際に源泉徴収されている場合は、源泉徴収票も必要です。

ステップ3 収支内訳書を作成する

書類がそろったら、まず「収支内訳書」から作成を開始します。この作業は、ステップ1で記録した帳簿の内容を、所定の様式に転記していくものです。

収支内訳書の書き方

収支内訳書は2ページの構成になっています。帳簿と領収書を手元に置き、各項目を正確に埋めていきましょう。

1ページ目の表面には、まず住所、氏名、屋号などの基本情報を記入します。次に、1年間の売上合計などを「売上(収入)金額」欄に、小売業などで仕入れがある場合は売上原価を計算して記入します。そして、帳簿で集計した経費を、水道光熱費、旅費交通費、通信費などの科目ごとに転記していきます。

2ページ目の裏面には、詳細な内訳を記入します。主な取引先の名称、所在地、年間の売上額を記載する「売上(収入)金額の明細」や、同様に主な仕入先について記載する「仕入金額の明細」があります。

また、10万円以上のパソコンや車、備品などがある場合は「減価償却費の計算」欄に、事務所や店舗の家賃を経費にしている場合は「地代家賃の内訳」欄に、それぞれ必要な情報を記入します。

ステップ4 確定申告書を作成する

収支内訳書が完成したら、いよいよメインの「確定申告書」を作成します。

確定申告書の作成方法

まず、収支内訳書で計算した最終的な所得金額を、確定申告書の「事業(営業等)」の収入金額欄に転記します。その後、給与所得など他の所得があれば合算し、ステップ2で集めた各種控除証明書の内容を所定の欄に記入して、最終的な納税額を算出します。

初めての方や計算に不安がある方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用を強くおすすめします。画面の案内に従って入力するだけで、計算ミスなく書類を完成させることができ、非常に便利です。

ステップ5 税務署に提出・納税する

作成した「確定申告書」と「収支内訳書」、そして添付が必要な控除証明書などを税務署に提出します。

提出方法

提出方法には主に3つの選択肢があります。一つ目は「e-Tax(電子申告)」で、自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで提出する方法です。税務署に行く必要がなく、24時間いつでも提出可能な点がメリットです。

二つ目は「郵送」です。管轄の税務署宛に郵送しますが、確定申告書は「信書」にあたるため、郵便または信書便で送る必要があります。三つ目は「窓口へ持参」する方法で、管轄の税務署の窓口に直接提出します。開庁時間外でも「時間外収受箱」に投函できます。

申告と納税の期限

所得税の確定申告と納税の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎてしまうとペナルティが課される場合があるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

白色申告の義務 帳簿と書類の保存期間

確定申告書を提出すれば、すべてが完了するわけではありません。作成した帳簿や、取引の証拠となる書類は、法律で定められた期間、適切に保存する義務があります。

保存すべき帳簿・書類と期間

白色申告の場合、保存期間は書類の種類によって異なります。それぞれの保存期間を正しく理解しておきましょう。

| 保存が必要なもの | 具体例 | 保存期間 |

| 法定帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |

| 任意帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 |

| 書類 | 決算に関して作成した棚卸表など | 5年 |

| 書類 | 請求書、領収書、納品書、預金通帳など | 5年 |

これらの保存期間は、その年の確定申告期限の翌日である3月16日から起算します。

帳簿を付けなかった場合のリスク

もし記帳を怠ったり、帳簿や書類を適切に保存しなかったりした場合、税務調査の際に経費の正当性を証明できなくなる可能性があります。その結果、経費が認められずに追徴課税が発生したり、加算税などのペナルティが課されたりするリスクがあります。記帳と書類保存は、事業者としての重要な義務であることを忘れないでください。

まとめ

この記事では、白色申告の基本から具体的な手続き、そして関連する義務までを網羅的に解説しました。白色申告は、事前の申請が不要であり、青色申告の申請期限を過ぎてしまった場合の受け皿となる重要な制度です。

しかし、これから事業を本格的に展開していく、あるいは始めたばかりのほとんどの個人事業主の方に、白色申告を積極的におすすめすることはありません。その理由は、2014年の法改正によって記帳が義務化され、会計ソフトの活用によって青色申告との「手間の差」がほぼ解消されたにもかかわらず、節税メリットには天と地ほどの差があるからです。

最大65万円の所得控除や赤字の繰越といった青色申告の特典は、事業を安定させ、成長を加速させるための強力な武器となります。もしあなたがこれから事業を始めるのであれば、ぜひ開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。

それは、あなたが経営者として行う、最初の、そして最も効果的な節税対策であり、未来の自分への投資に他なりません。確定申告は単なる義務ではなく、自身の事業と向き合い、より良い未来を築くための戦略的な行動なのです。

経費削減のアイデアと成功の手順について解説!利益を最大化する…

会社の利益を最大化し、競合他社に差をつける強固な経営基盤を築きたいと考えていませんか。経費削減は、単…