過去の事業年度に生じた赤字は、もはや単なる「損失」ではありません。適切に管理すれば、未来の利益を守る「資産」となり得ます。繰越欠損金制度は、その仕組みを理解し活用する経営者だけが享受できる、強力な経営戦略ツールです。

過去の事業年度で発生した赤字(欠損金)が、将来納めるべき法人税を劇的に軽減する効果を持つことをご存知でしょうか。この「繰越欠損金」制度を正しく活用すれば、事業が黒字化した際の税負担を最小限に抑え、手元に残る現金を最大化できます。

手元資金の充実は、未来の事業投資や経営の安定化に直結します。繰越欠損金は、まさにそのための非常に強力な節税策と言えるでしょう。

この記事を最後までお読みいただければ、繰越欠損金の基本的な仕組みから具体的な適用条件、さらには会計処理に至るまで、専門家レベルで深く理解できます。

税務調査で指摘を受けないための注意点や、特に中小企業が享受できる有利な活用法も網羅しているため、自信を持って自社の節税戦略を立案できるようになります。

「手続きが複雑そうだ」「専門知識がないと難しいのではないか」といった不安を感じる必要はありません。繰越欠損金の適用は、日々の適切な経理処理と青色申告という、堅実な経営基盤を持つ企業であれば、どの企業でも実践可能です。

本記事では、そのためのステップを一つひとつ、丁寧に解説していきます。

目次

そもそも繰越欠損金とは?赤字と欠損金の違いから理解する

繰越欠損金制度を理解するための第一歩は、「赤字」と「欠損金」という二つの言葉の違いを正しく認識することです。多くの経営者がこれらを同じ意味合いで捉えがちですが、税務の世界では明確に区別して扱われます。

会社の決算書、特に損益計算書上で利益がマイナスになった状態を、一般的に「赤字」と呼びます。これは会計上の利益、つまり「収益から費用を差し引いた結果」がマイナスであることを示しています。

一方で「欠損金」とは、法人税を計算する過程で生じる、税務上の赤字を指します。法人税は、会計上の利益に税務特有の調整(加算・減算)を加えて算出した「課税所得」を基に計算されます。

この課税所得は、「益金(えききん)」から「損金(そんきん)」を差し引くことで算出されます。益金は会計上の収益に、損金は費用に似ていますが、その範囲や認識基準が必ずしも一致するわけではありません。この税務計算の結果、損金が益金を上回り、課税所得がマイナスになった場合、そのマイナス金額が「欠損金」となります。

そして、「繰越欠損金」とは、その事業年度に発生した欠損金のうち、翌事業年度以降に繰り越すことが認められた金額のことです。つまり、ある年に発生した税務上の赤字(欠損金)を、将来黒字になった年の所得から差し引くことができる、という制度の根幹をなすのが繰越欠損金なのです。

この仕組みを例えるなら、欠損金は「赤字の年に獲得した、将来の税金を割り引くための特別なクレジット」のようなものです。そして繰越欠損金制度は、そのクレジットを「税金の貯金箱」に貯めておき、利益が出た年に取り出して税金の支払いと相殺できる仕組み、と考えると分かりやすいでしょう。

この制度の目的は、単年度の業績だけで税負担を判断するのではなく、複数年度にわたる企業の経営活動を平準化することにあります。特に、赤字からの回復期にある企業の負担を軽減し、再成長を支援する重要な役割を担っています。

繰越欠損金がもたらす3つの絶大なメリット

繰越欠損金制度は、単なる赤字補填の仕組みにとどまりません。これを戦略的に活用することで、企業経営に計り知れない恩恵をもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットを具体的に解説します。

メリット1:法人税負担の直接的な軽減による節税効果

最も直接的かつ強力なメリットは、法人税の負担を大幅に軽減できる点です。通常、法人税は黒字の所得(課税所得)に対して課税されます。しかし、過去の年度から繰り越された欠損金がある場合、その年の課税所得から繰越欠損金を差し引くことができます。

その結果、控除後の金額に対して課税されるため、納税額が大きく減少します。具体的な数字で見てみましょう。

仮に、前年度から300万円の繰越欠損金があるとします。そして今年度、事業が好調で500万円の課税所得(黒字)が出たとします。この場合、繰越欠損金がなければ、500万円の所得に対して法人税が課されます。

しかし、繰越欠損金制度を適用すると、計算は以下のようになります。

課税対象となる所得 = 今年度の所得500万円 − 繰越欠損金300万円 = 200万円

結果として、法人税は200万円に対してのみ課税されることになります。これにより納税額が大幅に圧縮され、非常に高い節税効果が生まれるのです。

メリット2:キャッシュフローの改善と経営の安定化

税負担の軽減は、企業のキャッシュフロー改善に直接つながります。法人税の支払いは、企業にとって大きな現金支出(キャッシュアウト)です。繰越欠損金の活用によってこの支出を抑制できれば、その分だけ手元に現金を残すことが可能になります。

手元資金が潤沢になることで、さまざまな好循環が生まれます。例えば、新規設備への投資や研究開発、人材採用など、未来の成長に向けた投資に資金を回しやすくなります。また、予期せぬ市況の悪化やトラブルが発生した際にも、資金繰りに余裕を持って対応できるでしょう。さらに、借入金の返済を進めることで、財務体質の改善も図れます。

特に、赤字経営から回復途上にある中小企業にとって、キャッシュフローの安定はまさに生命線です。繰越欠損金は、その経営基盤を支えるための強力な支えとなるのです。

メリット3:中長期的な視点での経営計画の平準化

繰越欠損金制度は、企業の税負担を複数年度にわたって平準化する効果があります。事業経営には、どうしても好不調の波がつきものです。ある年に大規模な先行投資を行って赤字になったとしても、その損失を将来の利益と相殺できるため、単年度の赤字が経営に与える打撃を和らげることができます。

この制度の存在により、経営者はより長期的で戦略的な視点に立った意思決定をしやすくなります。例えば、数年間は赤字を覚悟で大規模な研究開発プロジェクトに着手する、といった判断も可能になるでしょう。

なぜなら、プロジェクト初期の赤字(欠損金)が、将来プロジェクトが成功して利益を生み始めた時期の税負担を軽減してくれる「未来の資産」として機能するからです。過去の損失を単なる失敗として終わらせるのではなく、未来の利益を守るための戦略的な資産へと転換させる力。

これこそが、繰越欠損金制度が持つ、財務諸表の数字だけでは測れない本質的な価値と言えます。

この視点を持つことで、経営者は一時的な損失を恐れることなく、より大胆な成長戦略を描くことが可能になるのです。

【最重要】繰越欠損金を適用するための3つの絶対条件

繰越欠損金は非常に強力な制度ですが、どの企業でも無条件に利用できるわけではありません。税務当局は、この特典を与える代わりに、企業に対して一定の透明性と継続性を求めています。ここでは、適用を受けるために必ず満たすべき3つの絶対条件を解説します。これらの条件は、制度活用のための「パスポート」とも言える重要なものです。

条件1:欠損金が生じた事業年度に「青色申告」をしていること

これが最も重要かつ基本的な条件です。欠損金を将来に繰り越すためには、その欠損金が発生した事業年度の法人税申告を「青色申告」で行っている必要があります。白色申告で申告した場合、原則としてその年に生じた欠損金は繰り越すことができません。

青色申告を行うためには、事前に税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出し、承認を得ておく必要があります。また、日々の取引を複式簿記などの正規の簿記の原則に従って正確に記帳し、それに基づいた決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成することが求められます。

これらの要件は、税務当局が繰り越される欠損金の額が正確に計算されたものであることを確認するための、信頼性の担保にほかなりません。

条件2:欠損金発生後、連続して確定申告書を提出していること

欠損金が発生した事業年度から、その欠損金を実際に利用(控除)する事業年度までの間、毎年連続して確定申告書を提出し続ける必要があります。たとえ赤字が続いて納税額がゼロの年であっても、申告手続きを怠ることは許されません。

この連続申告は、税務当局が繰越欠損金の残高を毎年正確に追跡・管理するために不可欠なプロセスです。もし申告が途切れてしまうと、欠損金を繰り越す権利が失われる可能性があるため、細心の注意が必要です。

ただし、ここで一つ重要なポイントがあります。欠損金が発生した年度の申告は青色申告である必要がありますが、その後の事業年度の申告が白色申告であったとしても、青色申告の年に発生した欠損金を繰り越す権利は維持されます。何らかの理由で青色申告の承認が取り消された場合でも、過去の青色申告時代に築いた「資産」は守られる、と覚えておきましょう。

条件3:帳簿書類を規定期間(現在は10年間)保存していること

欠損金が生じた事業年度に係る帳簿や決算関係書類、取引に関する証憑類(領収書や契約書など)を、規定された期間、適切に保存しておく義務があります。現在の繰越期間が10年であることに合わせて、これらの帳簿書類の保存期間も原則として10年間と定められています。

税務調査などが行われた際に、申告した欠損金額の根拠を明確に提示できなければなりません。帳簿書類の適切な保存は、申告の正当性を証明するための最後の砦となります。

これら3つの条件は、単なる手続き上のルールではありません。これらは、税務当局との信頼関係を築くための約束事と捉えることができます。企業が「青色申告」で透明性の高い情報を提供し、「連続申告」で状況を報告し続け、「帳簿保存」で証拠を保持する。その見返りとして、国は「繰越欠損金」という大きな税制上のメリットを提供するのです。

この互恵関係を理解することが、制度を正しく、そして安心して活用するための鍵となります。

繰越期間と控除限度額 – 自社はどこまで使える?

繰越欠損金の適用条件を満たしたら、次に把握すべきは「いつまで」「いくらまで」利用できるのか、という具体的なルールです。この繰越期間と控除限度額は、会社の規模や欠損金が発生した時期によって異なるため、正確に理解しておくことが重要です。

繰越期間は原則10年 – ただし開始事業年度に注意

現在、事業年度に生じた欠損金は、その翌事業年度から原則として10年間繰り越すことが可能です。

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。この「10年」という期間は、平成30年(2018年)4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金から適用されています。それ以前、つまり平成30年(2018年)3月31日以前に開始した事業年度で生じた欠損金の繰越期間は9年間となります。

| 欠損金が生じた事業年度の開始日 | 繰越期間 |

| 平成30年(2018年)3月31日以前 | 9年間 |

| 平成30年(2018年)4月1日以後 | 10年間 |

この1年の違いは、古い欠損金の利用期限を管理する上で致命的な差になり得ます。自社が抱える繰越欠損金がいつの事業年度に発生したものなのかを正確に確認し、うっかり期限切れで失効させてしまうことがないように、管理を徹底しましょう。

控除限度額 – 中小企業は全額控除、大企業は50%まで

繰り越した欠損金を、ある年の黒字所得からいくらまで差し引けるか、という「控除限度額」は、法人の規模によって大きく異なります。

中小法人等

資本金1億円以下の法人(大法人による完全支配関係がある法人などを除く)や、資本金のない法人などは「中小法人等」に分類されます。中小法人等は税制上優遇されており、繰越欠損金の控除限度額はその事業年度の所得金額の100%、つまり全額です。

例えば、中小法人が300万円の繰越欠損金を持ち、その年に200万円の所得があった場合、所得の全額である200万円を欠損金と相殺できます。結果、その年の課税所得は0円となり、法人税はかかりません。残りの100万円の欠損金は、さらに翌期以降に繰り越されます。

大法人

一方で、資本金が1億円を超える「大法人」の場合、控除限度額には制限が設けられています。現在の制度では、控除できる金額はその事業年度の所得金額の50%が上限となります。

例えば、大法人が1,000万円の繰越欠損金を持ち、その年に800万円の所得があった場合、控除できるのは所得800万円の50%、つまり400万円までです。

課税対象となる所得 = 今年度の所得800万円 − 控除額400万円 = 400万円

この場合、400万円に対して法人税が課税されます。使用されなかった繰越欠損金600万円(1,000万円 – 400万円)は翌期以降に繰り越されます。

| 法人区分 | 資本金 | 控除限度額 |

| 中小法人等 | 1億円以下 | 所得金額の100% |

| 大法人 | 1億円超 | 所得金額の50% |

このように、中小企業にとっては所得の全額を控除できるという非常に大きなメリットがあります。自社の資本金を確認し、どちらのルールが適用されるのかを正しく理解しておくことが、正確な納税予測と資金計画の第一歩です。

実務のポイント:税効果会計と申告手続き

繰越欠損金の制度を理解したら、次は実務でどのように処理するのかを見ていきましょう。会計処理と税務申告は、制度を正しく活用するための両輪です。

会計処理:「繰延税金資産」として資産計上する

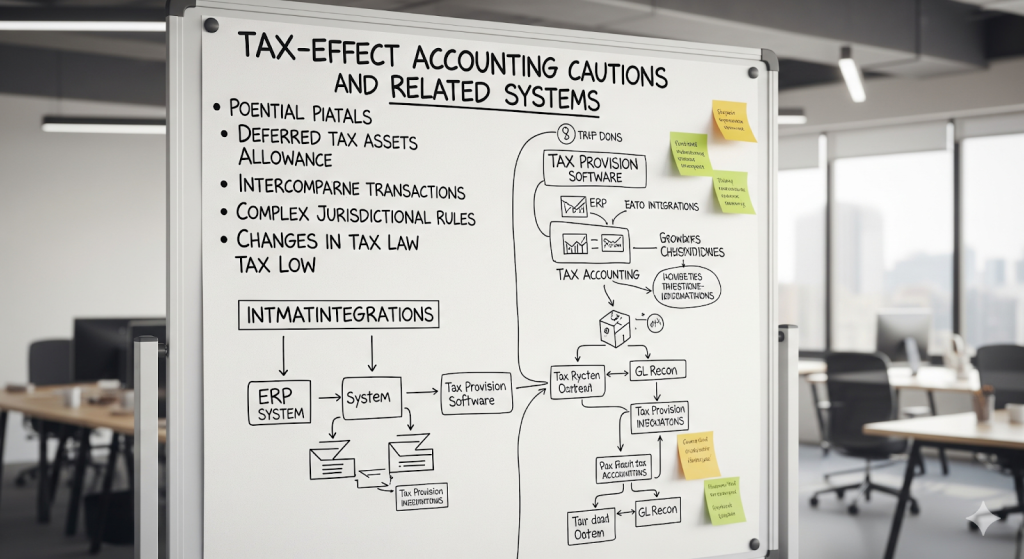

繰越欠損金は、将来の税金を減らす効果があるため、会計上は「資産」として扱われることがあります。この処理に用いられるのが「税効果会計」という考え方です。

税効果会計とは、会計上の利益と税務上の課税所得の間に生じる一時的な差異を調整し、企業の財務状況をより適切に表現するための会計手法です。繰越欠損金は、まさにこの「将来の税金負担を軽減する効果」を持つため、税効果会計の適用対象となります。

具体的には、繰越欠損金に法定実効税率(法人税、住民税、事業税を合わせた実質的な税率)を掛けた金額を、貸借対照表の資産の部に「繰延税金資産」という勘定科目で計上します。

例えば、100万円の繰越欠損金が発生し、法定実効税率が30%だとします。この場合、将来30万円(100万円 × 30%)の税金が軽減されると見込まれるため、30万円を繰延税金資産として計上します。仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 繰延税金資産 | 300,000円 | 法人税等調整額 | 300,000円 |

ただし、この繰延税金資産を計上するには、将来的に利益を上げて税金を支払う見込みがあること、つまり「回収可能性」があることが前提となります。将来の黒字化が見込めない場合は、資産として計上することはできません。

この会計処理は、単なるルール遵守以上の意味を持ちます。貸借対照表に繰延税金資産が計上されていることは、金融機関や投資家といった外部の利害関係者に対し、「この会社は過去の損失をバネに、将来利益を生み出す計画と自信がある」というメッセージを発信することにもつながります。それは、企業の財務管理能力の高さと将来性を示す、一つの指標となり得るのです。

税務申告:法人税申告書「別表七(一)」で管理する

会計上の処理とは別に、税務申告においては、繰越欠損金の発生から使用、そして残高までを正確に管理するための専用の様式があります。それが、法人税申告書の添付書類である「別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」です。

この別表七(一)は、繰越欠損金の台帳のような役割を果たします。具体的には、以下のような情報を事業年度ごとに記載し、管理していきます。

- 前期からの繰越額

- 当期に発生した欠損金額

- 当期の所得から控除(損金算入)した金額

- 翌期への繰越額

毎年、確定申告書にこの別表を添付して提出することで、税務署に対して繰越欠損金の状況を正式に報告することになります。この書類を正確に作成し続けることが、連続申告の義務を果たす上での具体的なアクションとなります。

活用時の注意点と関連制度

繰越欠損金制度を最大限に活用するためには、いくつかの重要なルールと、混同しやすい関連制度について理解しておく必要があります。これらを把握していないと、思わぬ不利益を被る可能性があります。

注意点1:最も古い年度の欠損金から順に使う「先入先出法」

複数の事業年度にわたって欠損金が発生し、繰越欠損金が累積している場合、どの年の欠損金から使うかを選ぶことはできません。税法では、最も古い事業年度に発生した欠損金から順番に控除していくという厳格なルールが定められています。これは会計で言うところの「先入先出法」と同様の考え方です。

このルールは、繰越期間の管理において非常に重要です。例えば、9年の期限が迫っている古い欠損金があるにもかかわらず、新しく発生した欠損金を先に使ってしまう、ということは認められません。期限切れによる失効を防ぐためにも、どの年度にいくら欠損金が発生したかを正確に把握し、古いものから着実に消化していく計画性が求められます。

注意点2:M&Aでの安易な活用は租税回避と見なされるリスク

赤字企業が持つ繰越欠損金は、M&A(企業の合併・買収)において魅力的な節税メリットに見えることがあります。一定の要件を満たす「適格合併」などでは、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継ぐことが可能です。

しかし、税務当局は、繰越欠損金の利用のみを目的とした租税回避的なM&Aに対して厳しい目を光らせています。事業の関連性がない、合併後に被合併法人の事業がすぐに廃止されるなど、M&Aに経済的な合理性がなく、節税が主目的であると判断された場合、欠損金の引き継ぎが否認されるリスクがあります。

繰越欠損金のメリットは、あくまでも事業承継という主目的から生じる副次的なものと捉えるべきでしょう。

関連制度:「欠損金の繰戻還付」との違い

繰越欠損金とよく比較される制度に「欠損金の繰戻還付(くりもどしかんぷ)」があります。これは、当期に生じた欠損金を将来に繰り越す(キャリーフォワード)のではなく、前期に繰り戻し(キャリーバック)て、前期に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。

この制度は主に中小企業が対象で、最大のメリットは赤字になった年にすぐ現金の還付を受けられる点にあります。そのため、即効性のある資金繰り対策として有効です。

繰越控除と繰戻還付は、どちらか一方を選択して適用することになります。経営者は、自社の状況に応じてどちらが有利かを判断する必要があります。将来の黒字化に自信があり、長期的な節税効果を重視するなら「繰越控除」を、当面の資金繰りが厳しく、迅速な現金確保を優先したい場合は「繰戻還付」を選択するのが一般的です。

| 項目 | 繰越欠損金の控除 | 欠損金の繰戻還付 |

| 目的 | 将来の税金を減らす | 過去の税金の還付を受ける |

| 対象期間 | 翌期以降最大10年間 | 前期1年間のみ |

| 資金効果 | 将来のキャッシュアウト抑制 | 即時のキャッシュイン |

| 主な対象 | 全ての青色申告法人 | 主に中小法人等 |

この戦略的な選択を的確に行うためにも、両制度の違いを正しく理解しておくことが不可欠です。

まとめ

本記事では、繰越欠損金制度について、その基本的な仕組みからメリット、適用条件、実務上のポイントまでを網羅的に解説しました。最後に、経営者が押さえておくべき要点を再確認します。

- 繰越欠損金は、過去の税務上の赤字(欠損金)を将来の黒字所得と相殺し、法人税負担を軽減する強力な節税制度です。

- 適用には「青色申告」「連続申告」「帳簿保存」の3つの絶対条件を満たす必要があります。

- 繰越期間は原則10年間ですが、平成30年4月1日より前に開始した事業年度の分は9年間です。

- 中小企業は所得の100%まで控除可能という大きな優遇措置があります。

- 税務申告では「別表七(一)」で正確に管理し、会計上は「繰延税金資産」として計上することがあります。

繰越欠損金は、単に過去の赤字を処理するための制度ではありません。これは、企業の財務体力を強化し、未来への投資を後押しするための、国が認めた戦略的な経営ツールです。

この記事を参考に、まずは自社の過去の申告状況を確認し、適用可能な繰越欠損金がないかを見直してみてください。そして、今後の経営戦略の中に、この制度をどのように組み込んでいくかを検討することをお勧めします。

不明な点があれば、顧問税理士などの専門家に相談し、自社にとって最適な活用法を見つけ出すことが、賢明な経営への第一歩となるでしょう。積極的な税務計画は、強く、しなやかな企業を作るための礎となります。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…