下請事業者との取引において、支払い遅延や急な仕様変更といった厄介なトラブルから解放され、安心して事業成長に集中したいと考えているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。これらの問題を解決する鍵は、法律で定められた「発注書(3条書面)」の正しい作成と運用にあります。

この記事を最後まで読むことで、下請法が求める発注書の全てを理解し、法的なリスクを限りなくゼロに近づける具体的な方法を習得できます。公正取引委員会の指導や罰金を恐れる日々から脱却し、自信を持って取引を主導できる未来が手に入ります。

法律の専門家でなくても問題ありません。本稿では、必須記載事項のチェックリストや具体的な文例、よくある失敗例を交えながら、誰でも今日から実践できるステップバイステップの解説を提供します。複雑に思える法律要件を、あなたの会社の強固な盾に変えていきましょう。

目次

なぜ「発注書」が重要なのか?下請法の基本と3条書面の役割

多くの事業者にとって、書類作成は煩雑な業務に感じられるかもしれません。しかし、下請法における発注書は、単なる事務手続きではなく、自社を法的なリスクから守り、取引の透明性を確保するための極めて重要なツールです。

下請代金支払遅延等防止法、通称「下請法」は、資本金の大きい「親事業者」が、その優越的な地位を利用して「下請事業者」に不利益を与えることを防ぎ、下請事業者の利益を保護することを目的としています。この法律の根幹をなすのが、取引内容を明確にするための書面交付義務です。

口頭での発注は、取引内容や条件が不明確になりがちで、「言った言わない」の争いや認識の齟齬といったトラブルの温床となります。こうした事態を未然に防ぐため、下請法では親事業者に対し、主に4つの義務を課しています。

- 書面の交付義務

- 支払期日を定める義務

- 書類の作成および保存義務

- 遅延利息の支払義務

この中でも、すべての取引の出発点となるのが「書面の交付義務」です。下請法第3条で定められていることから、この発注書は通称「3条書面」と呼ばれます。

3条書面は、単なる注文の記録ではありません。法律が定める12の必須項目を記載することで、発注の一つひとつが法的に有効な「ミニ契約書」としての役割を果たします。これにより、親事業者は後から一方的に仕様を変更したり、不当な理由で納品物の受け取りを拒否したりすることができなくなります。

つまり、3条書面を正しく交付することは、下請事業者を守ると同時に、親事業者自身がコンプライアンスを遵守し、健全な取引関係を築いていることの証明となるのです。

下請法3条書面に必須の12記載事項と書き方のポイント

3条書面には、特に決まった様式やフォーマットは存在しません。しかし、下請法第3条および関連する公正取引委員会の規則により、必ず記載しなければならない12の項目が定められています。これらの項目が一つでも欠けていると、法律違反とみなされる可能性があるため、細心の注意が必要です。

3条書面に記載すべき12の事項

自社の発注書テンプレートがこれらの要件を満たしているか、以下の項目で確認してみてください。

1. 親事業者及び下請事業者の名称

発注者である親事業者と、受注者である下請事業者の正式名称を記載します。「(株)」などの略称は避け、「株式会社」と正確に記す必要があります。番号や記号で事業者を識別することも可能ですが、その場合は当事者双方がどの事業者を指すのかを明確に特定できることが条件となります。

2. 委託した日

発注を確定した年月日を具体的に記載します。例えば、「2025年10月1日」のように、年月日を明確に記します。この日付は、後の支払期日の起算点となるため、非常に重要です。

3. 給付の内容

取引におけるトラブルを回避する上で、最も重要といえる項目です。誰が読んでも解釈に齟齬が生じないレベルで、具体的かつ明確に記載する必要があります。「Webサイト制作一式」のような曖昧な記述では不十分です。

例えば、ソフトウェア開発を委託する場合、仕様、規格、機能、数量、品質などを具体的に記述します。「〇〇システムにおけるユーザー管理機能の開発」といったレベルではなく、「ユーザー登録機能(メールアドレス、パスワード、氏名)、ログイン・ログアウト機能、パスワードリセット機能」のように、機能単位で詳細に記載することが望ましいです。

特に、知的財産権(著作権など)の譲渡や利用許諾が取引に含まれる場合は、その範囲(譲渡する権利の種類、利用目的、期間など)を明確に書面に記載しなければ、親事業者の権利として認められない可能性があるため、細心の注意が求められます。

4. 給付を受領する期日(納期)

下請事業者が納品物を納める、あるいは役務を提供する期日を、「2025年11月30日」のように特定の日付で記載します。「11月下旬」や「12月上旬」といった曖昧な表現は認められません。

5. 給付を受領する場所

物品の納品場所や、役務提供が行われる場所を具体的に記載します。例えば、「東京都千代田区〇〇ビル5階 当社事業部」のように、住所や部署名まで明確に記す必要があります。

6. 検査を完了する期日

納品物等の検査を行う場合に記載が必要です。検査期間は、給付を受領した日から起算して不当に長い期間を設定することはできません。業種や製品の特性に応じて、社会通念上妥当な期間を設定する必要があります。

7. 下請代金の額

原則として、消費税込みの具体的な総額を記載します。しかし、取引の性質上、発注時点でどうしても具体的な金額を確定できない「正当な理由」がある場合に限り、客観的で明確な算定方法を記載することが認められています。

ここで注意すべきは、「正当な理由」の範囲が非常に限定的であるという点です。「親事業者側の顧客との価格交渉が終わっていない」といった理由は、下請法上の正当な理由とは認められません。あくまで、業務の性質上、客観的に見て金額の事前確定が不可能と認められる場合に限られます。

算定方法を記載する場合も、「作業時間 × 時間単価」や「1文字あたりの単価 × 文字数」のように、誰が計算しても同じ結果になるものでなければなりません。

8. 下請代金の支払期日

給付の受領日から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内で具体的な日付を定めます。「毎月末締め翌月25日払い」のように、支払サイクルと支払日を明確に記載します。受領日から60日を超える支払期日を設定することは、下請法違反となります。

9. 手形交付時の事項

下請代金を手形で支払う場合に記載します。手形の金額(支払額)と、手形の満期日を明記する必要があります。

10. 一括決済方式時の事項

一括決済方式(ファクタリング等)で支払う場合に記載が必要です。利用する金融機関名、下請事業者が割引を受けずに代金を受け取れる期日(支払期日)、そして割引料などの手数料を負担させる場合はその計算方法などを記載します。

11. 電子記録債権時の事項

電子記録債権(でんさい)で支払う場合に記載します。電子記録債権の額と、債権の満期日を明記する必要があります。

12. 有償支給原材料等がある場合の事項

親事業者が下請事業者に対し、業務に使用する原材料などを有償で提供する場合に記載します。提供する品名、数量、対価(価格)、そしてその対価の決済方法や決済期日などを具体的に記す必要があります。

例外的な対応:補充書面の活用

業務の性質上、どうしても発注時点で「給付の内容」や「下請代金の額」などの一部事項を具体的に記載できない場合があります。そのようなケースでは、まず確定している事項のみを記載した書面を交付します。

その際、書面には「内容が定められない理由」と「内容を定めることとなる予定期日」を明記する必要があります。そして、内容が確定次第、速やかにその事項を記載した「補充書面」を交付することで、法的な要件を満たすことが可能です。この手続きを怠ると、当初の書面が不完全であったとみなされ、法律違反となる可能性があります。

発注書を巡るトラブル事例と違反した場合の重い代償

3条書面の交付を怠ったり、記載内容に不備があったりすると、単なる事務的なミスでは済まされません。深刻なビジネストラブルに発展するだけでなく、厳しい法的ペナルティが科される可能性があります。

発注書なし・記載不備が引き起こす典型的なトラブル

- 口頭発注による認識の齟齬

仕様や納期、金額について口頭でやり取りした結果、後になって「そんなことは言っていない」「聞いていない」という水掛け論に発展するケースは後を絶ちません。これにより、プロジェクトの遅延や品質の低下、当事者間の信頼関係の崩壊を招きます。 - 不当な受領拒否ややり直し

発注内容が曖昧なことを逆手に取られ、納品後に「依頼したものと違う」という理由で受領を拒否されたり、下請事業者に責任がないにもかかわらず無償でのやり直しを強要されたりするケースがあります。これは下請事業者の経営を圧迫する深刻な問題です。 - 一方的な代金減額

発注時に明確な金額を取り決めていないため、「品質が想定より低かった」「市場価格が下落した」「協力会社割引」など、親事業者が一方的な理由で代金を減額する口実を与えてしまいます。これは下請法で禁止されている「下請代金の減額」に該当する可能性が高い行為です。

法律違反に対する厳しいペナルティ

下請法違反には、厳しい罰則が設けられています。

- 50万円以下の罰金

3条書面を交付しなかった場合や、記載事項に漏れがあった場合、また取引記録(5条書面)の作成・保存義務を怠った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。これは、違反行為を行った担当者個人だけでなく、法人そのものにも科される「両罰規定」であり、会社としての管理責任が厳しく問われます。 - 行政指導と企業名の公表

罰金以上に深刻なのが、行政処分による社会的信用の失墜です。下請法違反の疑いがあると、公正取引委員会や中小企業庁による調査が行われ、違反が認められれば指導や勧告が出されます。

勧告を受けた場合、その事実と企業名が公正取引委員会のウェブサイトなどで公表される可能性があります。これは、取引先や金融機関、消費者からの信用を著しく損なう、非常に大きな経営リスクです。一度失った信用を回復するのは容易ではなく、事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 - 高率な遅延利息

支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年率14.6%という非常に高い利率の遅延利息を支払う義務が発生します。これは、金融機関の貸出金利などと比較しても極めて高い利率であり、企業の資金繰りに大きな負担を強いることになります。

このように、3条書面の不備は、単なる書類上の問題ではなく、罰金、信用の失墜、余分な金銭的負担という三重の苦しみをもたらす可能性があるのです。

業務効率化の切り札!発注書の電子化と法的に有効な進め方

紙の発注書を印刷し、押印して郵送するプロセスは、時間もコストもかかります。そこで有効なのが、発注書の電子化です。電子メールや電子契約システムを活用すれば、業務効率を大幅に改善し、テレワークにも柔軟に対応できます。しかし、3条書面を電子化するには、厳格な法的要件を満たす必要があります。

絶対条件:下請事業者の事前承諾

3条書面を電子データで交付するためには、必ず事前に、下請事業者から書面または電磁的方法による承諾を得なければなりません。電話など、口頭での承諾は法的に無効です。この承諾を得ずに電子メールで発注書を送付した場合、3条書面を交付していないことになり、法律違反となります。

承諾を得る際には、以下の点を書面などで明確に示す必要があります。

- 使用する電磁的方法の種類と内容(例:「発注書をPDF形式のファイルで作成し、電子メールに添付して送付する方法」)

- 下請事業者が電子交付を拒否できる旨(承諾はいつでも撤回できることを明記し、強制ではないことを示す)

電子交付時の技術的な注意点

親事業者が電子メールを送信しただけでは、書面交付義務を果たしたことにはなりません。重要なのは、下請事業者がそのデータを自身のパソコンなどのファイルに記録(保存)できる状態にすることです。

- ダウンロード機能が必須

ウェブサイト上で発注内容を閲覧させるだけでは不十分です。下請事業者がその内容をダウンロードして手元に保存できる機能がなければ、法的な要件を満たしません。 - 受信・保存の確認

親事業者は、下請事業者がデータを正常に受信し、ファイルに記録できたかを確認する責任を負います。もしシステム障害などで記録されなかった場合、親事業者は3条書面不交付の責任を問われる可能性があります。

電子化は大きなメリットをもたらしますが、その裏には親事業者の重い責任が伴います。安易にメール送付に切り替えるのではなく、法的な要件を十分に理解し、適切な手順を踏むことが不可欠です。また、電子データで授受した発注書は、電子帳簿保存法の要件に従って電子データのまま保存する必要がある点にも留意が必要です。

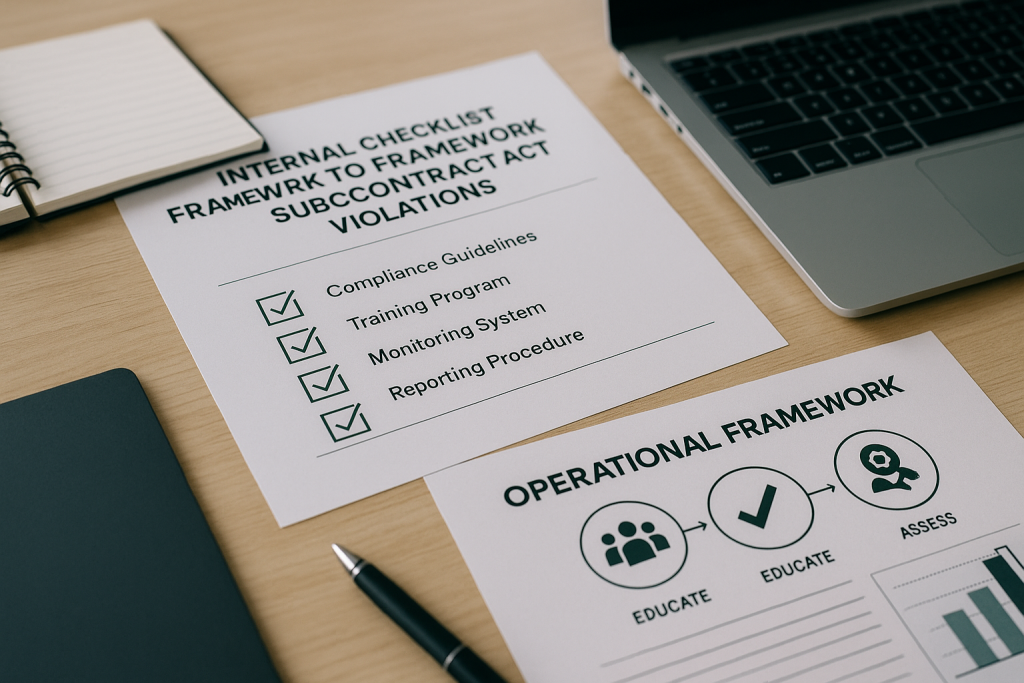

下請法違反を防ぐための社内チェックリストと運用体制の構築

下請法コンプライアンスは、一度きりの対応で終わるものではありません。継続的に法令を遵守し、リスクを管理するための社内体制を構築することが重要です。

発注書作成時チェックリスト(親事業者向け)

発注書を発行する前に、以下の項目を必ず確認しましょう。

- [ ] 取引の前提確認: この取引は下請法の適用対象か?(自社と相手方の資本金区分、取引内容を確認)

- [ ] 交付タイミング: 発注と「直ちに」書面を交付しているか?(電話での先行発注後、すぐに書面を送付しているか?)

- [ ] 記載事項の網羅性: 3条書面の必須記載事項12項目はすべて記載されているか?

- [ ] 内容の明確性: 「給付の内容」「下請代金の額」「納期」「支払期日」は、誰が見ても一意に解釈できるほど具体的か?

- [ ] 代金額の妥当性: 具体的な金額を記載しているか?算定方法を記載する場合、その理由は客観的に正当か?仮単価のまま放置していないか?

- [ ] 電子交付の適法性: 電子データで交付する場合、事前に下請事業者から有効な形式で承諾を得ているか?

継続的なコンプライアンスを実現する社内体制

チェックリストの運用と合わせて、以下の体制を整備することが、下請法違反を未然に防ぐための鍵となります。

担当者への教育と情報共有

下請法の知識は、法務部門だけでなく、実際に発注業務を行う営業や購買の担当者全員が共有すべきです。定期的な研修会などを実施し、法改正の動向や社内で発生したヒヤリハット事例を共有することで、法令遵守の意識を社内全体で高めましょう。

発注書テンプレートの標準化

必須記載事項を網羅し、法的な不備がない発注書のテンプレートを作成し、社内で統一して使用します。これにより、担当者による記載漏れや知識不足によるミスを防ぐことができます。可能であれば、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けることが望ましいです。

承認フローの確立

担当者が作成した発注書を、発行前に上長や関連部署(法務・経理など)がチェックする承認フローを設けることで、記載漏れや不適切な取引条件を組織的に防ぐことができます。特に、金額の大きい取引や複雑な取引については、多角的なチェックが不可欠です。

定期的な内部監査の実施

実際に交わされた発注書や取引記録を定期的に監査し、下請法の規定に沿った運用がなされているかを確認する仕組みを構築します。これにより、問題の早期発見と是正が可能になり、コンプライアンス体制の実効性を高めることができます。

下請法遵守は、単なる義務ではなく、企業の持続的な成長を支える経営基盤です。テンプレートという「点」の対策だけでなく、教育や監査といった「線」や「面」の対策を組み合わせることで、強固なコンプライアンス体制を築くことができます。

まとめ

本記事では、下請法における発注書、すなわち3条書面の重要性から具体的な作成方法、違反時のリスク、そして効率的な運用体制の構築までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認します。

- 下請法における発注書(3条書面)は、口頭発注によるトラブルを未然に防ぎ、公正な取引を実現するための法的義務です。

- 12の必須記載事項を、誰が読んでも誤解の生じないレベルで具体的かつ明確に記載することが極めて重要です。

- 書面の不交付や記載不備は、50万円以下の罰金や企業名の公表といった、事業の存続に関わる厳しいペナルティに繋がる可能性があります。

- 発注書の電子化は業務効率化に有効ですが、下請事業者の事前承諾など、厳格なルールを遵守する必要があります。

- 法的に不備のないテンプレートの活用と、教育や監査を含む社内体制の整備が、継続的なコンプライアンスの鍵となります。

正しい発注書の運用は、法的なリスクを回避するためだけの守りの一手ではありません。それは、下請事業者との良好な信頼関係を築き、サプライチェーン全体の競争力を高め、自社の事業を安定させるための攻めの基盤です。この記事を参考に、ぜひ自社の取引プロセスを見直し、すべてのパートナーから信頼される親事業者であり続けてください。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…