電子帳簿保存法に対応するため、日々発生する口座振替のデータをどう扱えばよいか、頭を悩ませていませんか。もし、この複雑な法律対応が、単なる義務ではなく、経理業務全体を効率化し、より正確にするチャンスだとしたらどうでしょう。

本記事を読めば、あなたの会社でおこなわれているインターネットバンキングでの振込や引落しといった、ごく普通の取引記録を、法律の要件を満たしつつ、最も効率的に保存する具体的な方法がわかります。

さらに、多くの企業が見落としている「オンライン明細の致命的な罠」とその回避策も明らかにします。

ここで解説する方法は、理論だけでなく、どんな規模の事業者でも今日から実践できる具体的な手順です。手作業での管理からシステムを活用した自動化まで、あなたの会社に最適な選択肢が見つかり、明確な実行計画を立てられるようになります。

目次

口座振替が重要論点である理由と電子帳簿保存法の基本

2024年1月1日、日本のすべての事業者にとって経理業務のあり方を根本から見直す、大きな転換点が訪れました。電子帳簿保存法における「電子取引」データの電子保存が、猶予期間を終えて完全に義務化されたのです。

この法改正は、単に書類の保存方法が変わるという話ではありません。日々の業務に深く関わる「口座振替」の扱いが、コンプライアンス上の最重要課題の一つとして浮上したことを意味します。

電子取引の定義とインターネットバンキングの位置づけ

電子帳簿保存法が定める「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式によりおこなう取引を指します。具体的には、請求書や領収書のPDFをメールで受け取ったり、ECサイトからダウンロードしたりする行為がこれにあたります。

そして、この定義に明確に含まれるのが、インターネットバンキングを利用した取引です。企業の大小を問わず、支払いや振込、入金確認などで日常的に利用されているインターネットバンキングは、そのすべてが電子取引に該当します。

取引が完了した際に画面に表示される確認情報や、ダウンロードできる利用明細データそのものが、法律で保存を義務付けられた「取引情報」なのです。

保存対象となるデータ、ならないデータの具体例

この法律を正しく理解するためには、何が対象で、何が対象外なのかを明確に区別することが不可欠です。判断の基準は、「取引情報が最初から電子データとしてやりとりされたか」という点にあります。

保存対象となる電子データ

- インターネットバンキングの振込明細(PDFやCSV形式でダウンロードしたもの)

- 振込完了画面のスクリーンショット

- オンラインで受け取った「口座振替のお知らせ」

- クレジットカードのウェブ利用明細

これらのデータは、取引の証拠として電子の形で発生・授受されているため、電子データのまま保存する義務があります。

保存対象外(紙での保存、またはスキャナ保存が選択可能)

- 手書きで作成し、金融機関の窓口に提出した口座振替依頼書

- 郵送で届く紙の口座振替通知書や利用明細書

- ATMの利用明細票

これらは紙を正本としてやりとりしているため、電子取引には該当しません。したがって、紙のまま保存するか、スキャナ保存の要件に従って電子化するかを選択できます。

この区別は、経理の現場における根本的な意識改革を求めます。これまで「通帳」や「紙の明細」が取引の絶対的な証拠でした。しかし法律は、インターネットバンキングに関しては、その電子データ自体を取引の正本と位置づけています。

これは、単に記録を残すという受動的な作業から、データを正式な証憑として能動的に管理する体制への移行を意味します。このパラダイムシフトを理解することが、電子帳簿保存法対応の第一歩となるのです。

口座振替データ保存に必須の「真実性」と「可視性」の要件

電子取引データを単にパソコンのフォルダに保存しておくだけでは、法律の要件を満たしたことにはなりません。電子帳簿保存法は、保存するデータに対して「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの大きな要件を課しています。

これは、保存されたデータが改ざんされておらず、かつ、税務調査などで必要になった際にすぐに内容を確認できる状態を保証するためのものです。

真実性の確保(データが本物であることの証明)

真実性の確保とは、保存されたデータが作成時から変更されていないこと、つまりそのデータの正当性を担保するための措置です。法律は、以下のいずれか1つの措置を講じることを求めています。

- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る

- データを受け取った後、速やかにタイムスタンプを付与する

- データの訂正や削除の履歴が残るシステム、または訂正や削除ができないシステムを利用する

- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿って運用する

中小企業や個人事業主にとって、タイムスタンプの導入や専用システムの利用はハードルが高い場合もあります。そのため、最も現実的な選択肢となるのが4番目の事務処理規程の整備です。これは、社内でデータの取り扱いに関するルールを文書化し、そのルールを遵守することでデータの真実性を担保する方法です。

可視性の確保(データの検索・表示ができる状態)

可視性の確保とは、保存した電子データを必要な時に人間が読める形で表示・印刷できること、そして特定の取引をすぐに見つけ出せる状態にしておくことを指します。これには、パソコンやディスプレイ、プリンタといった機器を備え付けることに加え、特に重要となるのが検索機能の確保です。

検索機能確保の3つの条件

税務調査官が「特定の取引先の、特定の期間の、特定の金額の取引を見たい」と要求した際に、すぐに対応できなければなりません。そのために、原則として以下の3つの条件でデータを検索できる状態にしておく必要があります。

- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」を検索条件として設定できること

- 日付または金額の範囲を指定して検索できること

- 2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

(例:「2024年10月」かつ「株式会社ABC商事」)

ただし、この検索要件には緩和措置が設けられています。基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者、または税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている事業者は、2番と3番の要件(範囲指定検索と組み合わせ検索)が免除されます。

これらの要件は、一見すると複雑で、特に手作業での対応は煩雑に感じられるかもしれません。ファイル名を規則的に付けたり、Excelで索引簿を作成したりする方法で対応は可能ですが、取引件数が増えるほど、その手間と入力ミスのリスクは増大します。

実は、この一連の要件設定そのものが、国の大きな意図を反映しています。法律は、手作業でのコンプライアンスを不可能ではないとしつつも、体系的に非効率でリスクが高いものとして設計されています。これにより、事業者が自発的に会計システムなどのITツールを導入し、業務のデジタル化(DX)を進めることを間接的に促しているのです。

つまり、電子帳簿保存法は単なる規制ではなく、日本経済全体の生産性向上を目的とした、戦略的な政策の一環と捉えることができます。

オンライン明細の罠と銀行システムのギャップ

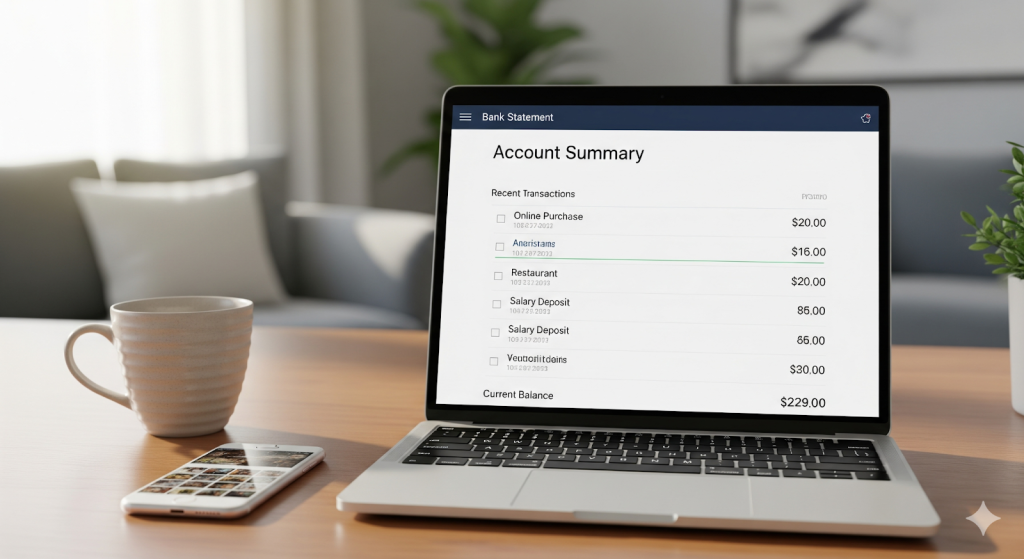

電子帳簿保存法の対応を進める中で、多くの事業者が陥りやすい、非常に危険な誤解が存在します。それは、「インターネットバンキングのサイト上でいつでも明細が見られるから、わざわざデータをダウンロードしなくても大丈夫だろう」という考えです。この一見合理的に思える判断が、実はコンプライアンス上の大きな落とし穴となります。

国税庁のガイダンスにおける注意点

国税庁が公表している一問一答(Q&A)には、たしかに「ECサイトや金融機関のサイト上で、取引情報(領収書や利用明細など)がいつでも確認できる状態であるならば、必ずしもその都度データをダウンロードして保存しなくても差し支えない」という趣旨の記載があります。

この記述だけを読むと、銀行のウェブサイトにログインすれば明細が見えるのだから、特別な保存作業は不要だと解釈してしまいがちです。しかし、このガイダンスには決定的に重要な前提条件が隠されています。

法律が定める「7年間」の保存期間

法人税法や所得税法では、帳簿書類の保存期間が定められています。法人の場合、原則として7年間の保存が義務付けられています。さらに、繰越欠損金がある場合には最長10年間となります。個人事業主の場合も、書類の種類に応じて5年または7年の保存が必要です。

つまり、国税庁の言う「いつでも確認できる状態」とは、この法定保存期間である7年ないし10年の間、継続してオンライン上でデータを参照できることを意味します。

銀行サービスの保存期間に関する注意点

ここが最大の罠です。結論から言えば、国内のほぼすべての金融機関が提供する標準的なインターネットバンキングサービスは、この7年という要件を満たしていません。多くの銀行では、オンラインで無料で閲覧できる取引明細の期間は、過去1〜2年程度に限定されています。

この事実を具体的に示すため、主要な金融機関の取引明細閲覧可能期間を以下にまとめました。

| 金融機関 | 標準の閲覧可能期間 | 長期保存のオプション | 備考(要アクション) |

| 三菱UFJ銀行 | 25ヶ月 | Eco通帳+取引推移表申込で最長10年 | 標準では7年要件を満たさず。Eco通帳への切替と定期的な申込が必要。 |

| 三井住友銀行 | 24ヶ月(紙通帳契約者) | Web通帳で最長30年 | Web通帳への切替が必須。紙通帳のままでは要件を満たせない。 |

| みずほ銀行 | 3ヶ月(みずほダイレクト) | みずほダイレクト通帳申込で最長10年 | 標準の閲覧期間が極端に短い。ダイレクト通帳への切替がほぼ必須。 |

| 楽天銀行 | 24ヶ月 | CSV/PDFダウンロードで口座開設日から全期間可能 | 閲覧は短いがダウンロードは可能。定期的な手動ダウンロードが必須。 |

| PayPay銀行 | 5年以内(WebからのPDF発行) | 5年超は有料・郵送対応 | 5年でデータが消えるリスク。7年保存のためには定期ダウンロードが必須。 |

この表が示す現実は明らかです。一部の銀行ではWeb通帳などのオプションサービスに切り替えることで長期保存が可能になりますが、標準設定のままでは数年でデータが閲覧できなくなります。

税務調査は数年後におこなわれるのが一般的です。その時に「銀行サイトからデータが消えてしまって提出できません」という言い訳は通用しません。

したがって、導き出される結論は一つです。「銀行のポータルサイトに依存する戦略は、コンプライアンス違反である。事業者は、自らの責任において、取引データを能動的にダウンロードし、7年間保存し続けなければならない」。この事実を認識することが、すべての正しい対応の出発点となります。

実践:口座振替データの具体的な保存方法

オンライン明細の罠を理解した上で、次に取り組むべきは、口座振替データを確実に保存するための具体的な業務フローの構築です。ここでは、特別なシステムを導入せず、手作業で法律の要件を満たすための実践的な手順を解説します。

取引データのダウンロード

まず、定期的に銀行のインターネットバンキングサイトにログインし、取引データをダウンロードします。多くの銀行では、月ごとや期間を指定して取引明細をPDFやCSV形式でダウンロードする機能が提供されています。

保存すべきデータは、振込完了画面のスクリーンショットでも構いません。重要なのは、そのデータに「取引年月日」「取引金額」「取引先名」という、検索要件の基本となる3つの情報が明確に記載されていることです。月に一度、あるいは週に一度など、自社の取引量に合わせて定期的にこの作業をおこない、データの保存漏れを防ぐことが肝心です。

規則性のあるファイル名の設定

ダウンロードしたデータをただ保存するだけでは、検索要件を満たせません。最も簡単で確実な方法は、ファイル名自体に検索のための情報を埋め込むことです。以下のルールに沿って、ファイル名を統一しましょう。

基本フォーマット: 取引年月日_取引先名_取引金額_内容.pdf

具体例: 20241031_株式会社ABC商事_55000_オフィス賃料.pdf

このファイル名を付ける際には、いくつかのポイントがあります。

- 日付の形式:「20241031」のように「YYYYMMDD」形式で統一します。これにより、ファイルが日付順に自動で並び、管理が容易になります。

- 取引先名:「株式会社」を「(株)」とするかなど、表記ルールを社内で統一します。表記が揺れると、検索時にヒットしなくなる可能性があります。

- 金額:金額は税込みか税抜きか、帳簿の処理方法と合わせるのが理想ですが、受け取った書類に記載の金額をそのまま使うことも認められています。これも社内でルールを統一することが重要です。

- 内容:「請求書」「領収書」「振込明細」など、書類の種類や内容を簡潔に記載しておくと、ファイルを開かなくても中身が推測できて便利です。

フォルダの整理と保存

ファイル名のルールを決めたら、次は保存場所です。パソコン内に明確な階層構造を持つフォルダを作成し、体系的に管理しましょう。

フォルダ構成例: \\電子取引データ\2024年\10月\

このように年度別、月別にフォルダを分けることで、将来的にデータを探しやすくなります。

代替案としての索引簿作成

ファイル名を一つひとつ変更するのが煩雑だと感じる場合、Excelなどで「索引簿」を作成する方法もあります。この方法では、ダウンロードしたファイルには「001.pdf」「002.pdf」のような連番を付け、Excelシートに以下の情報を入力します。

| 連番 | 取引年月日 | 取引先名 | 取引金額 | ファイル名 |

| 1 | 2024/10/31 | 株式会社ABC商事 | 55,000 | 001.pdf |

| 2 | 2024/10/31 | XYZリース株式会社 | 33,000 | 002.pdf |

この索引簿があれば、Excelのフィルタ機能を使って検索要件を満たすことができます。

これらの手作業による方法は、法律上は完全に準拠しています。しかし、その裏には見過ごせない「隠れたコスト」が存在します。一つの取引データをダウンロードし、内容を確認し、ファイル名を変更し、正しいフォルダに保存する。この一連の作業に仮に2分かかるとします。

月に50件の取引があれば、それだけで100分の作業時間が発生します。年間では約20時間にもなり、これはすべて利益を生まない管理業務です。さらに、日付や金額の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクは常につきまといます。

手作業でのコンプライアンスは、ソフトウェア費用がかからないという意味では「無料」ですが、貴重な時間と潜在的なリスクという形で、実際には高価なコストを支払っているのです。

経理DXの第一歩:会計ソフト連携による業務効率化

手作業でのデータ保存が抱える時間的コストとリスクを根本的に解決する手段が、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトの活用です。これは単なる法対応ツールではなく、経理業務全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるための、最も効果的な第一歩と言えます。

会計ソフト導入による自動化のメリット

マネーフォワード クラウドやfreee会計といった現代のクラウド会計ソフトは、手作業でのコンプライアンスが抱える課題を直接的に解決するために設計されています。

データの自動取得と保存

会計ソフトをインターネットバンキングやクレジットカードと連携させることで、取引データが自動的にシステムに取り込まれます。これにより、手動でのダウンロード、ファイル名の変更、フォルダへの保存といった、最も時間のかかる作業が完全に不要になります。

法令要件への標準対応

これらのシステムは、電子帳簿保存法の要件を満たすように開発されています。取り込まれたデータは、真実性や可視性(検索機能を含む)の要件を自動で満たす形で保存されます。利用者は、ファイル名の付け方や索引簿の作成といった煩雑なルールを意識する必要がなくなります。

業務効率の大幅な向上

法対応はメリットの一部に過ぎません。最大の利点は、その先の会計処理の自動化にあります。システムは取り込んだ取引データをもとに、勘定科目を推測し、仕訳作業を自動で提案します。経理担当者の作業は、入力作業から確認・承認作業へと変わり、業務時間を大幅に短縮し、入力ミスを削減します。

コスト削減とセキュリティ強化

ペーパーレス化が進むことで、紙代、インク代、ファイルやキャビネットといった物理的な保管コストが削減されます。また、データは堅牢なセキュリティを持つクラウドサーバーで一元管理されるため、ローカルPCでの保存に比べて、ハードウェア故障によるデータ消失や不正アクセスといったリスクも大幅に低減できます。

コンプライアンス対応を事業改善の機会へ

多くの企業にとって、会計ソフト導入のきっかけは、電子帳簿保存法という外部からの強制力かもしれません。しかし、一度システムを導入し、その機能を活用し始めると、その価値が単なる法対応にとどまらないことに気づきます。

リアルタイムで経営状況を可視化するダッシュボード機能、スマートフォンアプリを使った経費精算の効率化、請求書発行から入金管理までの一元化など、システムは経理業務のあらゆる側面を高度化します。法対応のために整備された正確なデータが、今度は迅速な経営判断のための貴重な情報源へと変わるのです。

このように、電子帳簿保存法は、見方を変えれば、中小企業のバックオフィス業務の近代化を促す強力な触媒として機能しています。コンプライアンスという入口から入ることで、結果的に業務全体の効率化、データに基づいた経営、そして企業競争力の強化という、より大きな果実を得ることができるのです。

優良な電子帳簿の要件と税制優遇

会計ソフトを導入し、電子取引データの保存を自動化できたなら、もう一歩進んで、さらなるメリットを享受することを検討すべきです。それが「優良な電子帳簿」の要件を満たすことです。これは、通常の電子帳簿よりも厳格な基準をクリアした、信頼性の高い電子帳簿に対して税務上の優遇措置を与える制度です。

優良な電子帳簿の定義と要件

優良な電子帳簿とは、基本的な電子帳簿の保存要件に加えて、さらに高度な機能を持つ電子帳簿のことを指します。主な追加要件は以下の通りです。

- 訂正・削除履歴の完全な保存

データの訂正や削除をおこなった場合、その操作の履歴(いつ、誰が、どの項目を、どのように変更したか)がすべて記録・保存されること。 - 帳簿間の相互関連性の確保

例えば、仕訳帳の一つの記録が、総勘定元帳や売掛帳のどの記録と関連しているかが、システム上で相互に確認できること。 - 高度な検索機能の確保

通常の検索要件に加え、日付と金額の範囲指定や複数項目での組み合わせ検索が必須となります。

過少申告加算税の軽減措置

優良な電子帳簿の要件を満たす最大のメリットは、税務上のリスクを軽減できる点にあります。万が一、税務調査で申告漏れが指摘され、修正申告をおこなうことになった場合、本来課される過少申告加算税の税率が5%軽減されます(原則10%が5%に)。これは、うっかりミスなどによる追徴課税の負担を軽くする、保険のような制度です。

優良な電子帳簿への対応手順

この優遇措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。

- JIIMA認証などを受けた会計ソフトを利用する

優良な電子帳簿の要件は、手作業で満たすことはほぼ不可能です。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証した会計ソフトなど、要件を満たすシステムを利用することが前提となります。 - 税務署へ事前に届出書を提出する

優遇措置の適用を受けたい課税期間の法定申告期限までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

一見すると、優良な電子帳簿の要件は複雑でハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、実は、多くの主要なクラウド会計ソフトは、その標準機能として訂正・削除履歴の保存や帳簿間の連携機能をすでに備えています。

つまり、質の高い会計システムを導入した企業にとっては、優良な電子帳簿への対応は、追加の大きな負担なく実現できる目標なのです。すでにシステムを導入しているのであれば、自社の利用しているソフトが優良電子帳簿の要件に対応しているかを確認し、届出書を提出するだけで、税務リスクに対する強力な防御策を手に入れることができます。

まとめ

本記事では、2024年から完全義務化された電子帳簿保存法に関して、特に日常業務で頻繁に発生する「口座振替」のデータ保存に焦点を当てて、その具体的な対応策を深く掘り下げてきました。最後に、明日からの行動につながる重要なポイントを再確認します。

- 口座振替は「電子取引」です。インターネットバンキングを介したすべての取引は電子取引に該当し、そのデータを電子のまま7年(場合によっては10年)保存する法的義務があります。

- オンライン明細の罠に注意してください。金融機関のウェブサイトで明細が閲覧できる期間は、法定保存期間よりはるかに短いのが実情です。サイト上の表示に依存せず、自社でデータをダウンロードし保存する必要があります。

- 手作業かシステム化かを選択します。規則的なファイル名を付ける手作業でも法対応は可能ですが、コストとリスクが伴います。長期的には、法対応と業務効率化を両立できる会計ソフトの導入が合理的です。

- 「優良な電子帳簿」でリスクを軽減できます。会計ソフトを導入したら、「優良な電子帳簿」の届出をおこなうことで、過少申告加算税の軽減という税務上のメリットを享受できます。

電子帳簿保存法への対応は、多くの事業者にとって、最初は「守り」のコンプライアンス、つまり面倒な義務と捉えられがちです。しかし、その本質を理解し、適切なツールを選択することで、この法改正を「攻め」の経営改革へと転換させることが可能です。

非効率な紙ベースの業務フローから脱却し、デジタルを前提とした経理体制を構築する絶好の機会です。法対応をきっかけに、業務を効率化し、より正確なデータをリアルタイムで経営に活かす。この戦略的な転換こそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための競争力となるのです。この機会を最大限に活用し、貴社の経理業務を新たなステージへと進化させてください。

敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…

敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…