見積書は商品やサービスにかかる費用について、契約前に確認するための書類です。一方、請求書は、商品の納品やサービス提供が完了した段階で相手に渡すもののため、見積書とは大きく役割が異なります。

見積書の書き方に決まったルールはありませんが、適切な書き方や注意点はしっかりと押さえ、スムーズな取引に役立てましょう。

本記事では、見積書作成に必要なもの、書き方のポイント、作成時の注意点について解説していきます。

目次

見積書作成に必要なもの

紙の見積書を作成するにあたり、用意する必要があるものは次のとおりです。

・見積書用紙

・印鑑

・封筒

・『見積書在中』のスタンプ

・切手(郵送が必要な場合)

これらのものを揃えたうえで見積書は作成していきましょう。見積書には法律などで決められた書式があるわけではないため、用紙の選び方は基本的に自由です。サイズについても決まりがありませんが、よく使われているのはA4サイズです。特に強い希望がないのであればA4サイズで作成するとよいかもしれません。

封筒にも決まりはないため、用紙が問題なく収まるものを用意しましょう。折りたたまない状態で丁寧に見積書を渡したいときは、大きいサイズの封筒を用意するのがおすすめです。また、封筒には一目見て見積書が入っていることが分かるように『見積書在中』のスタンプを押しておきます。

見積書に関して詳しく知りたい方はこちら

関連リンク:見積書とは?請求書・発注書との違いや必要な理由を解説!

見積書の書き方とポイント、必要項目

見積書に記載すべき項目を解説していきます。具体的な決まりはありませんが、取引条件の検討や、実際に取引を行うか否かを判断する資料になるため、ポイントをおさえ、よりわかりやすい見積書に仕上げましょう。

合わせてこちらも

関連リンク:

見積書の有効期限はどのくらい?有効期限がある理由や記載の注意点を徹底解説

見積書のメール・送付状の書き方と文例集 メールで送付する際のポイントを解説

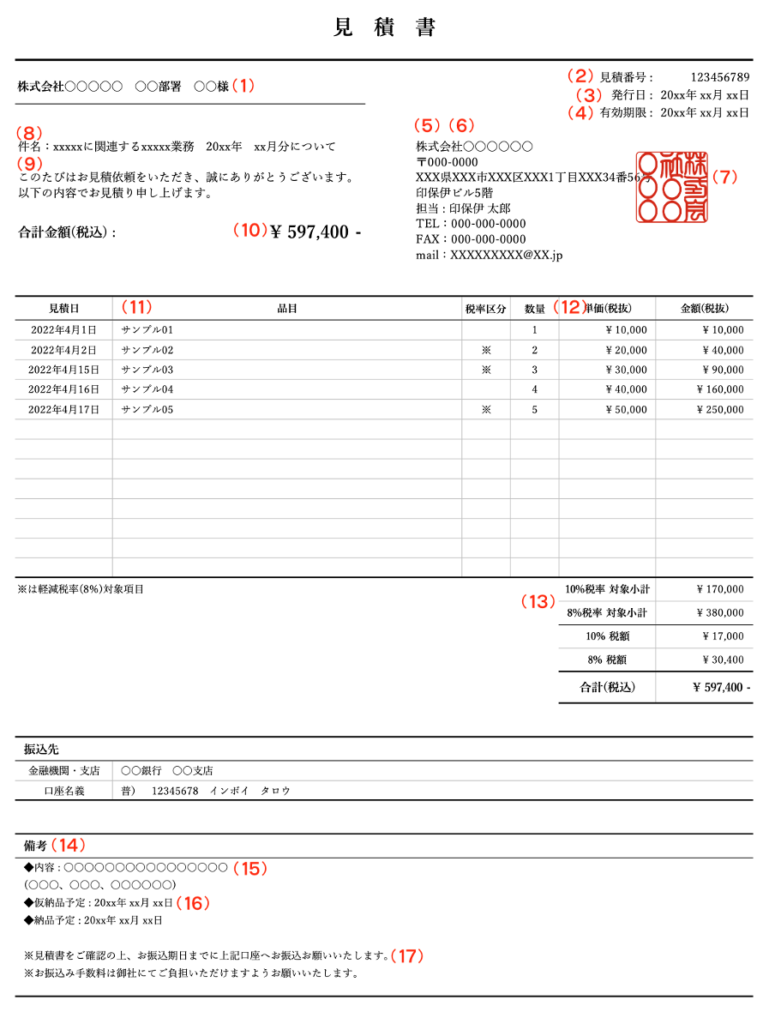

1.宛名(見積先の名前/会社名/担当者名)

誰に対する見積書なのかを明らかにするために、見積先の会社名やその担当者名などはしっかりと記載しておきましょう。特に会社名の場合は、略さず正式名称で書くのがマナーです。担当者の名前や部署名なども同様です。

2.見積書ナンバー

見積書ナンバーや管理番号などは、主に発行元で管理を円滑化するために記載するものです。ナンバリングされていると、多くの見積書を扱っている場合でも、管理がスムーズになります。

3.見積書発行の年月日

いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。

4.有効期限

有効期限は必須ではありませんが、相手の意思決定を促すためにもできるだけ有効期限は設定しておいたほうが良いと言えるでしょう。

『提出後◯ヶ月以内』と発行日を軸に期限を設ける場合や、『◯年◯月◯日迄』と具体的な日付を設定する場合もあります。

また有効期限を設定するのは赤字受注を防ぐ目的もあります。仕入れ値などの変動が激しい場合は、タイミング次第で見積金額や内訳などが変更になる可能性があります。すると以前に発行した見積書どおりでは赤字受注になるリスクもあるため、そういった状況を未然に防ぐためにも、あらかじめ有効期限を記載しておくのが効果的です。

有効期限が切れた場合は、同条件であっても、改めて見積書を発行するのが一般的です。

5.差出人の名前(見積書発行元の名前/会社名/担当者名)

どこの会社の誰から発行された見積書なのかを明らかにするために、発行元の記載は重要です。発行した会社または個人事業主の名前、担当者やその部署名などを正式名称で記載します。

6.見積書発行元の連絡先

見積書発行元の連絡先として、電話番号、住所、メールアドレス、公式サイトのURLなども忘れずに記載します。連絡先は、見積書の内容について相手が問い合わせや相談したい場合に必要になります。内線番号や『〇〇の件とお伝えください』といった要望も併記しておくと親切です。

7.見積書発行元の会社捺印

見積書に捺印は必須ではありませんが、捺印しておくとより信頼性が増すでしょう。権限のない人が勝手に見積書を送付してトラブルが起きることを避けられますし、しっかりと確認して作成した見積書であることが相手にも伝わりやすくなります。

8.見積書の件名

何の見積書なのかわかるように、件名やタイトルを記載します。主に商品名やサービス名を記載することが多いです。月ごとに見積書の発行を行っている場合は、『メンテナンス料金4月分』というように月を明記しておくと良いでしょう。

9.見積依頼に対するお礼文・挨拶文

冒頭の『このたびはお見積依頼をいただき、誠にありがとうございます。』『以下の内容でお見積もり申し上げます。』などのお礼文や挨拶文が該当します。書いておくと丁寧で印象の良い見積書になります。

10.見積金額の合計

重要なポイントなので、見積金額の合計はわかりやすい文字サイズで明記しておきます。合計金額は相手が最終的に支払う金額に近いものになるため、一目で把握できるようになっていることが望ましいです。金額は税込で記載するようにします。

11.内訳(品名や数量、税率区分)

見積書の内容に当たる部分です。何にいくらかかるのかわかるよう、表にまとめて内訳を明らかにしておきます。内訳・内容が不明確で合計金額のみの見積書は詳細を把握しづらいため、見積書としての本来の役割を成しません。

また、内訳のわかりづらい見積書は『内訳を明らかにしてもう一度作成してほしい』と言われる可能性があり、再度作成するとなると二度手間になってしまいます。そのため内訳は相手に内容が伝わるよう、具体的にわかりやすく記載しましょう。

12.単価

それぞれの単価も明確に記載します。それにあわせ個数も明らかにしておきましょう。計算が間違っていないか、相手も確認しやすくなります。単価で比較検討したいクライアントもいるため、単価が記載されていると良いでしょう。

13.小計・消費税

小計・消費税の項目もそれぞれ分けて丁寧に記載しておきましょう。計算ミスのないように十分に確認を行ったうえで記載するようにします。

14.その他備考欄

その他記載したい内容があれば、備考欄を設けて記載すると良いでしょう。比較的広めにスペースを取っておくことで、相手がその備考欄を使ってメモを書くこともできます。

15.注意事項

その他何らかの注意事項がある場合は、見積書発行の段階でわかる範囲のことを記載しておきましょう。特に金額変更の可能性については、どのようなケースにおいて変更が起こりえるのか、可能性を明示しておくのが望ましいです。

16.納期の目安

納期や納品スケジュールについては、見積書発行の段階でわかる範囲で記載しておくとより丁寧でしょう。『発注から〇週間で納品いたします』『納期については時期によって異なるためご相談ください』といった記載があると、相手も検討しやすくなります。

17.支払いにおける取り決め

決済・支払いに関して何らかの取り決めがある場合は、そのルールや要望なども見積書に記載しておくと良いでしょう。例えば、支払い方法が限定されている場合には、それをわかったうえで発注したいクライアントもいるはずです。振込手数料の負担についてもルールを明らかにしておくと良いでしょう。

▼効率的に作成が可能な無料テンプレート

\見積書の無料テンプレート/

テンプレートを

ダウンロードする

見積書の作成~提出までの流れ

見積書の作成から提出までの流れは以下の通りです。

概算金額を計算する

商品やサービスにかかる費用はどのくらいなのか、現段階で分かる金額を算出します。

作成が遅くなりすぎたり、計算ミスがあったりすると、依頼主の心証を損なうこともあります。できるだけ発注に繋げられるよう、スピーディに正しく計算するよう心がけましょう。見積書のテンプレートや商品の価格の一覧表などを用意しておけば、簡単に書類を作成できます。

また、依頼主が相見積りを取るために、概算金額を変更することもあります。複数の業者から見積りを取る「相見積り」は、競合他社と比較されている状態です。魅力的な価格を提示して自社を選んでもらえるよう、必要に応じて条件を見直すなどの対応を行うことがあります。

内容のすり合わせ・確認

依頼主とともに、製品や商品に間違いがないか、サービスの内容に誤解がないかなど、仕様書や提案書を用いてすり合わせます。費用に関しても、問題がないかどうか確認します。

見積りの確定と送付

お互いに齟齬がないことが確認できたら、見積金額を確定させて正式な見積書を作り送付します。

見積書を作成する際の注意点

ここからは、見積書作成における注意点を解説します。見積書に関するトラブルを減らすためには、主に次のような点を意識すると良いでしょう。

・金額について誤りがないか確認する

・取引条件を明らかにする

・複数のパターンの見積もりを用意する

・見積書発行や問い合わせ対応は迅速にする

・見積書管理のルールをあいまいにしない

・有効期限を明確にする

・支払いに関するルールを記載する

それぞれの注意点について詳細を解説していきます。

金額について誤りがないか確認する

見積書発行時に金額に計算ミスがあったり、必要な項目が抜けてしまい金額が間違っていたりすると、のちにトラブルに発展する可能性があります。

そのため金額については、見積書送付前にしっかりとチェックするようにしましょう。重要な項目の漏れはないかなど、送付前に確認すべきチェックリストを社内でまとめておくと良いでしょう。

取引条件を明らかにする

見積書の書き方のポイントは、取引条件をより明確にすることです。注意書きが多すぎて見づらい見積書になってしまわないよう配慮する必要はありますが、取引に関して事前に示すべきことはしっかりと明記しておきましょう。

例えば次のような条件が挙げられます。

・納品日スケジュール

・修正対応回数

・対応できる範囲

・仕様変更が受け付けられる時期の期限

このような条件が見積書に明確に記載されていれば、相手もより具体的に検討しやすくなります。発注したときのイメージもしやすくなるでしょう。

逆にこういった条件が不明確のまま進行をしてしまうと、認識違いによるトラブルが生じる可能性があります。発注側と受注側で認識の相違が起こらないよう、あらかじめ明記しておきましょう。

複数のパターンの見積もりを用意する

見積もりの内容は、複数パターン用意したほうが相手も検討しやすくなるケースがあります。特に相手が発注に関して具体的なビジョンを持っていない場合は、こちらから複数のパターンを提案することで丁寧かつ親切な対応につながります。

見積もりの提出先先の要望をヒアリングしつつ、その要望を可能な限り実現できるプランをいくつか提示してみましょう。

見積書発行や問い合わせ対応は迅速にする

見積書の発行や、見積書に関する問い合わせは、できる限り迅速に対応しましょう。対応が早い企業のほうが相手にとっては検討しやすく、後手になればなるほど受注のチャンスを逃しやすくなります。

相手が気軽に問い合わせしやすいよう工夫するのも良いでしょう。『不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。』など記載しておくと丁寧な印象を与えることができます。

見積書管理のルールをあいまいにしない

見積書の書き方とあわせて、管理の方法についても社内でルールを明確にしておきましょう。どのようなかたちで管理するのか決まりを作れば、以前に作成した見積書について問い合わせが来たとしても、すぐに対応できるようになります。

管理のポイントは、必要なときにすぐに引き出せること、確認が取れることです。『どこにデータを保管しているのかわからない』『誰が担当者か知らない』などのことで困らないよう、見積書管理のルールはしっかりと整備しましょう。

見積書は証憑書類の一つとして法律で保管しておく義務があります。法人の場合、この保管すべき期間は原則7年、例外対象となる場合では10年です。何らかのトラブルが起きたときにもすぐ確認できるよう、ナンバリングして保管するなどの対応は徹底しましょう。

見積書をデータで保存しておくのがおすすめ

見積書はデータで保存しておくと、何かと便利です。顧客管理や次回の受注時のツールとして役立てられると、業務の効率化にもつながります。

もちろん、見積書は保管義務があるため、紙であってもデータであっても一定期間は保管する必要があります。もし、税務調査で提示が求められた時、データで保存しておくとスムーズです。保管期間が過ぎた後の処分も非常に簡単。紙のように、処分に手間をかけることはなくなります。

有効期限を明確にする

前述したとおり、見積書には基本的に有効期限を設けることが望ましいです。『見積もりを発行した時点での見積内容・金額』と、『最新の見積内容・金額』は変動する可能性が高いためです。

同じ注文内容でも、さまざまな理由で単価が変わるケースもあります。トラブルや齟齬をなくすためには、有効期限は必要です。

また、有効期限が決められていると、先方の発注を促す効果につながる場合もあります。『いつまでに発注するか否かの返答をしなければいけない』と心理的に働きかけることができるため、期限内の受注率を高められるかもしれません。

受注後の納期についても明確に記載する

見積書には、受注後の納期がいつ頃になるのかも明記しておきましょう。なぜなら、納期がどのくらいになるのかも、相手が発注先を選ぶ上で重要なポイントになるからです。納期について相談可能な場合はその旨も記載した上で、「受注後3日以内に発送」や「受注後3営業日内に発送」などと明記します。

もし、相手側から証明書などの書類をもらって発送しなければならないといった、相手都合による納期の変動が生じる場合は、「必要書類を受領後、1週間以内に発送」などと記載するのがおすすめです。

支払いに関するルールを記載する

支払いに関するルールを明確化し、見積書にわかりやすく記載することも忘れないようにしましょう。

・着手金や中間金の有無

・支払い方法の指定

・支払い期限

・振込手数料をどちらが負担するか

特に、システム開発などの長期にわたる契約になる場合は着手金や中間金の有無、複数回の支払いがある場合はその回数ごとに支払い期限を記載しておきます。

このようなルールが明確になっていると、後になってトラブルを生むことは少なくなります。できる限り細かく取り決めを行っておきましょう。

参考コラム:支払い条件の書き方を徹底解説!設定の際の注意点と状況別の記入例もご紹介

見積書の作成もクラウド請求管理サービス『INVOY』

INVOYは、見積書のテンプレートによる無料発行や請求書等のビジネス文書の作成、送付のデジタル化、口座の一括管理を行える入出金管理プラットフォームです。クラウド型なので、リモート環境でも入出金管理をスムーズに行うことができます。

無料会員のプランでは、無料でありながら各ビジネス文書の作成、請求書発行、口座CSV登録など様々な機能が活用可能です。複雑になりやすい入出金管理をスマートにし、業務効率化に貢献します。

まとめ

見積書は書き方や使うべきフォーマットなど特に決まりはありませんが、トラブルを回避したり、受注率を上げるためにも、できるだけ詳しくかつわかりやすく記載することがポイントです。丁寧でわかりやすい見積書は印象が良く、信頼を得ることにも繋がります。

本記事では見積書を作成する際の書き方のポイントや注意点をご紹介しました。ミスのないわかりやすい見積書を作成し、スムーズな受注につなげられるようにしましょう。

- 監修:丸本哲也

- 経理・財務企画室 室長

- ナイル株式会社のコーポレート本部にて、経理/財務/経営企画/営業管理等を中心に従事。単体決算、連結決算、各種開示資料や監査法人/証券会社対応など幅広く担当。2023年9月よりOLTAにジョイン。

請求書原本の保存は必要なの?保存方法や電子化の注意点・要件を…

近年、請求書等の電子化が加速しており、紙の請求書との扱いの違いに混乱したり、保管のしかたに迷ったりと…